奈良県上北山村の国道169号線新伯母峯トンネル南口から急な林道を約400mクネクネと登った所にある和佐又ヒュッテに駐車し大普賢岳、伯母谷覗きを歩いてきました。

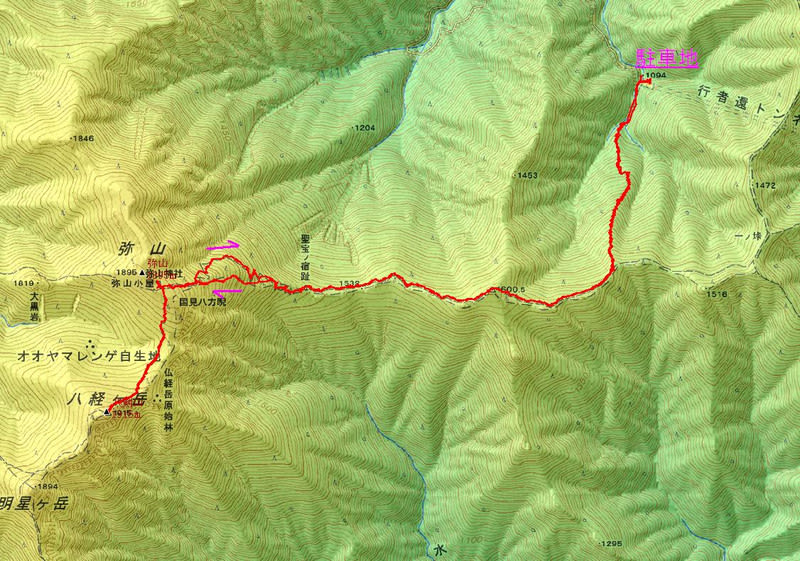

軌跡地図

総歩行距離: 13.8Km

総所要時間: 9時間 (食事休憩、写真撮影等含む)

累積高低差: ±1,708m

朝6時45分ヒュッテ出発、今日はお昼から良い天気とのことですが、どんより曇った天気の中登山開始です。和佐又山の中腹にある和佐又ヒュッテです。

和佐又山とのコルからは最初はなだらかなブナ、カエデ、ヒメシャラ、トウヒの茂った尾根道を登ります。

気持ちよい新緑の中の歩きです

途中からは大普賢特有の激しい登山道となります、これだけ新緑が綺麗だと歩くのも楽しくなります

木の根っこを掴んで登ったり鉄ハシゴを登ったりします。

綺麗なシャクナゲが出迎えてくれます

シロヤシオも迎えてくれました。シャクナゲは伯母谷覗までずっと咲いていましたがシロヤシオは上の方では未だつぼみ状態です。

こんな鉄ハシゴがいたる所に設置されています。

♀カモシカも頑張って登っています。足元が昨日の雨で濡れているので滑らないよう何時もより気をつけて登りました。

やっと頂上です。明るく開けた所です。

頂上はガスで殆んど周りが見えませんが北側だけは何とか見えました。稲村ヶ岳大日岳が見えます。

1,779.9m大普賢岳の頂上です

シロヤシオも頂上付近ではつぼみ状態で葉も未だ開いていません

大普賢岳を後に♀カモシカにとっては未踏の山上ヶ岳方面への奥駈道に足を踏み入れました。

綺麗な稜線道です。多くのシャクナゲが咲き誇っていました。

この新緑・・・

心癒されるような新緑に歩みを止めてひと時を楽しみました。

脇の宿跡です、此処は少し平地になっており静かな雰囲気のある場所です

此処から中に女性は入ってはいけないと言う「女人結界門」が見えてきました。

この結界門を通って奥駈道を進むと山上ヶ岳吉野の方面に行けます。

僕たちは此処で奥駈道を離れ右側の「柏木道」に進みます

柏木道もなかなか良い雰囲気の道です

身体全体が身も心も洗われる様な新緑

今日の目的の「伯母谷覗」につきました。凄い一枚岩の絶壁で覗き込むと身体中がジ-ンとしてこそばゆく何か谷底の新緑に引き込まれそうな気持ちになり、ながく岩端に居れませんでした。

此処からは朝出発した和佐又ヒュッテや途中の小普賢岳、大普賢岳が望めます。こうしてみると一歩一歩小さくともよく歩けるものと自分に感心します。

♀カモシカは飽きもせず反対側の先に行って下を覗き込んでいます。

今日は絶壁の上での昼食となりました。

後は来た道を帰るのみです。

やっと和佐又近くに来ました

今回のブログは途中の岩場等の危ない所やあまり面白くない歩くのみの道、道が不明瞭な水流れ道等は掲載していません、新緑中心に撮影しました。

歩いた軌跡をGoole Earthで

高低図