三重県津市美杉町の桜で有名な三多気から大洞山(1013m)と尼ヶ岳(957.7m)に登って来ました。ともに関西百名山である。

総歩行距離: 13.0Km

総所要時間: 7時間12分 (昼食等休憩含む)

累計高低差: ±1,258m

有名な三多気の桜は未だ蕾が殆んど膨らんでなく開花は一週間程先である、この参道も満開の時はすごいでしょう。

真福院の傍を通って少し上がって林道と交差した所からは杉林の中の直登石段が、

自然林になってからも石段が頂上近くまで続きます。こんな山初めてである。

大洞山(おおぼらやま)(雌岳)(985.1m)の頂上は南北に細長く台地上になっており、中央に三角点がある

此処は雌岳頂上です

ここから少し降って登り返した所が今日の最高点大洞山雄岳(1,013m)である。三角点が此方ではなく少し低い雌岳に在るのは不思議である。

後奥左手の山がこれから登る尼ヶ岳である

一旦 230mほど降って登り返すのであるが殆んど杉檜林の歩きです。この山も裾から階段の連続です。

頂上直下は踏み跡程度の急傾斜を登りました

背後に先ほど登った大洞山の双峰が・・・

尼ヶ岳の頂上が見えてきました。此処も大洞山と同じく頂上は広くなだらかです。

4月2日から3日かけて日本海を通った爆弾低気圧の後の低気圧が日本海にあり太平洋には高気圧が在るため頂上付近は西風が吹き荒び、昼食休憩どころではなくおにぎり一つ頬張って退散。

下山は来た道ではなく北方向に降りて見ることにした。

頂上から100m程真っ直ぐな階段が付けられていたのには驚きである

途中から山頂方向を見ると

帰りは大洞山に登り返さず巻き道となっている東海自然歩道を歩きました

途中から見た尼ヶ岳。此処までよう歩いたなぁ・・・・・

こんな道が延々と続きます

帰りは道の駅「伊勢本街道御杖」で温泉に入り車中泊をして明日ゆっくり帰ります。

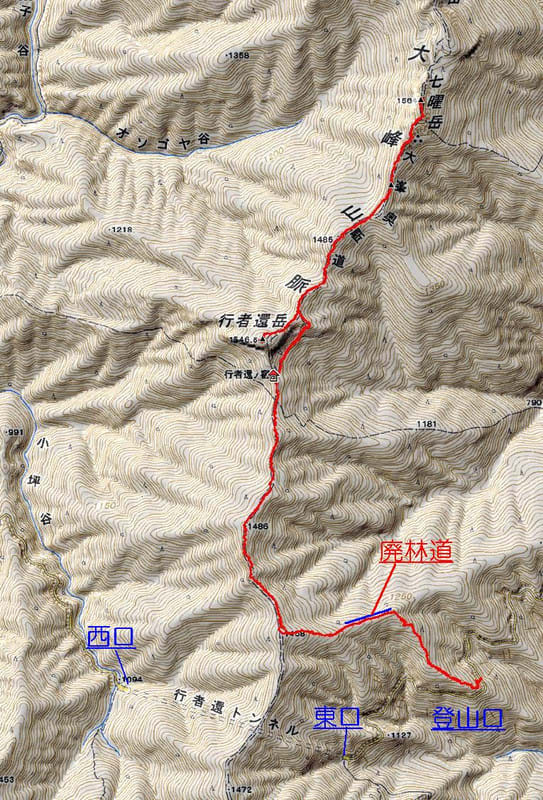

今日の軌跡を3Dで

高低図

4月6日

帰り道 国道169号線沿いの池原ダムで花見を楽しみました

明日が「さくら祭り」と言うことで今日は花見客が殆んど居らず貸切状態

青空に桜

と新緑の大峰を充分楽しんだ後来た道を帰ります。

と新緑の大峰を充分楽しんだ後来た道を帰ります。