牛渡牛塚古墳(うしわたうしづかこふん)。

場所:茨城県かすみがうら市牛渡2041-1。国道354号線と茨城県道118号線(石岡田伏土浦線)の「手野町南」交差点から県道を南東へ、道なりに約9.5km進んだところで左折(東へ)、約40m。県道から入る道路は狭いので注意。駐車場なし。

かすみがうら市の旧・霞ケ浦町(出島村)地区は霞ケ浦に突き出した半島で、古墳が多いが、「牛渡牛塚古墳」は市内で最も標高が低いところに築かれた円墳である。直径約40m、高さ約4mで、鳥居と小祠?がある。周辺から壺形埴輪片が採集されており、5世紀頃に築造されたものと推定されている。

伝説によれば、「常陸国府」(現・石岡市、「常陸国府跡」(2018年1月6日記事参照))に向かう勅使を載せてきた牛が、霞ケ浦を船で渡る勅使の後を追って泳いできたが、力尽きて当地で死んだのを、村人が手厚く埋葬した。よって、当地を「牛渡」といい、牛が飛び込んだ霞ケ浦の対岸を「牛込」(現・茨城県美浦村牛込)と称するようになったという。

「出島村史」(昭和46年)では、古代東海道の「榎浦」駅を現・茨城県龍ヶ崎市馴馬、「榛谷」駅を現・茨城県稲敷市羽賀に比定し、現・美浦村馬掛に「馬掛」駅、現・石岡市井関に「井関」駅があったとし、「馬掛」からは船で牛渡浜にわたり、現・かすみがうら市を通って、「井関」からは再び船で現・石岡市高浜に向かったと想定している。根拠としては、上記の伝説のほか、牛渡浜に「大道」という地名、井関と現・かすみがうら市風返の間に「大道南」・「大道北」という地名が残る。また、旧・井関小学校の敷地は「月の台」といい、これは「(馬)次の台」の意味で、長者峰の豪族が駅長を兼ねていたのだろう、としている。そして、「牛塚」の伝説については、「ウシ」は貴人等の尊称である「大人(うし)」のことで、当地の豪族の古墳をそう称したのが後世誤解されたのだろうと説明されている。

蛇足:古代東海道に関して、現在の通説では、平安時代のルートでは「榛谷」駅を現・龍ケ崎市半田町に比定し(「榛谷駅」(2022年1月22日記事参照))、現・稲敷市下君島を経由して北上(「下君島廃寺跡」(2022年2月12日記事参照))、霞ケ浦の南畔を西へ向かって、現・茨城県土浦市(「曾禰駅」(2022年3月26日記事参照)から石岡市に向かったと想定されている。なお、「榎浦(津)」駅は奈良時代のルートで、現・稲敷市柴崎が有力(「榎浦津駅」(2022年2月5日記事参照))。

写真1:「牛渡牛塚古墳」前景。南側の県道側から見る。

写真2:鳥居

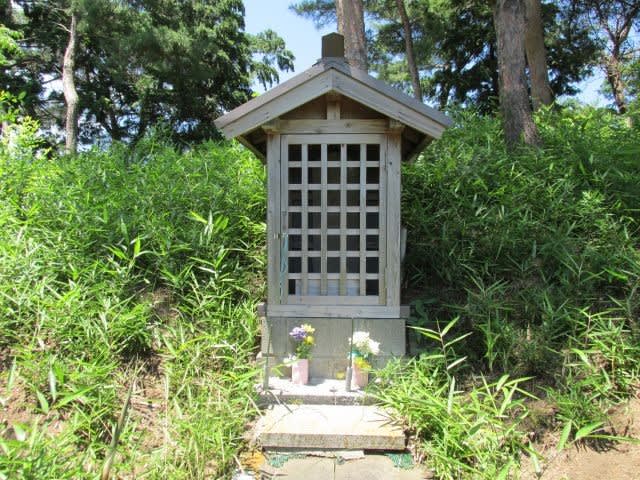

写真3:祠。祭神は「牛司大権現」とされる。

写真4:祠の中は、観音?の石像。

写真5:東側からみる。北側は蓮根畑となっている。

最新の画像[もっと見る]

-

境の明神(白河の関・その3)

3週間前

境の明神(白河の関・その3)

3週間前

-

境の明神(白河の関・その3)

3週間前

境の明神(白河の関・その3)

3週間前

-

境の明神(白河の関・その3)

3週間前

境の明神(白河の関・その3)

3週間前

-

境の明神(白河の関・その3)

3週間前

境の明神(白河の関・その3)

3週間前

-

境の明神(白河の関・その3)

3週間前

境の明神(白河の関・その3)

3週間前

-

境の明神(白河の関・その3)

3週間前

境の明神(白河の関・その3)

3週間前

-

境の明神(白河の関・その3)

3週間前

境の明神(白河の関・その3)

3週間前

-

境の明神(白河の関・その3)

3週間前

境の明神(白河の関・その3)

3週間前

-

境の明神(白河の関・その3)

3週間前

境の明神(白河の関・その3)

3週間前

-

境の明神(白河の関・その3)

3週間前

境の明神(白河の関・その3)

3週間前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます