クリスマスのイラスト作ってみました^^

縄文人です

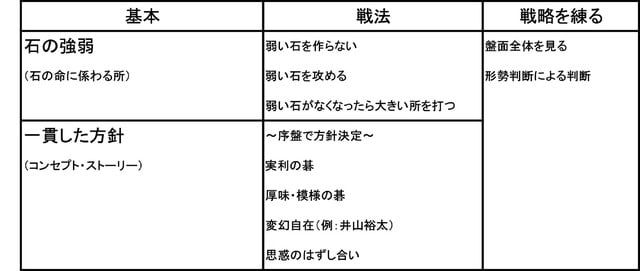

石の強弱が碁で最優先されるのは基本です

ではこの石の強弱とは何でしょうか?

2眼あること

これは絶対に取られません

囲われたとしても同時に二手打てないのだから取れないのです

白黒交互に打つという規則からの基礎事項です

この一団は絶対的に強く攻めることはできません

このブロックは単独で強く周りの相手の石の状態には作用されません

つまり自立して強いと言えます

では石の折衝で考えてみます

星の黒に白がかかった場面

どちらも根拠がなく弱い石です

黒が❸と受けると根拠らしきものができ

強さらしきものが出てきます

白はほっておくと挟まれたりして攻められるリスクが出てきました

それで④にすべり自分も強度を増します

この時点では根拠は確定しておらず折衝が続行されます

黒も白も根拠を持ちました

二眼作りやすい形となりました

完全ではないですが攻められても受けたり攻め返していけば

ほぼ活きられることになります

これは定石の流れで白黒の折衝の中でお互い根拠を持ち

強い石同士になりました

縄文人は石の強弱は白黒の相対的な関係によるという

感覚でしたが最初の図のように

単独で絶対的な強さが確保される場合もあります

相対的な関係は石のやりとりの中でお互いの強弱をけん制しあっっていると言えると思います

ちなみに

白石勇一先生の碁の本質で

石を強くする4手法は

①根拠を作つ

②頭を出す

③弱い石同士をつながる

④ゆったりさせる

①は二眼できた形なので絶対的に強いですが

②③④は二眼できたわけではないので攻められる可能性は残っています

でもかなり攻めにくく大体は活きてしまう・・・かな?ですね

①~④は強くなりやすくする手段で強さが確定した訳ではない

ほぼ強くなりかけた石を囮に手数をかけさせて振り替わり等もあるわけで二眼確保されるまでは

いろいろあると思います

流れの中でカス石になり外から利かしたり

取りを強要し自らは利益を得る捨て石戦法もあります