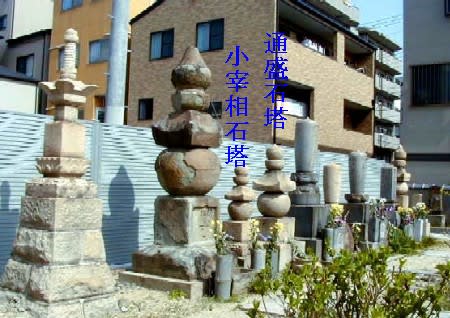

兵庫県神戸市にあります。 二人の石塔の前にあります。

(通盛正室 子供諸々霊 小宰相殿成人侍女 諸々の霊)

【 平家物語 小宰相身投その2 】

北の方とは、頭の刑部卿憲方(とうのぎょうぶきょうのりかた)の娘で、宮中第一の美人の評判の高い、名を小宰相と申す方であった。通盛は彼女を一目見て恋慕の思いをいだき、はじめは歌を詠み、次に手紙を書いたが無視されてしまった。

こうして三年が過ぎ、通盛はこれが最後と小宰相に手紙を届けさせた。使いのものは、小宰相の御車の中に手紙を投げ入れた。彼女は捨てるわけにもいかずに持っていたが女院の前で落としてしまった。女院が読んでみると一首の歌があった。

我が恋は細谷河のまろ木橋 ふみかへされてぬるる袖かな

(私の恋は細い谷川にかかる丸木橋のようなもの、幾度も踏み返されて水に濡れるように、文を返されて悲しみの涙に袖も濡れています)

その歌に女院自身が返された

ただたのめ細谷河のまろ木橋 ふみかえしてはおちざらめやは

(ただいちずに頼みとしていなさい、細い谷川の丸木橋を踏み返すなら落ちないことがないように、返事の文を返すからには、お心に従わないことはありません)

容貌の美しさは幸せのもとなので、通盛は彼女を賜って、深い愛情で結ばれることとなった。そして、ついに同じあの世への道につかれたのであった。

(通盛正室 子供諸々霊 小宰相殿成人侍女 諸々の霊)

【 平家物語 小宰相身投その2 】

北の方とは、頭の刑部卿憲方(とうのぎょうぶきょうのりかた)の娘で、宮中第一の美人の評判の高い、名を小宰相と申す方であった。通盛は彼女を一目見て恋慕の思いをいだき、はじめは歌を詠み、次に手紙を書いたが無視されてしまった。

こうして三年が過ぎ、通盛はこれが最後と小宰相に手紙を届けさせた。使いのものは、小宰相の御車の中に手紙を投げ入れた。彼女は捨てるわけにもいかずに持っていたが女院の前で落としてしまった。女院が読んでみると一首の歌があった。

我が恋は細谷河のまろ木橋 ふみかへされてぬるる袖かな

(私の恋は細い谷川にかかる丸木橋のようなもの、幾度も踏み返されて水に濡れるように、文を返されて悲しみの涙に袖も濡れています)

その歌に女院自身が返された

ただたのめ細谷河のまろ木橋 ふみかえしてはおちざらめやは

(ただいちずに頼みとしていなさい、細い谷川の丸木橋を踏み返すなら落ちないことがないように、返事の文を返すからには、お心に従わないことはありません)

容貌の美しさは幸せのもとなので、通盛は彼女を賜って、深い愛情で結ばれることとなった。そして、ついに同じあの世への道につかれたのであった。