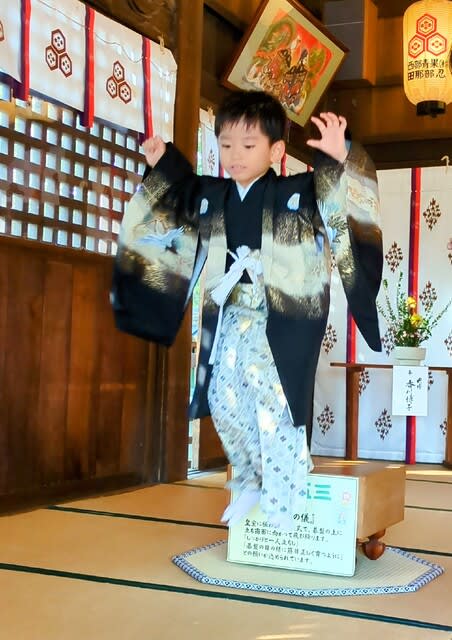

5月15日の言葉は身清浄(みしょうじょう)心正直(こころしょうじき)です。

「神と申すものは正直(しょうじき)なることを好み、また清浄(しょうじょう)なるものを好み給う。それゆえ、神を拝むにはまずおのが心を正直(しょうじき)にし、またおのが体を清浄(しょうじょう)にして、ほかに何の心もなく、ただ謹(つつし)み拝むべし、これが誠(まこと)の神信心(かみしんじん)と申すものなり。」

これは幕末の思想家「吉田松陰」(よしだしょういん)の言葉です。

自分の妹に信仰の心構えを「神信心(かみしんじん)」という表現で分かりやすく教えたものです。

すなわち「神様は清浄と正直を好まれるから、神様を拝む時はいつも、その事を忘れないように」ということです。

「身体は清らかに、心は正直に」簡単なようですが、実際に行なうにはなかなか難しいものがあります。

神道の教えのひとつは「より清らかに、より明るく、より正しく、より素直に」生きることです。

神様の前ではいつも、こういう清らかで、明るく、正しく、素直な気持ちで祈りを捧げましょう。

心を煩わせる悩みや雑念は、拍手(かしわで)の音で打ち消して、無心になって、心静に、手を合わせましょう。

心が穏やかになれば、清らかで、さわやかな気持ちのまま、一日を始めることが出来ます。

歳を重ねてわかった。人生一番の贅沢は「心の余裕」を持つことなんだと。 樹木希林

還暦を過ぎて気づいた。幸せは探すものではなく「気づくもの」だった。 瀬戸内寂聴

人生は不思議なもの。「困難」だった経験が後になって「宝物」になる。 黒柳徹子

還暦過ぎて気づいたのは「日々の小さな感謝が」人生を豊かにすること。 野際陽子

歳を重ねてやっと分かった。「幸せは足元にある」。 田辺聖子

60過ぎて気づく「人生はあせらず、ゆっくり、ゆっくり」。 中村メイコ

歳を重ねて初めて分かった。「今を懸命に生きる」ことの尊さ。 吉永小百合

今日も良い一日を!