題名;北肥後4泊5日の路線バスの旅(その8、最終回)

場所;熊本、信濃 年月日;H29.11.5

テーマ;装飾古墳 作成日;H29.11.18 アップロード日;H29.11.27

TITLE: 装飾古墳のメタエンジニアリングから発想される山鹿文化

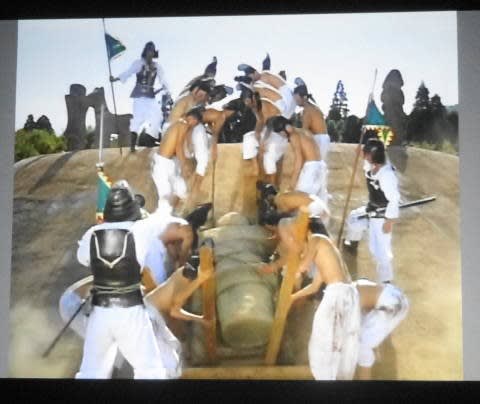

今月初めに熊本県山鹿市にある、県立装飾古墳館を訪ねた。そこには、市内を中心に付近に点在する7個所の古墳のレプリカがあった。それぞれ、古墳の入り口から奥の装飾までが、全てほゞ現物大で再現されていた。

構成する岩の形や表面の風合いは現物と見まがうほどの出来栄えで、照明も明るすぎず暗からず、奥の文様を見るにはちょうど良い明るさに感じられた。

7個所とは、チブサン、井寺、大坊、千金甲、小田良、弁慶が穴、永安寺東であり、それぞれ日本の代表的な装飾古墳である。この一連の展示を、ゆっくりと一人で見学をすると、おのずとある考えが沸き上がる。それは、なぜこれほどのものが現在まで、ほぼ無傷で残っているのだろうか、という疑問である。

日本国内と言わず、古代の古墳は完全な原型をとどめないのが通常である。遺物の盗難はもちろん、全体の破壊、絵画の一部剥ぎ取りなどもある。現場では、ある直感がひらめいたのだが、それを改めてメタエンジニアリング的に解いてみようと思う。メタエンジニアリングとは、まず疑問をほりさげ、思考範囲をできるだけ広げ、最後に一つの結論を導く思考法である。

① Mining(課題のなぜを深める)

なぜ、個々の岩に抽象的な図案を描くか。簡素な石像との関係は。巨大古墳ではなく、中小規模なのはなぜか。それらは皆、墳墓を外敵による破壊から守るための方策ではないだろうか?

② Exploring(思考範囲をできるだけ広げる)

多くの縄文関係の書籍からの諸説を列挙してみる。

・縄文土器の文様は、月と蛇と渦巻が元で次第に抽象化、

・縄文は、オスとメスの蛇が絡まった状態

・月(鏡)と蛇は、ともに死と再生を表す代表例とされ、特に蛇は直線と曲線を繰り返しながら脱皮をして再生してゆく

・土偶は、壊すことによって機能が発揮される

・中国の神仙思想の代表例に、蛇と矩形(定規)の組み合わせがある

・九州の西側は中国本土との交易の可能性が、他のどの地域よりも高い。一方で北九州は、朝鮮との距離が近い。

・古代古墳損壊理由は、侵略による王権の簒奪と破壊、金品目当ての盗掘などであり、価値ないものの盗難や破壊は起こらないで放置される

③ Converging(すべてを結合させて、結論を絞り込む)

古墳の主機能は、埋葬者に対する尊敬の念から生じる、安らかに再生の時を待つ遺体を保護し続けること、だと仮定する。

文様は、抽象的で侵入者には直ちに価値が分からない方が良い。丸は鏡(吊り下げの図もある)を表し、多重丸は渦巻もあらわす縄文からの伝統。三角文は、縄文あるいは蛇のうろこの抽象化されたもの。直弧文は、破壊された鏡と蛇の組み合わせ。

④ Implementing(実施事項)

目的を抽象的に描くことが、神秘性と秘匿性の面から賢く、うまく描く必要性は低い。周囲の岩との融合を考えれば、むしろ、自然に描かれたという感覚を表したい。

古墳の規模は、石像なども含めて簡素な方が良い。文様は、一か所ではなく分散した方が良い。

結論としては、装飾古墳は古代日本のアミニズムの伝統を引き継ぎ、かつ古墳本来の主機能を深く考えて、合理的な形で総合的に形成されていることを強く感じる。

一見、自由に描いたように見えるのだが、実は思想がバラバラではなく、よく統一されている。これらの事柄が総合的に機能していることが、現在まで完全に近い形で残されている何よりの証拠ではないだろうか。

ヤマトを中心に全国に広がる、前方後円古墳やその巨大化は、古代日本の縄文やアミニズム文化を継承しているとはいいがたい。一方で、装飾古墳文化は、深く伝統文化に根付いているように思う。山鹿文化時代という定義があってしかるべきと思う。

山鹿文化の確立へ

この地方独特の装飾古墳に関する見聞を得る目的は、4年間にわたって大学院紀要(日本経済大学大学院)に投稿してきた「メタエンジニアリングによる優れた文化の文明化プロセスの確立」の一環のつもりでもある。古代日本の長期間に亘る縄文文化(私は、これを歴史上世界最長の文明と考える)と、そこから派生した古代文化に、将来の世界文明への貴重な文化を感じているからである。

その記憶を「その場考学との徘徊」として記録した。ブログで発信したところ、「装飾古墳というものを初めて知りました」とのコメントがあった。かなりの識者からのものだったので、いささか驚いた。

たしかに、高松塚の絵は有名だが、九州の装飾古墳は全国区ではない。しかし、こちらはある時代に確立された文化であるが、高松塚の絵は日本文化ではない。文化は、その地域に根付いたもので、かつ他の地域には見られない独特のものである。

同じような規模で、長野県から山梨県に広がる「井戸尻」なる遺跡群がある。

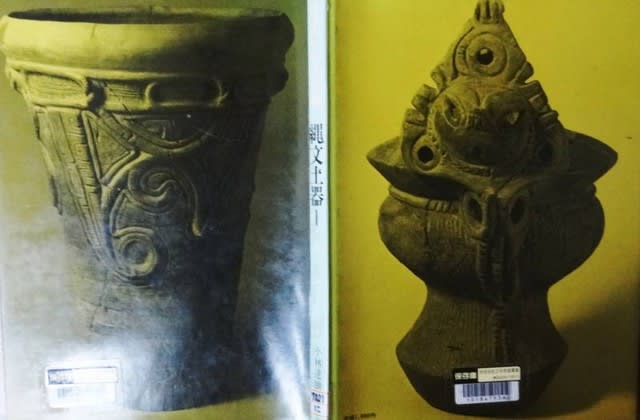

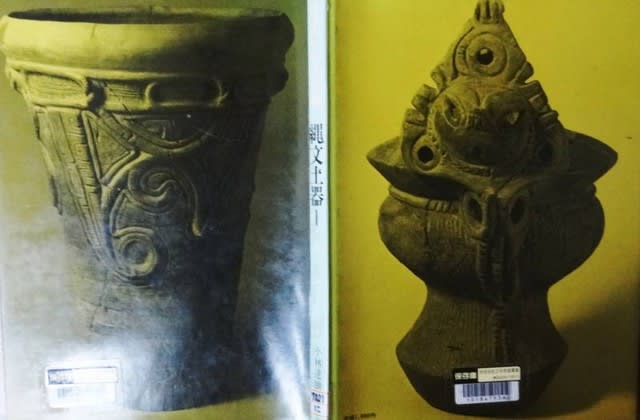

井戸尻遺跡群は、塩尻・伊那谷・諏訪湖周辺から甲府盆地の全体に至る広大な遺跡群で、井戸尻文化の名前もある、およそ5000~4000前の縄文中期を中心とする遺跡群のようだ。1000年間が13の時代区分に分けられて、それぞれに名前(例えば、九兵衛尾根Ⅰ,Ⅱなど)が付けられている。この書は、その間の700年間に栄えた220の遺跡を対象に、生活用具から始まり、土器・土偶、集落のすがたなどが詳しく述べられている。中でも、縄文土器の解析は詳しい。最大の特徴は、様々な土器を種類分けして、それぞれの用途と文様を特定したことだ。縄文土器は、決して作者の気まぐれで形や文様がつくられたものではない。

これは、井戸尻考古館編集の「井戸尻 第8集」[2006]

発行所;富士見町井戸尻考古館からのものである。

そこで提案がある。山鹿を中心とする福岡県から熊本県に広がる装飾古墳群の範囲を「山鹿文化圏」と称してはいかがであろうか。井戸尻文化のように、「古代山鹿文化」との名称のもとに、弥生時代から古墳時代にいたる時代をさらに細分化して、各地の代表古墳の名を冠した時代区分を行えば、公平性を保つことも可能になる。一般には、古墳時代の文化は大和朝廷の勢力が及んだと思われる地域の前方後円墳などが代表例となっている。しかし、それらは王権を誇示するものであって、縄文文化との連続性は薄められている。すまわち、天地の結合を元とした自然との融合を重要視するアミニズム世界観である。装飾古墳には、その世界観が正しく継承されているように強く感じた。

アミニズム世界観は、特に一神教を信じる西欧文明からは猥雑なものとみなされている。しかし、西欧文明の没落が広範囲で叫ばれている現代では、むしろその復権を主張する文明論が沸き上がっている。安田喜憲氏は、最近の著書「人類一万年の文明論」[2017]東洋経済新報社の中で、そのことを強く主張されている。アミニズム世界観の正当な継承者としての山鹿文化を強く主張したい。

場所;熊本、信濃 年月日;H29.11.5

テーマ;装飾古墳 作成日;H29.11.18 アップロード日;H29.11.27

TITLE: 装飾古墳のメタエンジニアリングから発想される山鹿文化

今月初めに熊本県山鹿市にある、県立装飾古墳館を訪ねた。そこには、市内を中心に付近に点在する7個所の古墳のレプリカがあった。それぞれ、古墳の入り口から奥の装飾までが、全てほゞ現物大で再現されていた。

構成する岩の形や表面の風合いは現物と見まがうほどの出来栄えで、照明も明るすぎず暗からず、奥の文様を見るにはちょうど良い明るさに感じられた。

7個所とは、チブサン、井寺、大坊、千金甲、小田良、弁慶が穴、永安寺東であり、それぞれ日本の代表的な装飾古墳である。この一連の展示を、ゆっくりと一人で見学をすると、おのずとある考えが沸き上がる。それは、なぜこれほどのものが現在まで、ほぼ無傷で残っているのだろうか、という疑問である。

日本国内と言わず、古代の古墳は完全な原型をとどめないのが通常である。遺物の盗難はもちろん、全体の破壊、絵画の一部剥ぎ取りなどもある。現場では、ある直感がひらめいたのだが、それを改めてメタエンジニアリング的に解いてみようと思う。メタエンジニアリングとは、まず疑問をほりさげ、思考範囲をできるだけ広げ、最後に一つの結論を導く思考法である。

① Mining(課題のなぜを深める)

なぜ、個々の岩に抽象的な図案を描くか。簡素な石像との関係は。巨大古墳ではなく、中小規模なのはなぜか。それらは皆、墳墓を外敵による破壊から守るための方策ではないだろうか?

② Exploring(思考範囲をできるだけ広げる)

多くの縄文関係の書籍からの諸説を列挙してみる。

・縄文土器の文様は、月と蛇と渦巻が元で次第に抽象化、

・縄文は、オスとメスの蛇が絡まった状態

・月(鏡)と蛇は、ともに死と再生を表す代表例とされ、特に蛇は直線と曲線を繰り返しながら脱皮をして再生してゆく

・土偶は、壊すことによって機能が発揮される

・中国の神仙思想の代表例に、蛇と矩形(定規)の組み合わせがある

・九州の西側は中国本土との交易の可能性が、他のどの地域よりも高い。一方で北九州は、朝鮮との距離が近い。

・古代古墳損壊理由は、侵略による王権の簒奪と破壊、金品目当ての盗掘などであり、価値ないものの盗難や破壊は起こらないで放置される

③ Converging(すべてを結合させて、結論を絞り込む)

古墳の主機能は、埋葬者に対する尊敬の念から生じる、安らかに再生の時を待つ遺体を保護し続けること、だと仮定する。

文様は、抽象的で侵入者には直ちに価値が分からない方が良い。丸は鏡(吊り下げの図もある)を表し、多重丸は渦巻もあらわす縄文からの伝統。三角文は、縄文あるいは蛇のうろこの抽象化されたもの。直弧文は、破壊された鏡と蛇の組み合わせ。

④ Implementing(実施事項)

目的を抽象的に描くことが、神秘性と秘匿性の面から賢く、うまく描く必要性は低い。周囲の岩との融合を考えれば、むしろ、自然に描かれたという感覚を表したい。

古墳の規模は、石像なども含めて簡素な方が良い。文様は、一か所ではなく分散した方が良い。

結論としては、装飾古墳は古代日本のアミニズムの伝統を引き継ぎ、かつ古墳本来の主機能を深く考えて、合理的な形で総合的に形成されていることを強く感じる。

一見、自由に描いたように見えるのだが、実は思想がバラバラではなく、よく統一されている。これらの事柄が総合的に機能していることが、現在まで完全に近い形で残されている何よりの証拠ではないだろうか。

ヤマトを中心に全国に広がる、前方後円古墳やその巨大化は、古代日本の縄文やアミニズム文化を継承しているとはいいがたい。一方で、装飾古墳文化は、深く伝統文化に根付いているように思う。山鹿文化時代という定義があってしかるべきと思う。

山鹿文化の確立へ

この地方独特の装飾古墳に関する見聞を得る目的は、4年間にわたって大学院紀要(日本経済大学大学院)に投稿してきた「メタエンジニアリングによる優れた文化の文明化プロセスの確立」の一環のつもりでもある。古代日本の長期間に亘る縄文文化(私は、これを歴史上世界最長の文明と考える)と、そこから派生した古代文化に、将来の世界文明への貴重な文化を感じているからである。

その記憶を「その場考学との徘徊」として記録した。ブログで発信したところ、「装飾古墳というものを初めて知りました」とのコメントがあった。かなりの識者からのものだったので、いささか驚いた。

たしかに、高松塚の絵は有名だが、九州の装飾古墳は全国区ではない。しかし、こちらはある時代に確立された文化であるが、高松塚の絵は日本文化ではない。文化は、その地域に根付いたもので、かつ他の地域には見られない独特のものである。

同じような規模で、長野県から山梨県に広がる「井戸尻」なる遺跡群がある。

井戸尻遺跡群は、塩尻・伊那谷・諏訪湖周辺から甲府盆地の全体に至る広大な遺跡群で、井戸尻文化の名前もある、およそ5000~4000前の縄文中期を中心とする遺跡群のようだ。1000年間が13の時代区分に分けられて、それぞれに名前(例えば、九兵衛尾根Ⅰ,Ⅱなど)が付けられている。この書は、その間の700年間に栄えた220の遺跡を対象に、生活用具から始まり、土器・土偶、集落のすがたなどが詳しく述べられている。中でも、縄文土器の解析は詳しい。最大の特徴は、様々な土器を種類分けして、それぞれの用途と文様を特定したことだ。縄文土器は、決して作者の気まぐれで形や文様がつくられたものではない。

これは、井戸尻考古館編集の「井戸尻 第8集」[2006]

発行所;富士見町井戸尻考古館からのものである。

そこで提案がある。山鹿を中心とする福岡県から熊本県に広がる装飾古墳群の範囲を「山鹿文化圏」と称してはいかがであろうか。井戸尻文化のように、「古代山鹿文化」との名称のもとに、弥生時代から古墳時代にいたる時代をさらに細分化して、各地の代表古墳の名を冠した時代区分を行えば、公平性を保つことも可能になる。一般には、古墳時代の文化は大和朝廷の勢力が及んだと思われる地域の前方後円墳などが代表例となっている。しかし、それらは王権を誇示するものであって、縄文文化との連続性は薄められている。すまわち、天地の結合を元とした自然との融合を重要視するアミニズム世界観である。装飾古墳には、その世界観が正しく継承されているように強く感じた。

アミニズム世界観は、特に一神教を信じる西欧文明からは猥雑なものとみなされている。しかし、西欧文明の没落が広範囲で叫ばれている現代では、むしろその復権を主張する文明論が沸き上がっている。安田喜憲氏は、最近の著書「人類一万年の文明論」[2017]東洋経済新報社の中で、そのことを強く主張されている。アミニズム世界観の正当な継承者としての山鹿文化を強く主張したい。