メタエンジニアの眼シリーズ(111) TITLE: 「科学/技術の哲学」

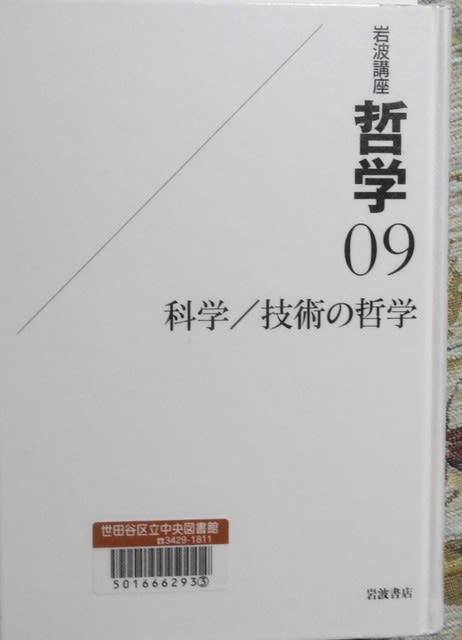

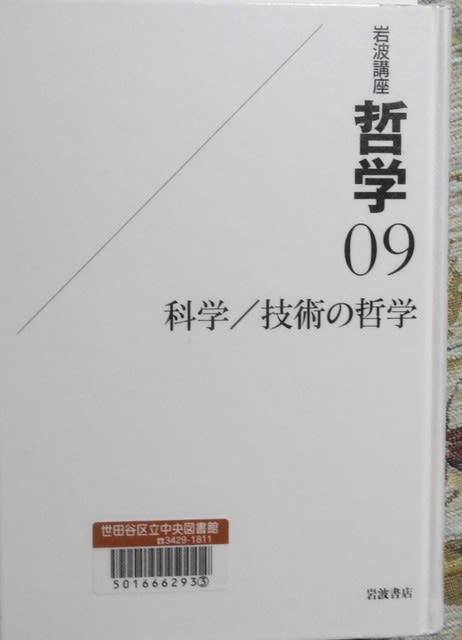

書籍名;「科学/技術の哲学」 [2008]

著者;古東哲明 発行所;岩波書店

本の所在;中央図書館

発行日;2008.9.5

初回作成年月日;H31.2.22 最終改定日;H31.2.27

引用先;文化の文明化のプロセス Implementing

このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。

この書は、岩波講座「哲学」の第9巻で、9人が執筆をしている。その中で、ハイデガーの技術論については、私と同じ考え方で記されている。すなわち、第2次世界大戦直後に、純粋な哲学者(彼の代表作は「存在と時間」)である彼が、何度も「技術論」を発表し、講演を繰り返したのか、その理由が分かってくる。つまり、大戦中に爆撃のためのロケットや航空機、原爆などが開発された。人類は資金と人材さえあれば、途方もない製品を開発できるという知恵を獲得してしまった。そして、一旦獲得したその能力は、平和社会になっても、もはや捨てることはできないというわけである。それらの部分を中心に引用する。

その前に、現代の哲学者の悩みと考え方が理解できる部分があったので、「はしがき」から少し。

『哲学のアイデンティティをより根底で揺るがしているのは、二〇世紀後半に飛躍的発展を遂げた生命科学、脳科学、情報科学、認知科学などによってもたらされた科学的知見の深まりである。かつて「心」や「精神」の領域は、哲学のみが接近を許された聖域であった。ところが、現在ではデカルト以来の内省的方法はすでにその耐用期限を過ぎ、最新の脳科学や認知科学の成果を抜きにしては、もはや心や意識の問題を論ずることはできない。また、道徳規範や文化現象の解明にまで、進化論や行動生物学の知見が援用されていることは周知のとおりであろう。そうした趨勢に呼応して、哲学内部においても自然主義的主張が力を増しており、哲学と科学との境界が不分明になるとともに、「哲学の終鴛」さえ声高に語られるまでになっている。』(pp.ⅵ)

さらに、西欧的な思考法に対する反省としても書かれている。

『政治や経済の領域におけるグローバル化の奔流は、文化や思想の領域にまで及ぼうとしている。そうしたなかにあって、アジア地域やイスラーム圏からの眼差しを哲学の自己認識の鏡として取り込むことは、今日避けては通れない課題ではないだろうか。哲学はその誕生の経緯から、 著しくヨーロッパに偏った歴史を形成しており、現在でも哲学史といえば西洋哲学史を意味している。しかし、二〇世紀末に登場したオリエンタリズムへの批判的考察やポストコロニアルな視点からする言説の見直しは、哲学的思考における西欧中心主義の根深さや弊害を自日の下に晒してきた。』(pp.ⅶ)

また、細分化された科学に対する哲学の在り方については、「展望」のなかで、次のようにある。

『しかしながら、分化した専門研究領城としての「科学」の誕生と、それに付随した科学の哲学の興隆というこの歴史が、さらにもう一度非常に大きな変動を経験する時が来た。それは科学が科学として自存せず、「科学/技術」、という新たなもの、科学とは別種なハイブリッドな知的/実践的領域へと変貌した時代の到来である。この変化は二〇世紀の後半にきわめて顕著になった変化、変換、変貌である。この変貌にともなって、科学の哲学もまた変化した、あるいは変化を余儀なくされたのである。』(pp.6)

私は、「科学の哲学」よりも、技術の実行段階での哲学が、より重要だと考えている。

しかしここでは、「技術の哲学」については、

『これまで一般に人間の技術の歴史において最大の革命とされてきたのは、手工業的なレベルでの技術の発展から、産業革命時代における大規模なエネルギーの解放と連動した技術の発達への転換であった。 ―九世紀に始まった、さまざまな種類のエンジンを搭載した大規模な動力機械の導入は、たしかに人間の社会を根本から作り替えてしまう、大規模な革新であった。それはアルキメデス以来の、人間の身体的な作業の延長上にある技術から、人間の身体のレベルを超越した作業の次元へと、活動の範囲を圧倒的に拡大した。

この産業革命と結びついた、動力エネルギーの解放という意味での技術の進歩は、ちょうど科学がさまざまな分野へと分化する時代に並行的に生じた変革であるともいえる。その限りで、この技術の革新は、「利学の哲学」を生むのと同じような意朱で、「技術の哲学」を要請したともいえる。』(pp.8)

これでのやはり、哲学は科学を尊び、テクノロジーを軽く見ているように感じられる。そこで、ハイデガーの登場になる。

さて、本論のハイデガーについては、「科学技術時代の本質構造」と題して、

『人類が農耕文明をおくるようになって五〇〇〇年。現代文明(科学技術時代)はそのさらに二〇分の一。人類史五〇〇万年のうちの、ほんの〇・〇〇五。ハーセントにすぎない。その、じつに特異で変則的な近代科学技術(以下、テクノロジーとも表記)の「本質」(哲学用語の「超越論的制約」と同義)を、ハイデガーはゲシュテルと名づける。「ゲシュテル」とはドイツ語で、足場やフレームを意味する日常語だが、さらにある独特のニュアンスを宿す。たとえば召集令状のことを、ゲシコテルンクス・ベフェールという。戦場へ駆り出し、殺教に追い立てる「強制的フレーム」にあって可能になる出頭命令書のことである。そんな召集令状とひびきあう《追い立て、駆り立て、微用する強制的なしくみ、ないし根源力》のことを、ハィデガーはゲシュテルと名づけ、それをテクノロジーの本質という。

科学技術の主体は人間。人間が意志して制作し操作する便利な道具。そうふだん素朴にぼくたちは思いこんでいるが、ちがう。科学技術もまた、ソシュールが暴いた言語の本質や、フロイトが分析した意識の深層などと同様に、その本性へ分け入ってみると、人間が主導権をにぎって操作する〈道具〉などというのどかな素顔をしていない。むしろ人間的自由や主体的行動を背後で支配する超人為的構造があって、それが具現し使役している〈媒体〉―しかも面白く便利という魅力的顔つきをしたメディア―にすぎない。』(pp.158)

そうであれば、やはり哲学は、テクノロジーにこそ視点を移すべきではないだろうか。

そこで、「テクノロジー」の正体については、

『テクノロジーを、みずからが現れるための媒体としているこの超人為的構造、あるいは現代世界の暗黙裡の時代構造。それを、ハイデガーはゲシュテルと呼ぶのである。そしでそんなゲシュテルが君臨し、それにすっかり貫通され 、仕組まれ、追い立てられて動く現代世界のありさまを「惑星帝国主義」と名づけた。―九三八年のことである。

抽象的に想われるかもしれないが、これはハイデガーのかってな思いつきではない。念頭には第三帝国(ナチ体制)の惨状があった。浅薄な民族理念の旗の下、総動員法を施行し、モノや人間を戦闘に役立つ〈物資〉や〈人材〉として強引に徴用し束ね画一化し、はてはまるでゴミのように抹消していた当時の政治や社会のありさま。 その蛮行のよってきた由縁をたずね浮き彫りになったのが、このゲシュテルという時代構造である(当初は「機械経済」と呼んでいた)。「人間の主体中心主義は、技術的に組織された人間の惑星帝国主義において絶頂に到達する」。そう

ハイデガーは総括する』(pp.159)

確かに、現代のテクノロジーは、第2次世界大戦中の戦争兵器の開発競争の延長戦と言えなくもない。所詮は、西欧型の資本主義の中での出来事なのだから、惑星のように中

心から逃れることは、永遠にできないというわけであろう。

『爆弾仕掛の戦場だけではないはずだ。企業戦争。交通戦争。環境破壊。リストラ渦巻く町工場や教育現場のあちこちで、いまもくりひろげられているこの世のまぎれもないしくみではないか。人材育成。人材派遺。物資調達。そんなせりふは、ぼくたちのごくふつうの日常会話。最近は人体のパーツ工場さえできた。臓器さえ売り買いの対象なのである。すべて科学技術の〈援用〉がらみのできごとである。

だからそもそも、この現代の時代や社会の根本のしくみ自体が広義でのファシズム、つまりゲシュテル(万物を 「役立つモノ」とみるよう強いるしくみ)ではないか、その意味で、いまも地上はじつはゲシュテル戦争中、というのがハイデガー技術論の骨子である。』(pp.160)

このことを著者は、「ほほえみのファシズム」と呼んでいる。

『 この構造的ファッシズム(惑星帝国主義/ゲシュテル)の質の悪さはなにより、それが一見そうでないような姿で現れるところにある。平和や繁栄や進歩を約束するユートピア思想や

革新思想の姿をして、しかも面白く便利な科学技術という羊の皮をかぶりながら、静かに進行するところにある。高速道路を平穏に走っている日常のなかに、清潔に整備されたオフィスで愉しく仕事をしているさなかに、音もなく浸透しでくるところにある。』(pp.161)

「速いマシンを使ってしまうと、もう遅いマシンに戻れない」、「快適さと便利さということもある」、「まさに速い者勝の社会である」などと批判したうえで、「前のめりの人生―前望構造」を主張している。

『projectionとは、「前に+投げること」。投機、保険、利子、年金、配当などにみられるように、資本主義経済システムは、未来の利得や成果をあてにし、いまこの時この場で味わえる悦びや成果はお預け式の経済構造である。

それはとてもストイックなしくみだ。なにごとかを経験しその価値(富)を味わえるのは、いまこの現在をおいて他にないのに我慢し先送り。目前の財富にこだわっていては、未来に約東された〈もっと大きな富〉を逃がすから。そう想わせ、人を社会を前のめりに動かしてしまうのが、資本主義経済の骨格をなすこの前望構造である.

このしくみがあるため、そしてドロモロジーによって追い立てられるため、飢えて死にたくなければ、この日この場の現在にしっかり佇んで生きること(「瞬間蕩尽」)ができなくなる。それは生を生として経験しないこと、つまり人生を喪うことに等しい。生きながら死んでいるわけだ。

その結果が、生を生としてじっくり味わう余裕もない、この慌ただしい現代社会の出現である。それは、科学技術形成物の氾濫、過熱的導入と軌をーにしている。より速くより速くより強く。まるでギネスブックさながらの競争社会が、こうしてできあがった。』(pp.163)

「テクノロジー」とは何か、については、

『ハイデガーによれば、テクノロジーとは「数学的・実験的物埋学を自然力の開発や利用に応用すること」である。

自然科学とは「自然現象があらかじめ算定できるものだということを確証するよう知識の探求」。 「自然をあらかじめ算定できるような諸力の連関として立ち現れてくるよう駆りたてる」

知識スタイルが、自然科学である。

当然そんな自然科学的思考回路では、「算定できるものだけが実在する」とする存在観が支配的になる。計算でき数値化可能だから確実に把握でき、反復可能だから制御も計画も予測もできるもの。 だから将来だけ前望する構造にも、より速く未来時へ到達せんとするドロモロジーにもかなうもの。その意味でぼくたちの生活に《役立つもの》(用象Bestand)として登場できるもの。それだけが、存在するものであり世界というわけだ。』(pp.163)

そして、「一線を越えた科学技術」と題しては、次のように記している。

『そもそも技術は、自然が押しつけてくる過酷な必然性や強制力から、人間を解放する手段であった。飢饉、旱魃、雨風、雷、地震、颱風、酷暑など。伝統的社会では、自然とはまずは過酷な気象変化であり、たえず人間に襲いかかり生命を脅かすものだった。技術の目的は、そんな自然力が課してくる限界に逆らい、自然環境を順化させその脅威から人間世界を守ると同時に、その猛威の自然力を人間生活に役立つさまざまな資源やエネルギーへ変形すること (《適応変形》)にある。それはそれでとても善いことにちがいない。自然の必然性や強制力は〈悪〉(「生命保持の努力」にもとること)だからだ。』(pp.166)

しかし、現代の科学/技術はそれとは根底から異なる。

『だが科学技術は《強制変形》する。自然を支配する。ヘゲモニーの逆転がある。電信電話技術は、空間と時間という大自然の支配力と制約性をあきらかに凌駕した。ダムは峡谷や河川を破壊的に変形することで、自然が秘めたエネルギーを無理に取り出してくる。

その強引さは、昔ながらの手作業農法と機械農業とを較べてみればよくわかる。前者は、根本のところはすべて自然にまかす。生殖や生育過程自体に直接介人することはない。だが後者の農場ファクトリー方式では、〈自然に〉産出できないものを、こっちへでてこい(hervorbringen)といわんばかりに無理強いし、自然界から強奪してくる。自然の成長力にまかせない。遺伝子工学技術等を駆使し生殖や生育のメカニズムに手を突っ込んで、自然システムを改変する。「農業はもう今日では食品工場である。空気は窒素を引き渡すよう引っ立てられ、大地は鉱石を、鉱石はたとえばウランを、ウランは原子力を引き渡すために引っ立てられる」。自然の流れに徹底的に抗い、自然な佇まいを完壁に壊すのである。』(pp.167)

ハイデガーの時代には、確かにそうであった。しかし、現代では、地球温暖化の影響がますます大きくなり、「飢饉、旱魃、雨風、雷、地震、颱風、酷暑など」への対応が、再び技術の主要課題となってしまった。まさに、歴史は繰り返されている。

最期には、科学技術の行き先を「マンモスの牙」に例えて、その「死と再生」について述べている。

『科学技術の肥大化もそうではないのか。当初はじつに便利で効率的な生活をかなえる《善なるアイテム》だったが、速度体制と前望構造のため、効率性と至便性が自己日的化し、充実した生活をかなえるという当初の日的から外れた進化をたどった。その結果が、自然破壊、産業公害、テクノクラシーによる過度な管理体制などの害悪となって現れた。だから、それをたんなる成長痛というのは好意的にすぎる。もはや「成長の限界」を迎えた文明があげる痛みや軋み、手段を目的化し巨大化しすぎ進化の袋小路に陥った。』(pp.171)

いつの時代にも、「三丁目の夕日」にもあるように、過去の平和でのんびりとした生活にノスタルジーを感じるものだ。「われわれの平凡な日常生活のあらゆる些事がおのずからの価値(自律的存在価値)によって、この上もなく美しく、喜ばしいものとなるだろう」(作家;ナポコフ)ということなのだ。それを支えるのが、メタエンジニアリングに基づく真のテクノロジロジーであり、そのための技術の哲学は、今後さらに重要視されるべきであろう。

書籍名;「科学/技術の哲学」 [2008]

著者;古東哲明 発行所;岩波書店

本の所在;中央図書館

発行日;2008.9.5

初回作成年月日;H31.2.22 最終改定日;H31.2.27

引用先;文化の文明化のプロセス Implementing

このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。

この書は、岩波講座「哲学」の第9巻で、9人が執筆をしている。その中で、ハイデガーの技術論については、私と同じ考え方で記されている。すなわち、第2次世界大戦直後に、純粋な哲学者(彼の代表作は「存在と時間」)である彼が、何度も「技術論」を発表し、講演を繰り返したのか、その理由が分かってくる。つまり、大戦中に爆撃のためのロケットや航空機、原爆などが開発された。人類は資金と人材さえあれば、途方もない製品を開発できるという知恵を獲得してしまった。そして、一旦獲得したその能力は、平和社会になっても、もはや捨てることはできないというわけである。それらの部分を中心に引用する。

その前に、現代の哲学者の悩みと考え方が理解できる部分があったので、「はしがき」から少し。

『哲学のアイデンティティをより根底で揺るがしているのは、二〇世紀後半に飛躍的発展を遂げた生命科学、脳科学、情報科学、認知科学などによってもたらされた科学的知見の深まりである。かつて「心」や「精神」の領域は、哲学のみが接近を許された聖域であった。ところが、現在ではデカルト以来の内省的方法はすでにその耐用期限を過ぎ、最新の脳科学や認知科学の成果を抜きにしては、もはや心や意識の問題を論ずることはできない。また、道徳規範や文化現象の解明にまで、進化論や行動生物学の知見が援用されていることは周知のとおりであろう。そうした趨勢に呼応して、哲学内部においても自然主義的主張が力を増しており、哲学と科学との境界が不分明になるとともに、「哲学の終鴛」さえ声高に語られるまでになっている。』(pp.ⅵ)

さらに、西欧的な思考法に対する反省としても書かれている。

『政治や経済の領域におけるグローバル化の奔流は、文化や思想の領域にまで及ぼうとしている。そうしたなかにあって、アジア地域やイスラーム圏からの眼差しを哲学の自己認識の鏡として取り込むことは、今日避けては通れない課題ではないだろうか。哲学はその誕生の経緯から、 著しくヨーロッパに偏った歴史を形成しており、現在でも哲学史といえば西洋哲学史を意味している。しかし、二〇世紀末に登場したオリエンタリズムへの批判的考察やポストコロニアルな視点からする言説の見直しは、哲学的思考における西欧中心主義の根深さや弊害を自日の下に晒してきた。』(pp.ⅶ)

また、細分化された科学に対する哲学の在り方については、「展望」のなかで、次のようにある。

『しかしながら、分化した専門研究領城としての「科学」の誕生と、それに付随した科学の哲学の興隆というこの歴史が、さらにもう一度非常に大きな変動を経験する時が来た。それは科学が科学として自存せず、「科学/技術」、という新たなもの、科学とは別種なハイブリッドな知的/実践的領域へと変貌した時代の到来である。この変化は二〇世紀の後半にきわめて顕著になった変化、変換、変貌である。この変貌にともなって、科学の哲学もまた変化した、あるいは変化を余儀なくされたのである。』(pp.6)

私は、「科学の哲学」よりも、技術の実行段階での哲学が、より重要だと考えている。

しかしここでは、「技術の哲学」については、

『これまで一般に人間の技術の歴史において最大の革命とされてきたのは、手工業的なレベルでの技術の発展から、産業革命時代における大規模なエネルギーの解放と連動した技術の発達への転換であった。 ―九世紀に始まった、さまざまな種類のエンジンを搭載した大規模な動力機械の導入は、たしかに人間の社会を根本から作り替えてしまう、大規模な革新であった。それはアルキメデス以来の、人間の身体的な作業の延長上にある技術から、人間の身体のレベルを超越した作業の次元へと、活動の範囲を圧倒的に拡大した。

この産業革命と結びついた、動力エネルギーの解放という意味での技術の進歩は、ちょうど科学がさまざまな分野へと分化する時代に並行的に生じた変革であるともいえる。その限りで、この技術の革新は、「利学の哲学」を生むのと同じような意朱で、「技術の哲学」を要請したともいえる。』(pp.8)

これでのやはり、哲学は科学を尊び、テクノロジーを軽く見ているように感じられる。そこで、ハイデガーの登場になる。

さて、本論のハイデガーについては、「科学技術時代の本質構造」と題して、

『人類が農耕文明をおくるようになって五〇〇〇年。現代文明(科学技術時代)はそのさらに二〇分の一。人類史五〇〇万年のうちの、ほんの〇・〇〇五。ハーセントにすぎない。その、じつに特異で変則的な近代科学技術(以下、テクノロジーとも表記)の「本質」(哲学用語の「超越論的制約」と同義)を、ハイデガーはゲシュテルと名づける。「ゲシュテル」とはドイツ語で、足場やフレームを意味する日常語だが、さらにある独特のニュアンスを宿す。たとえば召集令状のことを、ゲシコテルンクス・ベフェールという。戦場へ駆り出し、殺教に追い立てる「強制的フレーム」にあって可能になる出頭命令書のことである。そんな召集令状とひびきあう《追い立て、駆り立て、微用する強制的なしくみ、ないし根源力》のことを、ハィデガーはゲシュテルと名づけ、それをテクノロジーの本質という。

科学技術の主体は人間。人間が意志して制作し操作する便利な道具。そうふだん素朴にぼくたちは思いこんでいるが、ちがう。科学技術もまた、ソシュールが暴いた言語の本質や、フロイトが分析した意識の深層などと同様に、その本性へ分け入ってみると、人間が主導権をにぎって操作する〈道具〉などというのどかな素顔をしていない。むしろ人間的自由や主体的行動を背後で支配する超人為的構造があって、それが具現し使役している〈媒体〉―しかも面白く便利という魅力的顔つきをしたメディア―にすぎない。』(pp.158)

そうであれば、やはり哲学は、テクノロジーにこそ視点を移すべきではないだろうか。

そこで、「テクノロジー」の正体については、

『テクノロジーを、みずからが現れるための媒体としているこの超人為的構造、あるいは現代世界の暗黙裡の時代構造。それを、ハイデガーはゲシュテルと呼ぶのである。そしでそんなゲシュテルが君臨し、それにすっかり貫通され 、仕組まれ、追い立てられて動く現代世界のありさまを「惑星帝国主義」と名づけた。―九三八年のことである。

抽象的に想われるかもしれないが、これはハイデガーのかってな思いつきではない。念頭には第三帝国(ナチ体制)の惨状があった。浅薄な民族理念の旗の下、総動員法を施行し、モノや人間を戦闘に役立つ〈物資〉や〈人材〉として強引に徴用し束ね画一化し、はてはまるでゴミのように抹消していた当時の政治や社会のありさま。 その蛮行のよってきた由縁をたずね浮き彫りになったのが、このゲシュテルという時代構造である(当初は「機械経済」と呼んでいた)。「人間の主体中心主義は、技術的に組織された人間の惑星帝国主義において絶頂に到達する」。そう

ハイデガーは総括する』(pp.159)

確かに、現代のテクノロジーは、第2次世界大戦中の戦争兵器の開発競争の延長戦と言えなくもない。所詮は、西欧型の資本主義の中での出来事なのだから、惑星のように中

心から逃れることは、永遠にできないというわけであろう。

『爆弾仕掛の戦場だけではないはずだ。企業戦争。交通戦争。環境破壊。リストラ渦巻く町工場や教育現場のあちこちで、いまもくりひろげられているこの世のまぎれもないしくみではないか。人材育成。人材派遺。物資調達。そんなせりふは、ぼくたちのごくふつうの日常会話。最近は人体のパーツ工場さえできた。臓器さえ売り買いの対象なのである。すべて科学技術の〈援用〉がらみのできごとである。

だからそもそも、この現代の時代や社会の根本のしくみ自体が広義でのファシズム、つまりゲシュテル(万物を 「役立つモノ」とみるよう強いるしくみ)ではないか、その意味で、いまも地上はじつはゲシュテル戦争中、というのがハイデガー技術論の骨子である。』(pp.160)

このことを著者は、「ほほえみのファシズム」と呼んでいる。

『 この構造的ファッシズム(惑星帝国主義/ゲシュテル)の質の悪さはなにより、それが一見そうでないような姿で現れるところにある。平和や繁栄や進歩を約束するユートピア思想や

革新思想の姿をして、しかも面白く便利な科学技術という羊の皮をかぶりながら、静かに進行するところにある。高速道路を平穏に走っている日常のなかに、清潔に整備されたオフィスで愉しく仕事をしているさなかに、音もなく浸透しでくるところにある。』(pp.161)

「速いマシンを使ってしまうと、もう遅いマシンに戻れない」、「快適さと便利さということもある」、「まさに速い者勝の社会である」などと批判したうえで、「前のめりの人生―前望構造」を主張している。

『projectionとは、「前に+投げること」。投機、保険、利子、年金、配当などにみられるように、資本主義経済システムは、未来の利得や成果をあてにし、いまこの時この場で味わえる悦びや成果はお預け式の経済構造である。

それはとてもストイックなしくみだ。なにごとかを経験しその価値(富)を味わえるのは、いまこの現在をおいて他にないのに我慢し先送り。目前の財富にこだわっていては、未来に約東された〈もっと大きな富〉を逃がすから。そう想わせ、人を社会を前のめりに動かしてしまうのが、資本主義経済の骨格をなすこの前望構造である.

このしくみがあるため、そしてドロモロジーによって追い立てられるため、飢えて死にたくなければ、この日この場の現在にしっかり佇んで生きること(「瞬間蕩尽」)ができなくなる。それは生を生として経験しないこと、つまり人生を喪うことに等しい。生きながら死んでいるわけだ。

その結果が、生を生としてじっくり味わう余裕もない、この慌ただしい現代社会の出現である。それは、科学技術形成物の氾濫、過熱的導入と軌をーにしている。より速くより速くより強く。まるでギネスブックさながらの競争社会が、こうしてできあがった。』(pp.163)

「テクノロジー」とは何か、については、

『ハイデガーによれば、テクノロジーとは「数学的・実験的物埋学を自然力の開発や利用に応用すること」である。

自然科学とは「自然現象があらかじめ算定できるものだということを確証するよう知識の探求」。 「自然をあらかじめ算定できるような諸力の連関として立ち現れてくるよう駆りたてる」

知識スタイルが、自然科学である。

当然そんな自然科学的思考回路では、「算定できるものだけが実在する」とする存在観が支配的になる。計算でき数値化可能だから確実に把握でき、反復可能だから制御も計画も予測もできるもの。 だから将来だけ前望する構造にも、より速く未来時へ到達せんとするドロモロジーにもかなうもの。その意味でぼくたちの生活に《役立つもの》(用象Bestand)として登場できるもの。それだけが、存在するものであり世界というわけだ。』(pp.163)

そして、「一線を越えた科学技術」と題しては、次のように記している。

『そもそも技術は、自然が押しつけてくる過酷な必然性や強制力から、人間を解放する手段であった。飢饉、旱魃、雨風、雷、地震、颱風、酷暑など。伝統的社会では、自然とはまずは過酷な気象変化であり、たえず人間に襲いかかり生命を脅かすものだった。技術の目的は、そんな自然力が課してくる限界に逆らい、自然環境を順化させその脅威から人間世界を守ると同時に、その猛威の自然力を人間生活に役立つさまざまな資源やエネルギーへ変形すること (《適応変形》)にある。それはそれでとても善いことにちがいない。自然の必然性や強制力は〈悪〉(「生命保持の努力」にもとること)だからだ。』(pp.166)

しかし、現代の科学/技術はそれとは根底から異なる。

『だが科学技術は《強制変形》する。自然を支配する。ヘゲモニーの逆転がある。電信電話技術は、空間と時間という大自然の支配力と制約性をあきらかに凌駕した。ダムは峡谷や河川を破壊的に変形することで、自然が秘めたエネルギーを無理に取り出してくる。

その強引さは、昔ながらの手作業農法と機械農業とを較べてみればよくわかる。前者は、根本のところはすべて自然にまかす。生殖や生育過程自体に直接介人することはない。だが後者の農場ファクトリー方式では、〈自然に〉産出できないものを、こっちへでてこい(hervorbringen)といわんばかりに無理強いし、自然界から強奪してくる。自然の成長力にまかせない。遺伝子工学技術等を駆使し生殖や生育のメカニズムに手を突っ込んで、自然システムを改変する。「農業はもう今日では食品工場である。空気は窒素を引き渡すよう引っ立てられ、大地は鉱石を、鉱石はたとえばウランを、ウランは原子力を引き渡すために引っ立てられる」。自然の流れに徹底的に抗い、自然な佇まいを完壁に壊すのである。』(pp.167)

ハイデガーの時代には、確かにそうであった。しかし、現代では、地球温暖化の影響がますます大きくなり、「飢饉、旱魃、雨風、雷、地震、颱風、酷暑など」への対応が、再び技術の主要課題となってしまった。まさに、歴史は繰り返されている。

最期には、科学技術の行き先を「マンモスの牙」に例えて、その「死と再生」について述べている。

『科学技術の肥大化もそうではないのか。当初はじつに便利で効率的な生活をかなえる《善なるアイテム》だったが、速度体制と前望構造のため、効率性と至便性が自己日的化し、充実した生活をかなえるという当初の日的から外れた進化をたどった。その結果が、自然破壊、産業公害、テクノクラシーによる過度な管理体制などの害悪となって現れた。だから、それをたんなる成長痛というのは好意的にすぎる。もはや「成長の限界」を迎えた文明があげる痛みや軋み、手段を目的化し巨大化しすぎ進化の袋小路に陥った。』(pp.171)

いつの時代にも、「三丁目の夕日」にもあるように、過去の平和でのんびりとした生活にノスタルジーを感じるものだ。「われわれの平凡な日常生活のあらゆる些事がおのずからの価値(自律的存在価値)によって、この上もなく美しく、喜ばしいものとなるだろう」(作家;ナポコフ)ということなのだ。それを支えるのが、メタエンジニアリングに基づく真のテクノロジロジーであり、そのための技術の哲学は、今後さらに重要視されるべきであろう。