ジェットエンジンンの設計技師(5)

作成日;H26.5.5 KTR45051

改定日;2021.1.27

TITLE: ジェットエンジンの開発から学んだ設計法と技術論(5)

閑話休題 国際共同開発いろいろ

私が、本格的な日英米独伊5ヶ国のジェットエンジンV2500の国際共同開発に携わることになったのは1979年のことであった。それから40年以上の年月が経った。今では国際共同開発は製造業では常識のこととなっているが、当時はまだ珍しかった。

しかし、国際共同開発と一口に言っても、その始まりが開発段階からと、量産段階からかとでは随分と“お付き合い”の仕方・度合いが違うのではないだろうか。 量産段階での国際共同作業の興味・関心の中心はおそらくコスト削減と利益の確保だろう。それに対して開発段階では、私の場合を振り返ると、時間との戦いと “文化と知恵の交換” が興味・関心の中心だった。

とくに “知恵の交換” が成功のための決定的な要素だった。その認識はお互い同じであったと思う。そのため初日から信頼関係の構築に真剣に力が入れられるようになった。そして自然にアフターファイブが貴重な時間になった。その過ごし方には英米独伊それぞれの特徴があったが、私には英国風が合っていた。そこまで遡って構築された信頼関係が、その後、実際の仕事で大きな支えになったことは言うまでもない。文字通りの “閑話”、アフターファイブの一端を紹介する。

・英国生活 午後5時以降の課外授業

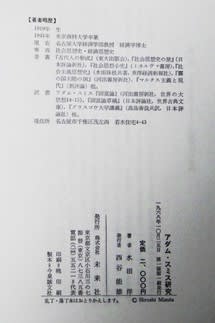

Dave Williamと愛車

月曜日の午後5時以降はロールス・ロイス社のWilliam夫妻と酒場(パブ)に出掛けて英国生活の指導を受けた。

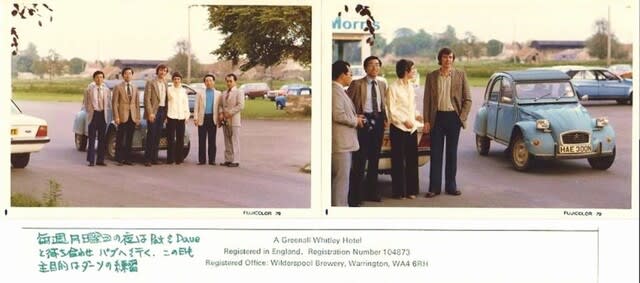

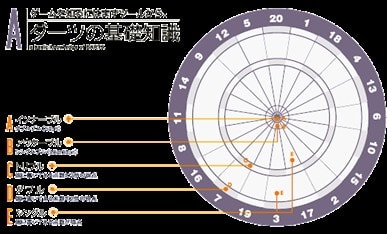

レッスン1はダーツ(Darts)でした。ホップ の効いた酸味があって深い銅色の生ビール、ビター(Bitter) 。これがなみなみ入った、ヤード・ポンド法で8分の1ガロンの1パイント(pint)約570mlのコップを片手に、つまりパイント・ビターを片手に、スリーオーワン(301)のルールで挑戦する。

301点を持ち点として、ダーツがボードにヒットした点数を持ち点から引いていき、ぴったり0点になったものが上がりで勝者になる。

そんなルールのゲームで、本来はダブルリング内のいずれかにダーツが刺さらない限り、ゲームはスタートしないというダブルスタート(Double Start)なのだけれど、そこは日本ルールで勘弁してもらう。しかし、終わりはダブルフィニッシュ(Double Finish)を守る。投げたダーツがダブルリング内に入って、 しかもそのダーツによって残り点数が、きちんと0点にならなければいけないというルールである。

William夫妻 たちと

上手く当たらないのは羽 (fin)が悪いからだと、さっそく自分専用の羽を調達した。そして互角に戦えるまでに腕を挙げた −−− そう思ったのはまったくの勘違いだった。前半でリードしても、必ず後半であっという間に抜かれてしまう。

いつもデーブ(Dave William)に遊ばれるだけだった。それでも飲みながらの会話の楽しみ方は身についた。一杯のビールで1時間近くも立ったままの会話を楽しむ。こんな技は英国の片田舎のパブでなければ身につかないだろう。

・世界で一番古いというパブ

ある日、世界で一番古いというパブに行った。英国特有のなだらかな坂道を辿った丘の峠付近にあった。そこでビールの質の見分け方を教わった。ともかく一杯で1時間以上も粘ろうというのだから、泡がどれだけ消えないで保つかが大切である。そのための品質検査方法がいかにも英国風だった。

飲む前にボールペンで泡の表面に文字を一つ書けという。驚いたことに問題なく字が書けた。そして、その文字が飲み終わるまで読めることが良いビールの判断基準だという。まさかと思った。しかし、これは真実だった。泡が細かいためのようだった。失礼、ビール(Bear)ではなくてビター(Bitter)でした。

レッスン2は乗馬の個人指導。こちらは毎週水曜日の午後5時以降でした。そして毎週Henryという名前の馬である。日本人の標準体型で鐙(あぶみ)に足が届くのはHenryだけだった。乗馬教室では馬の背に乗る方法しか教えてくない、その後は1時間あまり私を騎手として乗せたままで勝手に馬が野山を徘徊する、ルートも時間も馬が知っているから大丈夫−−−それが英国風である。騎手である私のことは無視される。小川を渡り、柵を越えて徘徊し、そして時間になると元の場所に戻る。途中、仲間の馬は林の中に隠れてまったく見えなくなるのだが、そんなことなど馬はまったく気にもしないのである。

ともかく毎日「After Five イコールSlow Life」であった。

なお、デーブ(Dave William)の当時の役職は、Assistant Chief Design Engineer。ロールス・ロイス社では、大プロジェクトになると、Chief DesignerとChief Design Engineerが任命される。Chief Designerは設計部隊の責任者で設計に専念し、Chief Design Engineerは関連部門との調整役で全体の日程管理に責任を持つという仕組みになっている。そこには、それぞれが基本機能に専念するという英国流の合理性があるようだ。しかし、日本人の感覚では、どうしても同一にしてしまうようである。

・英国風ボウリング

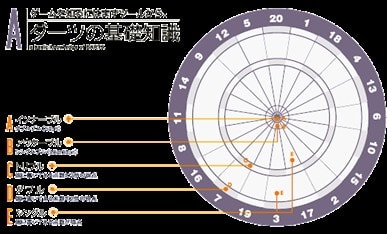

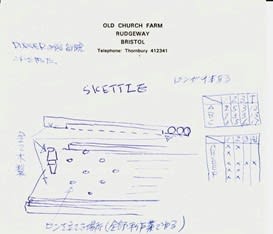

名前は「スキトル」(skittles)。ボウリングの起源といわれる。ゲスト・ハウスの食堂の隣の部屋にある。ゲームのルールは簡単だったが、良く覚えていない。何しろ酔い覚ましが目的でやっていたものなので…………。1ゲームはすぐ終わる。毎ゲーム50ペンスの7角形の白銅貨(fifty pee)を賭け、勝者が取る。取り取られ、適当なときに終了する。そのため勝ち負けはホストの意のままにできる。この当たりが英国風といえる。

次のスケッチのようなものである。台も、ピンも球もすべて木製。ピンを立てて並べるのも、球を戻すのもすべて手作業である。間違いなく、ほどよい酔い覚ましになる。そして会話も自然に弾む。そして次第に相手のペースにはまってしまう。

ともかく彼らにとって、私たち日本人はかなり扱い易い人種だったのだと思う。

そして人の序列は1に英国人。2にインド人。3にその他の英連邦人。そして、その他という話を、この時に聞いたことがある。私たち日本人は、その他であった。共同開発を続けていた間に、果たして私たちはレベル2まで上げてもらえたのだろうか? 残念ながら、その答えを聞きそびれてしまった。

なお、50ペンスの7角形の白銅貨のデザインにはいろいろある。写真は1978年発行のものである。

・Gordon Cooper氏のこと

Gordon Cooper氏はV2500エンジンの国際共同開発設計に加わった(財)日本航空機エンジン協会(JAEC:Japanese Aero-Engines Cooperation) に貢献してくれたロールス・ロイス社のエンジニアである、と日本のジェットエンジン設計に関わっている誰もが認める人物である。

とにかくジェットエンジン設計の細かいことからジェットエンジンのオーバーホウル、そしてエアラインが持っているジェットエンジンに関する嗜好まで何でも教えてくれた。英語の発音も明快で、英会話が苦手な設計者でも、最初から間違いなく意思の疎通ができた。

彼の住居はロールス・ロイス社の本拠地、ダービー(Derby)から北方のシェフィールド(Sheffield)に向けてちょっと離れたベルパー(Belper)という閑静な街にあった。

典型的なイギリス式庭園の裏庭がある住まいである。奥さんはCristeen。娘さん2人でCleaとHether。部屋には近くの原っぱで摘んできたベリー(Berry)で毎年作っているという果実酒の瓶が並んでいた。自身で試飲し、良い味になると飲み始めるという。 その中から1本選んで特製ラベルを貼り、お土産にくれた。

ある時、彼は「会社が何でも好きな車種の自動車を提供してくれる。それで前から狙っていたジャガーを選んだよ」と言ってきた。しかし、1ヶ月後「あまりの燃費に悪さに取り替えてもらった」と言ってきた。どうやらガソリン代は自分持ちらしかった。

悔しかったのは英国航空での待遇である。

英国航空を何回も利用しているうちに、私は数人の機長と顔見知りになった。当時、コックピットはカーテンだけの仕切りであり、自由に出入りできた。私は飛行中にコックピットに座り続けて、彼らと話しをするのが恒例になっていた。それでも離着陸の際は席に戻らされてしまった。

ところがGordon Cooper氏はヒースロー空港に着陸する際にも同席が許されたという。いったい規則上はどうだったのだろうか? 臨時のメンテナンス要員にでもなったのだろうか? ともかく悔しかった。

ちなみに、CAとも同様で、当時のBAのTokyo-London便には、いつも同じ日本人女性が乗務していた。ある時、食後に皆が寝静まったころに、私の席に拠ってきて「今回が、私のLast Flightです。退社することになりました」と。私は、次をどうするのか聞くと、「南アメリカに住みます」とだけが答えだった。彼女は、当時のBAでははたった一人の日本人で、かなりの差別を受けていたようだった。

Gordon Cooper氏がV2500プロジェクトに関わった期間は誰よりも長かったが、それでも別れの時が来た。感謝とお礼の記念品のためにということで、一口千円の募金を募ったところ予想を上回る金額が集まり、記念品を選ぶのには本当に困ってしまった。最終的には、三越で一番高い輪島塗の文箱を選び、それを絹の風呂敷に包んで私は英国まで運んだ。税関で税金を徴収されるのが恐怖だったが、無事フリーでヒースロー空港の税関を通過することができた。

そんなことを昨日の出来事のように覚えている。開発技術者の一つ理想像を当時のGordon Cooper氏に見ることができる。彼はそんな存在であった。

・閑話の余談

私は英国航空の飛行中の機体のコックピットで、パイロットはエンジンに興味を持つ人と持たない人の二派に明確に分けられることを知った。

英国航空所有の旅客機B747には2種類のエンジンが搭載されている。ロールス・ロイス社のRB211の開発が遅れたため、初めの数機には米P&W社のJT9Dが搭載されている。東京―ロンドン線には両方の機体が飛んでいた。そしてコックピットで「この機体はどっちのエンジンを装備していますか?」と質問すると、直ぐに答えてくれる機長と、「そんなことは知らない」と答える機長とにはっきりと分かれるのであった。

これらの機体には、私が知っている限り、エンジンに氷が付きそうになったときに働かせるアンチアイシングという機能に大きな違いがあった。一方は自動でスイッチが入るが、他方は航空機関士がスイッチを入れなければならないという違いがあったはずなのだが…………。

その後、同じようなことを航空自衛隊のパイロットたちとの会話でも経験した。エンジン・トラブルが起こって、その解決策の説明などに出向いた時のことである。微に入り細に入り質問してくる人と、あまり興味を示さない人とがいた。エンジンの設計開発者としては、どちらのタイプの人たちを前提にして設計を考えるべきなのだろうか、技術やとしては前者を支持するが、車の自動運転化が目前の今となっては、後者に向かうべきなのだろう。。

次回は本題に戻ります。

この文面は、私の原文に対して、友人の前田勲夫君が加筆してくれたものです。

引用元;

http://davisla.wordpress.com/2011/11/page/2/

http://www.pubsurvivalguide.com/links.htm

http://www.gateshizuoka.net/howto.html

http://blogs.bettor.com/Premier-League-Darts-preview-a10822

http://www.dartingaround.com/contents/en-us/d419_Shark_Fin_Steel_Tip_Darts.html

http://www.jaec.or.jp/

作成日;H26.5.5 KTR45051

改定日;2021.1.27

TITLE: ジェットエンジンの開発から学んだ設計法と技術論(5)

閑話休題 国際共同開発いろいろ

私が、本格的な日英米独伊5ヶ国のジェットエンジンV2500の国際共同開発に携わることになったのは1979年のことであった。それから40年以上の年月が経った。今では国際共同開発は製造業では常識のこととなっているが、当時はまだ珍しかった。

しかし、国際共同開発と一口に言っても、その始まりが開発段階からと、量産段階からかとでは随分と“お付き合い”の仕方・度合いが違うのではないだろうか。 量産段階での国際共同作業の興味・関心の中心はおそらくコスト削減と利益の確保だろう。それに対して開発段階では、私の場合を振り返ると、時間との戦いと “文化と知恵の交換” が興味・関心の中心だった。

とくに “知恵の交換” が成功のための決定的な要素だった。その認識はお互い同じであったと思う。そのため初日から信頼関係の構築に真剣に力が入れられるようになった。そして自然にアフターファイブが貴重な時間になった。その過ごし方には英米独伊それぞれの特徴があったが、私には英国風が合っていた。そこまで遡って構築された信頼関係が、その後、実際の仕事で大きな支えになったことは言うまでもない。文字通りの “閑話”、アフターファイブの一端を紹介する。

・英国生活 午後5時以降の課外授業

Dave Williamと愛車

月曜日の午後5時以降はロールス・ロイス社のWilliam夫妻と酒場(パブ)に出掛けて英国生活の指導を受けた。

レッスン1はダーツ(Darts)でした。ホップ の効いた酸味があって深い銅色の生ビール、ビター(Bitter) 。これがなみなみ入った、ヤード・ポンド法で8分の1ガロンの1パイント(pint)約570mlのコップを片手に、つまりパイント・ビターを片手に、スリーオーワン(301)のルールで挑戦する。

301点を持ち点として、ダーツがボードにヒットした点数を持ち点から引いていき、ぴったり0点になったものが上がりで勝者になる。

そんなルールのゲームで、本来はダブルリング内のいずれかにダーツが刺さらない限り、ゲームはスタートしないというダブルスタート(Double Start)なのだけれど、そこは日本ルールで勘弁してもらう。しかし、終わりはダブルフィニッシュ(Double Finish)を守る。投げたダーツがダブルリング内に入って、 しかもそのダーツによって残り点数が、きちんと0点にならなければいけないというルールである。

William夫妻 たちと

上手く当たらないのは羽 (fin)が悪いからだと、さっそく自分専用の羽を調達した。そして互角に戦えるまでに腕を挙げた −−− そう思ったのはまったくの勘違いだった。前半でリードしても、必ず後半であっという間に抜かれてしまう。

いつもデーブ(Dave William)に遊ばれるだけだった。それでも飲みながらの会話の楽しみ方は身についた。一杯のビールで1時間近くも立ったままの会話を楽しむ。こんな技は英国の片田舎のパブでなければ身につかないだろう。

・世界で一番古いというパブ

ある日、世界で一番古いというパブに行った。英国特有のなだらかな坂道を辿った丘の峠付近にあった。そこでビールの質の見分け方を教わった。ともかく一杯で1時間以上も粘ろうというのだから、泡がどれだけ消えないで保つかが大切である。そのための品質検査方法がいかにも英国風だった。

飲む前にボールペンで泡の表面に文字を一つ書けという。驚いたことに問題なく字が書けた。そして、その文字が飲み終わるまで読めることが良いビールの判断基準だという。まさかと思った。しかし、これは真実だった。泡が細かいためのようだった。失礼、ビール(Bear)ではなくてビター(Bitter)でした。

レッスン2は乗馬の個人指導。こちらは毎週水曜日の午後5時以降でした。そして毎週Henryという名前の馬である。日本人の標準体型で鐙(あぶみ)に足が届くのはHenryだけだった。乗馬教室では馬の背に乗る方法しか教えてくない、その後は1時間あまり私を騎手として乗せたままで勝手に馬が野山を徘徊する、ルートも時間も馬が知っているから大丈夫−−−それが英国風である。騎手である私のことは無視される。小川を渡り、柵を越えて徘徊し、そして時間になると元の場所に戻る。途中、仲間の馬は林の中に隠れてまったく見えなくなるのだが、そんなことなど馬はまったく気にもしないのである。

ともかく毎日「After Five イコールSlow Life」であった。

なお、デーブ(Dave William)の当時の役職は、Assistant Chief Design Engineer。ロールス・ロイス社では、大プロジェクトになると、Chief DesignerとChief Design Engineerが任命される。Chief Designerは設計部隊の責任者で設計に専念し、Chief Design Engineerは関連部門との調整役で全体の日程管理に責任を持つという仕組みになっている。そこには、それぞれが基本機能に専念するという英国流の合理性があるようだ。しかし、日本人の感覚では、どうしても同一にしてしまうようである。

・英国風ボウリング

名前は「スキトル」(skittles)。ボウリングの起源といわれる。ゲスト・ハウスの食堂の隣の部屋にある。ゲームのルールは簡単だったが、良く覚えていない。何しろ酔い覚ましが目的でやっていたものなので…………。1ゲームはすぐ終わる。毎ゲーム50ペンスの7角形の白銅貨(fifty pee)を賭け、勝者が取る。取り取られ、適当なときに終了する。そのため勝ち負けはホストの意のままにできる。この当たりが英国風といえる。

次のスケッチのようなものである。台も、ピンも球もすべて木製。ピンを立てて並べるのも、球を戻すのもすべて手作業である。間違いなく、ほどよい酔い覚ましになる。そして会話も自然に弾む。そして次第に相手のペースにはまってしまう。

ともかく彼らにとって、私たち日本人はかなり扱い易い人種だったのだと思う。

そして人の序列は1に英国人。2にインド人。3にその他の英連邦人。そして、その他という話を、この時に聞いたことがある。私たち日本人は、その他であった。共同開発を続けていた間に、果たして私たちはレベル2まで上げてもらえたのだろうか? 残念ながら、その答えを聞きそびれてしまった。

なお、50ペンスの7角形の白銅貨のデザインにはいろいろある。写真は1978年発行のものである。

・Gordon Cooper氏のこと

Gordon Cooper氏はV2500エンジンの国際共同開発設計に加わった(財)日本航空機エンジン協会(JAEC:Japanese Aero-Engines Cooperation) に貢献してくれたロールス・ロイス社のエンジニアである、と日本のジェットエンジン設計に関わっている誰もが認める人物である。

とにかくジェットエンジン設計の細かいことからジェットエンジンのオーバーホウル、そしてエアラインが持っているジェットエンジンに関する嗜好まで何でも教えてくれた。英語の発音も明快で、英会話が苦手な設計者でも、最初から間違いなく意思の疎通ができた。

彼の住居はロールス・ロイス社の本拠地、ダービー(Derby)から北方のシェフィールド(Sheffield)に向けてちょっと離れたベルパー(Belper)という閑静な街にあった。

典型的なイギリス式庭園の裏庭がある住まいである。奥さんはCristeen。娘さん2人でCleaとHether。部屋には近くの原っぱで摘んできたベリー(Berry)で毎年作っているという果実酒の瓶が並んでいた。自身で試飲し、良い味になると飲み始めるという。 その中から1本選んで特製ラベルを貼り、お土産にくれた。

ある時、彼は「会社が何でも好きな車種の自動車を提供してくれる。それで前から狙っていたジャガーを選んだよ」と言ってきた。しかし、1ヶ月後「あまりの燃費に悪さに取り替えてもらった」と言ってきた。どうやらガソリン代は自分持ちらしかった。

悔しかったのは英国航空での待遇である。

英国航空を何回も利用しているうちに、私は数人の機長と顔見知りになった。当時、コックピットはカーテンだけの仕切りであり、自由に出入りできた。私は飛行中にコックピットに座り続けて、彼らと話しをするのが恒例になっていた。それでも離着陸の際は席に戻らされてしまった。

ところがGordon Cooper氏はヒースロー空港に着陸する際にも同席が許されたという。いったい規則上はどうだったのだろうか? 臨時のメンテナンス要員にでもなったのだろうか? ともかく悔しかった。

ちなみに、CAとも同様で、当時のBAのTokyo-London便には、いつも同じ日本人女性が乗務していた。ある時、食後に皆が寝静まったころに、私の席に拠ってきて「今回が、私のLast Flightです。退社することになりました」と。私は、次をどうするのか聞くと、「南アメリカに住みます」とだけが答えだった。彼女は、当時のBAでははたった一人の日本人で、かなりの差別を受けていたようだった。

Gordon Cooper氏がV2500プロジェクトに関わった期間は誰よりも長かったが、それでも別れの時が来た。感謝とお礼の記念品のためにということで、一口千円の募金を募ったところ予想を上回る金額が集まり、記念品を選ぶのには本当に困ってしまった。最終的には、三越で一番高い輪島塗の文箱を選び、それを絹の風呂敷に包んで私は英国まで運んだ。税関で税金を徴収されるのが恐怖だったが、無事フリーでヒースロー空港の税関を通過することができた。

そんなことを昨日の出来事のように覚えている。開発技術者の一つ理想像を当時のGordon Cooper氏に見ることができる。彼はそんな存在であった。

・閑話の余談

私は英国航空の飛行中の機体のコックピットで、パイロットはエンジンに興味を持つ人と持たない人の二派に明確に分けられることを知った。

英国航空所有の旅客機B747には2種類のエンジンが搭載されている。ロールス・ロイス社のRB211の開発が遅れたため、初めの数機には米P&W社のJT9Dが搭載されている。東京―ロンドン線には両方の機体が飛んでいた。そしてコックピットで「この機体はどっちのエンジンを装備していますか?」と質問すると、直ぐに答えてくれる機長と、「そんなことは知らない」と答える機長とにはっきりと分かれるのであった。

これらの機体には、私が知っている限り、エンジンに氷が付きそうになったときに働かせるアンチアイシングという機能に大きな違いがあった。一方は自動でスイッチが入るが、他方は航空機関士がスイッチを入れなければならないという違いがあったはずなのだが…………。

その後、同じようなことを航空自衛隊のパイロットたちとの会話でも経験した。エンジン・トラブルが起こって、その解決策の説明などに出向いた時のことである。微に入り細に入り質問してくる人と、あまり興味を示さない人とがいた。エンジンの設計開発者としては、どちらのタイプの人たちを前提にして設計を考えるべきなのだろうか、技術やとしては前者を支持するが、車の自動運転化が目前の今となっては、後者に向かうべきなのだろう。。

次回は本題に戻ります。

この文面は、私の原文に対して、友人の前田勲夫君が加筆してくれたものです。

引用元;

http://davisla.wordpress.com/2011/11/page/2/

http://www.pubsurvivalguide.com/links.htm

http://www.gateshizuoka.net/howto.html

http://blogs.bettor.com/Premier-League-Darts-preview-a10822

http://www.dartingaround.com/contents/en-us/d419_Shark_Fin_Steel_Tip_Darts.html

http://www.jaec.or.jp/