第6話 メタエンジニアリングによる文化の文明化のプロセスの確立(その8)

資本主義以後―科学・人間・社会の未来

最近出版された二つの著書を読み進めると、現代の西欧科学と資本主義により生じている様々な問題の根本的な解決の方向は、西欧と較べて現在でもなお独特であり続ける旧来の日本的文化と一致しているとの考えが深まってゆく。従って、優れた日本文化の文明化のプロセスを導き出すことの重要性を、改めて感じざるを得ない。

1.中谷 巌「資本主義以後の世界」徳間書店(2012.1) KMB391

・「デザイン・イン」という手法の強さ

日本の自動車メーカーは「デザイン・イン」という手法で日本車の信頼度を高めてきた。これは新車を開発し、市場に投入する時、組み立てメーカーと主要部品メーカーとの間で技術情報を頻繁にやり取りしながら、最新鋭の車を開発してゆくシステムのことである。

企業間の長期的関係がないところではデザイン・インというシステムは成立しない。なぜなら、いつ取引を止めるかもわからない相手に、最新の木密技術情報を開示することはできないからである。(中略)長年そうした暗黙のルールでやってきたのだが、ここ十数年のアメリカからの構造改革要求によってそのような日本的な長所はかなりの程度崩れてしまった。

・中国が体現しているアダム・スミスの「資本主義」

アダム・スミスの「国富論」の中味を精読すれば、実は西洋の資本主義より中国の市場経済の方がアダム・スミスが理想とした資本主義の姿に近いというのである。アダムスミスが「国富論」の中で考えていた資本主義発展のあるべき姿は、まず農業の生産性を引き上げることからスタートして、国内の社会基盤を整え、徐々に工業化へと進んでゆく。そして余力ができたら、国内の商業、金融を整備し、最後に外国との交易を通じて豊かな社会をつくってゆく。(アングロサクソン型の資本主義は、新大陸の発見 ⇒海外の開拓・投資 ⇒国内の経済の発展、という アダム・スミスの「資本論」とは逆の不自然なもの)

・「文明の転換」という視点

日本の経済体制はこれまで「異質だ」「閉鎖的だ」「非効率だ」などマイナス・イメージで語られることが多かった。しかし、西洋型資本主義が苦戦するなか、日本の経済社会体制やそれを支える文化や精神風土を再評価する動きも出てきた。日本が西洋諸国から見て異質な体質をもった国だからこそ、西洋主導の資本主義体制に代わる新しい経済社会システムを生み出せるのではないか。

・自らの歴史・文化・伝統を忘れたら生き残れない

英語を普遍語と見なして公用語化し、自国語を忘れるということは、自国文化の重要性を忘れ去ってしまう恐れがあるということだ。西洋の植民地となり、言語も統一されてしまった南米やアジア・アフリカ諸国が文化的に根なし草となり、もともとあったはずの独自性を喪失したことは歴史の教えるところである。

・「文明の転換」を如何に実践するのか

少なくとも近代以前の日本人は自然からの「贈与」のありがたみを深く理解していた。「じぶんたちは自然の恵みによって生かされている」という自然に対する感謝の気持ちは、日本人にとって極めて自然な感情であった。(中略)大事なのは、日本が「交換」から「贈与」への「文明の転換」を意識し、資本主義が行き詰った後の「資本主義以後の世界」を主体的に構想してゆくことができるかどうかだ。

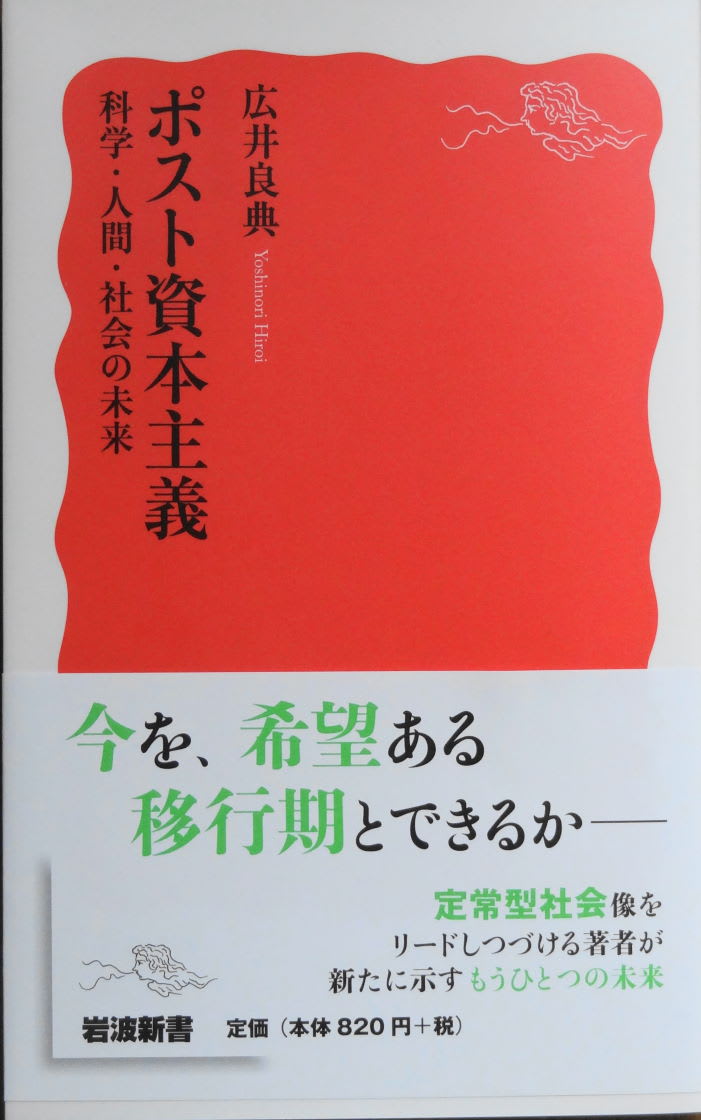

2.広井良典「ポスト資本主義―科学・人間・社会の未来」岩波新書(2015.6) KMB403

この著書を読み進めると、現代の西欧科学と資本主義により生じている様々な問題の根本的な解決の方向は、旧来の日本的文化と一致しているとの考えが深まってゆく。

・読売新聞(H27.7.20)新書論壇の書評(中島隆信)より

同書は、「資本主義=限りない成長志向」とみなし、成長とは時間の流れを早めることだという。そして。科学の進歩は人類による自然への支配力強化を通じて、短時間でより多くの利益を引き出しことを可能にした。しかし、成長を追求する生き急ぎは、実物経済拡大の潜在力があるうちは持ち堪えられるが、そこを越えると貨幣という非現実世界での拡大へと移行する。貨幣的拡大は格差をもたらし、格差を埋めるためにさらに成長が必要という悪循環に陥るのだ。この連鎖を断ち切るため、広井は時間がゆっくり流れる社会への転換を提言する。人間を共同体に、さらには自然に帰属させてゆくことで時間の流れは緩やかになってゆく。

・近代科学の先にあるもの

自然観や生命観といった次元にさかのぼった上での、これからの新たな科学のありようである。一つの手がかりは、先ほどの近代科学の二つの柱あるいは軸として論じた点についての再考にあるだろう。つまりそれは、

(1)「法則」の追求(背景としての「自然支配」ないし「人間と自然の切断」)

(2)帰納的な合理性(ないし要素還元主義)(背景としての「共同体からの個人の独立」)

という二点だったのだが、この二つの次元に即してごく単純に言うならば、両者について、近代科学が前提としたような方向でないようなありかた、つまり、

(1)については、人間と切断された、かつ単なる支配の対象としての受動的な自然ではなく、人間と相互作用し、かつ何らかの内発性を備えた自然という理解。また、一元的な法則への還元ではなく、対象の多様性や個別性ないし事象の一回性に注目するような把握のあり方。

(2)については、個人ないし個体を共同体(ないし他者との)関係性においてとらえるとともに、世代間の継承性(generativity)を含む長い時間軸の中で位置付けるような理解。また要素還元主義ではなく、要素間の連環や全体性に注目するような把握のあり方。と呼べるような科学の方向が、一つの可能性として浮かび上がってくる。

・日本の位置と現在

日本においては、(工業化を通じた)高度成長期の成功体験が鮮烈であったため、「経済成長がすべての問題を解決してくれる」という発想から(団塊の世代などを中心に)抜け出せず、人と人との関係や労働のあり方、東京―地方の関係、税や公共性への意識、ひいては国際関係(「アメリカー日本―アジア」という序列意識など)等々、あらゆる面において旧来型の世界観を引きずっているという点が挙げられる。

若干誇張して言うならば、地震研究など現代の科学が行う地震予知や警告に従うよりは、「何かあったらできるだけ早く近くの神社仏閣へ行け」という古くからの素朴な戒めを遵守した方が、津波の被害は少なかった可能性があるとも言える。

ちなみに、上記の熊谷は纏めの文章で次のように述べている。「報道等でも周知のとおり、このような規模の津波被害は数百~数千年周期で起こっていたことが科学研究からわかってきている。では、千年後に伝えられる防災とは、なにか?今回の津波被害を経て、防災体制や防災教育がみなおされはじめているが、はたして先年後の社会にまでいきつづけることができるのだろうか

資本主義以後―科学・人間・社会の未来

最近出版された二つの著書を読み進めると、現代の西欧科学と資本主義により生じている様々な問題の根本的な解決の方向は、西欧と較べて現在でもなお独特であり続ける旧来の日本的文化と一致しているとの考えが深まってゆく。従って、優れた日本文化の文明化のプロセスを導き出すことの重要性を、改めて感じざるを得ない。

1.中谷 巌「資本主義以後の世界」徳間書店(2012.1) KMB391

・「デザイン・イン」という手法の強さ

日本の自動車メーカーは「デザイン・イン」という手法で日本車の信頼度を高めてきた。これは新車を開発し、市場に投入する時、組み立てメーカーと主要部品メーカーとの間で技術情報を頻繁にやり取りしながら、最新鋭の車を開発してゆくシステムのことである。

企業間の長期的関係がないところではデザイン・インというシステムは成立しない。なぜなら、いつ取引を止めるかもわからない相手に、最新の木密技術情報を開示することはできないからである。(中略)長年そうした暗黙のルールでやってきたのだが、ここ十数年のアメリカからの構造改革要求によってそのような日本的な長所はかなりの程度崩れてしまった。

・中国が体現しているアダム・スミスの「資本主義」

アダム・スミスの「国富論」の中味を精読すれば、実は西洋の資本主義より中国の市場経済の方がアダム・スミスが理想とした資本主義の姿に近いというのである。アダムスミスが「国富論」の中で考えていた資本主義発展のあるべき姿は、まず農業の生産性を引き上げることからスタートして、国内の社会基盤を整え、徐々に工業化へと進んでゆく。そして余力ができたら、国内の商業、金融を整備し、最後に外国との交易を通じて豊かな社会をつくってゆく。(アングロサクソン型の資本主義は、新大陸の発見 ⇒海外の開拓・投資 ⇒国内の経済の発展、という アダム・スミスの「資本論」とは逆の不自然なもの)

・「文明の転換」という視点

日本の経済体制はこれまで「異質だ」「閉鎖的だ」「非効率だ」などマイナス・イメージで語られることが多かった。しかし、西洋型資本主義が苦戦するなか、日本の経済社会体制やそれを支える文化や精神風土を再評価する動きも出てきた。日本が西洋諸国から見て異質な体質をもった国だからこそ、西洋主導の資本主義体制に代わる新しい経済社会システムを生み出せるのではないか。

・自らの歴史・文化・伝統を忘れたら生き残れない

英語を普遍語と見なして公用語化し、自国語を忘れるということは、自国文化の重要性を忘れ去ってしまう恐れがあるということだ。西洋の植民地となり、言語も統一されてしまった南米やアジア・アフリカ諸国が文化的に根なし草となり、もともとあったはずの独自性を喪失したことは歴史の教えるところである。

・「文明の転換」を如何に実践するのか

少なくとも近代以前の日本人は自然からの「贈与」のありがたみを深く理解していた。「じぶんたちは自然の恵みによって生かされている」という自然に対する感謝の気持ちは、日本人にとって極めて自然な感情であった。(中略)大事なのは、日本が「交換」から「贈与」への「文明の転換」を意識し、資本主義が行き詰った後の「資本主義以後の世界」を主体的に構想してゆくことができるかどうかだ。

2.広井良典「ポスト資本主義―科学・人間・社会の未来」岩波新書(2015.6) KMB403

この著書を読み進めると、現代の西欧科学と資本主義により生じている様々な問題の根本的な解決の方向は、旧来の日本的文化と一致しているとの考えが深まってゆく。

・読売新聞(H27.7.20)新書論壇の書評(中島隆信)より

同書は、「資本主義=限りない成長志向」とみなし、成長とは時間の流れを早めることだという。そして。科学の進歩は人類による自然への支配力強化を通じて、短時間でより多くの利益を引き出しことを可能にした。しかし、成長を追求する生き急ぎは、実物経済拡大の潜在力があるうちは持ち堪えられるが、そこを越えると貨幣という非現実世界での拡大へと移行する。貨幣的拡大は格差をもたらし、格差を埋めるためにさらに成長が必要という悪循環に陥るのだ。この連鎖を断ち切るため、広井は時間がゆっくり流れる社会への転換を提言する。人間を共同体に、さらには自然に帰属させてゆくことで時間の流れは緩やかになってゆく。

・近代科学の先にあるもの

自然観や生命観といった次元にさかのぼった上での、これからの新たな科学のありようである。一つの手がかりは、先ほどの近代科学の二つの柱あるいは軸として論じた点についての再考にあるだろう。つまりそれは、

(1)「法則」の追求(背景としての「自然支配」ないし「人間と自然の切断」)

(2)帰納的な合理性(ないし要素還元主義)(背景としての「共同体からの個人の独立」)

という二点だったのだが、この二つの次元に即してごく単純に言うならば、両者について、近代科学が前提としたような方向でないようなありかた、つまり、

(1)については、人間と切断された、かつ単なる支配の対象としての受動的な自然ではなく、人間と相互作用し、かつ何らかの内発性を備えた自然という理解。また、一元的な法則への還元ではなく、対象の多様性や個別性ないし事象の一回性に注目するような把握のあり方。

(2)については、個人ないし個体を共同体(ないし他者との)関係性においてとらえるとともに、世代間の継承性(generativity)を含む長い時間軸の中で位置付けるような理解。また要素還元主義ではなく、要素間の連環や全体性に注目するような把握のあり方。と呼べるような科学の方向が、一つの可能性として浮かび上がってくる。

・日本の位置と現在

日本においては、(工業化を通じた)高度成長期の成功体験が鮮烈であったため、「経済成長がすべての問題を解決してくれる」という発想から(団塊の世代などを中心に)抜け出せず、人と人との関係や労働のあり方、東京―地方の関係、税や公共性への意識、ひいては国際関係(「アメリカー日本―アジア」という序列意識など)等々、あらゆる面において旧来型の世界観を引きずっているという点が挙げられる。

若干誇張して言うならば、地震研究など現代の科学が行う地震予知や警告に従うよりは、「何かあったらできるだけ早く近くの神社仏閣へ行け」という古くからの素朴な戒めを遵守した方が、津波の被害は少なかった可能性があるとも言える。

ちなみに、上記の熊谷は纏めの文章で次のように述べている。「報道等でも周知のとおり、このような規模の津波被害は数百~数千年周期で起こっていたことが科学研究からわかってきている。では、千年後に伝えられる防災とは、なにか?今回の津波被害を経て、防災体制や防災教育がみなおされはじめているが、はたして先年後の社会にまでいきつづけることができるのだろうか