・哲学からの再出発(つづき)

加藤尚武著「ハイデガーの技術論」理想社 [2003.6.20]

加藤氏は、いわゆる哲学の京都学派の重鎮で、日本哲学会の委員長も務められたが、同時に原子力委員会の専門委員も務められた。「災害論―安全工学への疑問」世界思想社[2011]が有名である。その中では、「ハイデッガーの技術論」に関連して、『危険な技術を止めようというのは短絡的。今やるべきなのは多様な学問分野から叡智を結集し、科学技術のリスクを管理する方法を考えることだ』、『合理主義が揺らぐ中で科学のありようが問われているだけではない。哲学もまたどうあるべきかを問われている』などが述べられている。

「ハイデガーの技術論」は、前書きにもあるように、ハイデガーの技術論を少し本格的に研究しようとする者のための入門書であり、従来のハイデガーに関する様々な著書が、技術論を詳細に扱っていないとの考えに基づいて書かれている。メタエンジニアリングにとっては、格好の著書のひとつである。

彼の解説は、大きく二つに分かれている。

1. 技術は、人間を引き立て、現実のものを取り立てて発掘するように仕向ける

2. 「転向」でハイデガーはどのような歴史意識をつたえようとしたか

前の章では、「技術論」の特徴を次のように要約している。

『① 機械にたいして、たんに人間が主体性を、個人が自立性を取り戻すだけでは不十分で、同時にその人間が本来性を取り戻すのでなければならない。

② 特定の人間や階級が、姿のない匿名性、非人格性を通じて、多数の人間を自分たちの利潤追求の手段とし、監視し、支配するのではなくて、その支配者もまた徴発性という形のない仕組みの奴隷となっており、一つの時代の文化、社会、人間が全体として人間存在の真実を喪失している。

③ 人間が自己を喪失して機械の部品となり、技術が自然の持つ奥深い真理性を破壊するのは、西洋とその影響を受けた文化全体の根本にかかわる大きな歴史的運命のなかの出来事であり、何らかの作為で解決がつく問題ではない。』(pp.23)

「転向」の中では、いかなる本質も、時間の経過とともに転換期が到来することを述べている。

『技術道具説、技術中立説とは、根底にある心性に無理解であることから生まれてくる即物的な個体主義である。私が私の自由意思でナイフを使う。ナイフは善悪両方に使うことができる。善悪の決定は私の意思にゆだねられている。これが、技術道具説、技術中立説の基本認識である。

ハイデガーはこれに対して、社会文化全体が「総とりたて体制」「収奪性」「徴発性」という潜在的な集団心性にもとづく、体制化された自己忘却を作り出しているのであって、その全体的な文脈は個別的な行為のなかに、実証可能な形で内在している物ではないということを指摘する。

(中略)

ところが、そこに同時に、逆転の可能性がひそんでいる。危機が危機として明らかになるとき、危機は転換期の到来をもたらすのである。自己欺瞞が自己欺瞞であることを露にすることによって、逆転が生ずる。』(pp.36)

それに続く、「3.徴発性は、歴史的なめぐりあわせのなかで、変化する宿命をもっている」のなかでは、

『存在そのものが変化するということは、世俗的な言い方をすれば、文化の体質が根本から変化することである。その中で生きる人間の存在の意味が歴史的な規模で変化することである。(中略)

このような変化全体が行われる場が、時間なのであって、この時間は歴史的な出来事の複雑な組み合わせが変わる世俗的な世界の時間であり、その中で物事の根本的な意味づけの枠組みもまた変わる。』(pp.40)

としている。

しかし、次の節では「技術の本質を人間が操作することはできない」と断言している。

つまり、技術の本質は存在そのものだというわけである。

・和辻哲郎の見方

存在と時間が発表された丁度このころに、日本人哲学者の和辻哲郎がドイツに留学をしていた。そして、驚くことに彼はすぐそれに対する反論(というよりは、もっと広い視野からの追加の意見)を発表した。そして、和辻の論理は当時の哲学者に広く受け入れられた。そこにも、その場考学と似たような考えがある。

それは、和辻の著書の中でもっとも有名な「風土」の序文で述べられている。

「この書の目ざすところは人間存在の構造契機としての風土性を明らかにすることである。」

「自分が風土性の問題を考え始めたのは1927年初夏、ベルリンにおいてハイデガーの「有と時間」を読んだときである。人の存在の構造を時間性として把握する試みは、自分にとって非常に興味深いものであった。しかし時間性がかく主体的存在構造として活かされたときに、なぜ同時に空間性が、同じく根源的な存在構造として、活かされて来ないのか。」

「そこに自分はハイデガーの仕事の限界を見たのである。」

「ハイデガーがそこに留まったのは彼のDaseinがあくまでも個人に過ぎなかったからである。彼は人間存在をただ人の存在と捕えた。それは人間存在の個人的・社会的なる二重構造から見れば、単に抽象的なる一面に過ぎぬ。」

「ハイデガーにおいて十分具体的に現れて来ない歴史性も、かくして初めてその真相を露呈する。」

その場考学にとっては、なんとも小気味よい文章である。

・人⇒人間⇒空間的な広がりの場⇒その場⇒その場考学

以上の経緯を経て、技術によって完全に支配された現代社会において、その場考学の進むべき方向が示されたように感じている。そして、その課題に対しては根本的エンジニアリングの手法で臨むことが良いのではないだろうか。

・「GEやRolls Royceとの長期共同開発の経験を通して得られた教訓 (その11)」

【Lesson11】試験用エンジンをいかに早く組み立てるか[1982]

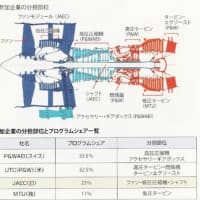

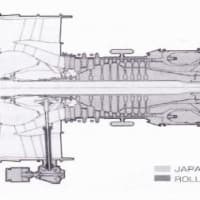

いよいよ最初の共同設計の成果であるRJ500の組み立てが日英双方で始まった。初号機は勿論Rolls-Royce。2号機のIHI瑞穂工場でのスタートは約1ヶ月遅れの計画だったと思う。

途中で問題が起こった。FAN ROTOR MODULEでバランスが旨くとれないのだ。設計では,鳥や氷で頻繁に傷つけられるエンジンの最先端にあるFANやLPC Moduleだけの交換が、機体に取り付けたままで自由にできるように,小さなStub Shaft(Fan RotorとLP Shaftをつなぐ短い軸)にLPCサイズのDUMMY WEIGHTを付けてバランスをとることを要求している。これが,日英双方の現場でトラぶったのだ。

結局解決策を見つけたのは,瑞穂工場であった。問題解決の場面が設計と現場とのコラボレーションになると,圧倒的に日本チームが強い。

更に,計測ラインの取り付けでも同様で,当時のRRが最も恐れていた,2号機が先に運転場に運び込まれる事態となってしまった。結果は,RR NEWSの記事にあるとおりに,同じ週の数日違いでRRが面目を保った。めでたし,めでたしであった。(当時のRolls-Royce Newsは後日追加で添付します)

【この教訓の背景】

このことは、「格差のないチームワークだけが複雑な問題を素早く解決できる」ということだと思う。

リーダーとメンバー、経験の差、年齢の差、出身母体の差など、格差の要因はいくらでもあるし、格差が全くないチームは不可能だ。要は、格差を感じさせないチームということだ。

日本では、設計と現場の間で格差を感じることはない。(このことは、私の長年の経験なのだが、そうではないという人もいる)しかし、欧米の会社での設計と現場の会話には、明らかに格差を感じることが多かった。勿論、このことは個人差によるのだが、文明論などを読んでいると、歴史的に奴隷制度があった国となかった国の差とも思えてくる。

加藤尚武著「ハイデガーの技術論」理想社 [2003.6.20]

加藤氏は、いわゆる哲学の京都学派の重鎮で、日本哲学会の委員長も務められたが、同時に原子力委員会の専門委員も務められた。「災害論―安全工学への疑問」世界思想社[2011]が有名である。その中では、「ハイデッガーの技術論」に関連して、『危険な技術を止めようというのは短絡的。今やるべきなのは多様な学問分野から叡智を結集し、科学技術のリスクを管理する方法を考えることだ』、『合理主義が揺らぐ中で科学のありようが問われているだけではない。哲学もまたどうあるべきかを問われている』などが述べられている。

「ハイデガーの技術論」は、前書きにもあるように、ハイデガーの技術論を少し本格的に研究しようとする者のための入門書であり、従来のハイデガーに関する様々な著書が、技術論を詳細に扱っていないとの考えに基づいて書かれている。メタエンジニアリングにとっては、格好の著書のひとつである。

彼の解説は、大きく二つに分かれている。

1. 技術は、人間を引き立て、現実のものを取り立てて発掘するように仕向ける

2. 「転向」でハイデガーはどのような歴史意識をつたえようとしたか

前の章では、「技術論」の特徴を次のように要約している。

『① 機械にたいして、たんに人間が主体性を、個人が自立性を取り戻すだけでは不十分で、同時にその人間が本来性を取り戻すのでなければならない。

② 特定の人間や階級が、姿のない匿名性、非人格性を通じて、多数の人間を自分たちの利潤追求の手段とし、監視し、支配するのではなくて、その支配者もまた徴発性という形のない仕組みの奴隷となっており、一つの時代の文化、社会、人間が全体として人間存在の真実を喪失している。

③ 人間が自己を喪失して機械の部品となり、技術が自然の持つ奥深い真理性を破壊するのは、西洋とその影響を受けた文化全体の根本にかかわる大きな歴史的運命のなかの出来事であり、何らかの作為で解決がつく問題ではない。』(pp.23)

「転向」の中では、いかなる本質も、時間の経過とともに転換期が到来することを述べている。

『技術道具説、技術中立説とは、根底にある心性に無理解であることから生まれてくる即物的な個体主義である。私が私の自由意思でナイフを使う。ナイフは善悪両方に使うことができる。善悪の決定は私の意思にゆだねられている。これが、技術道具説、技術中立説の基本認識である。

ハイデガーはこれに対して、社会文化全体が「総とりたて体制」「収奪性」「徴発性」という潜在的な集団心性にもとづく、体制化された自己忘却を作り出しているのであって、その全体的な文脈は個別的な行為のなかに、実証可能な形で内在している物ではないということを指摘する。

(中略)

ところが、そこに同時に、逆転の可能性がひそんでいる。危機が危機として明らかになるとき、危機は転換期の到来をもたらすのである。自己欺瞞が自己欺瞞であることを露にすることによって、逆転が生ずる。』(pp.36)

それに続く、「3.徴発性は、歴史的なめぐりあわせのなかで、変化する宿命をもっている」のなかでは、

『存在そのものが変化するということは、世俗的な言い方をすれば、文化の体質が根本から変化することである。その中で生きる人間の存在の意味が歴史的な規模で変化することである。(中略)

このような変化全体が行われる場が、時間なのであって、この時間は歴史的な出来事の複雑な組み合わせが変わる世俗的な世界の時間であり、その中で物事の根本的な意味づけの枠組みもまた変わる。』(pp.40)

としている。

しかし、次の節では「技術の本質を人間が操作することはできない」と断言している。

つまり、技術の本質は存在そのものだというわけである。

・和辻哲郎の見方

存在と時間が発表された丁度このころに、日本人哲学者の和辻哲郎がドイツに留学をしていた。そして、驚くことに彼はすぐそれに対する反論(というよりは、もっと広い視野からの追加の意見)を発表した。そして、和辻の論理は当時の哲学者に広く受け入れられた。そこにも、その場考学と似たような考えがある。

それは、和辻の著書の中でもっとも有名な「風土」の序文で述べられている。

「この書の目ざすところは人間存在の構造契機としての風土性を明らかにすることである。」

「自分が風土性の問題を考え始めたのは1927年初夏、ベルリンにおいてハイデガーの「有と時間」を読んだときである。人の存在の構造を時間性として把握する試みは、自分にとって非常に興味深いものであった。しかし時間性がかく主体的存在構造として活かされたときに、なぜ同時に空間性が、同じく根源的な存在構造として、活かされて来ないのか。」

「そこに自分はハイデガーの仕事の限界を見たのである。」

「ハイデガーがそこに留まったのは彼のDaseinがあくまでも個人に過ぎなかったからである。彼は人間存在をただ人の存在と捕えた。それは人間存在の個人的・社会的なる二重構造から見れば、単に抽象的なる一面に過ぎぬ。」

「ハイデガーにおいて十分具体的に現れて来ない歴史性も、かくして初めてその真相を露呈する。」

その場考学にとっては、なんとも小気味よい文章である。

・人⇒人間⇒空間的な広がりの場⇒その場⇒その場考学

以上の経緯を経て、技術によって完全に支配された現代社会において、その場考学の進むべき方向が示されたように感じている。そして、その課題に対しては根本的エンジニアリングの手法で臨むことが良いのではないだろうか。

・「GEやRolls Royceとの長期共同開発の経験を通して得られた教訓 (その11)」

【Lesson11】試験用エンジンをいかに早く組み立てるか[1982]

いよいよ最初の共同設計の成果であるRJ500の組み立てが日英双方で始まった。初号機は勿論Rolls-Royce。2号機のIHI瑞穂工場でのスタートは約1ヶ月遅れの計画だったと思う。

途中で問題が起こった。FAN ROTOR MODULEでバランスが旨くとれないのだ。設計では,鳥や氷で頻繁に傷つけられるエンジンの最先端にあるFANやLPC Moduleだけの交換が、機体に取り付けたままで自由にできるように,小さなStub Shaft(Fan RotorとLP Shaftをつなぐ短い軸)にLPCサイズのDUMMY WEIGHTを付けてバランスをとることを要求している。これが,日英双方の現場でトラぶったのだ。

結局解決策を見つけたのは,瑞穂工場であった。問題解決の場面が設計と現場とのコラボレーションになると,圧倒的に日本チームが強い。

更に,計測ラインの取り付けでも同様で,当時のRRが最も恐れていた,2号機が先に運転場に運び込まれる事態となってしまった。結果は,RR NEWSの記事にあるとおりに,同じ週の数日違いでRRが面目を保った。めでたし,めでたしであった。(当時のRolls-Royce Newsは後日追加で添付します)

【この教訓の背景】

このことは、「格差のないチームワークだけが複雑な問題を素早く解決できる」ということだと思う。

リーダーとメンバー、経験の差、年齢の差、出身母体の差など、格差の要因はいくらでもあるし、格差が全くないチームは不可能だ。要は、格差を感じさせないチームということだ。

日本では、設計と現場の間で格差を感じることはない。(このことは、私の長年の経験なのだが、そうではないという人もいる)しかし、欧米の会社での設計と現場の会話には、明らかに格差を感じることが多かった。勿論、このことは個人差によるのだが、文明論などを読んでいると、歴史的に奴隷制度があった国となかった国の差とも思えてくる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます