世の中のウイルス騒動は収まりを見せない。四季の移り変わりは滞ることなく、緑の芽吹きは濃くなり陽が長くなって、五月薫風八十八夜を迎えた。まもなく立夏!を迎えることになり、これからは花冷えに替わってぐんと暑くなる日が増えるだろう。

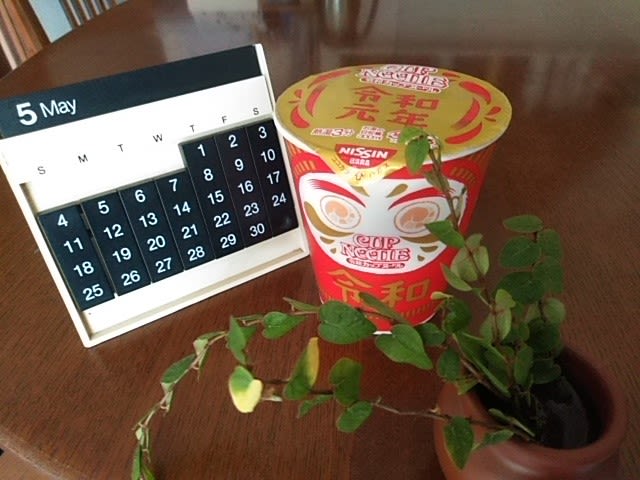

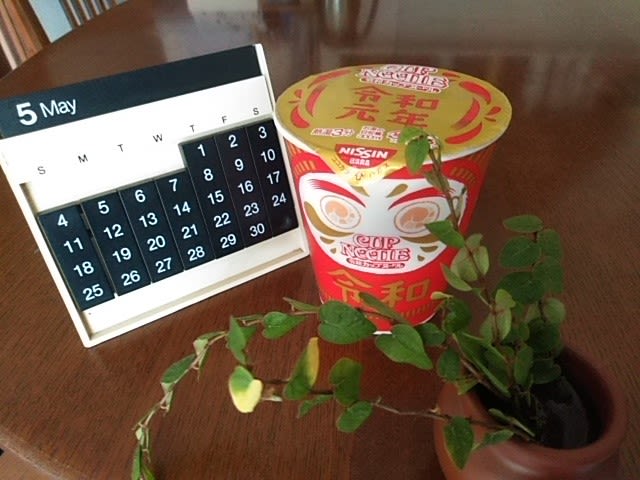

そんな令和二年五月一日である。昨年の今ごろは、平成から令和の代替わりでなにかと祝祭気分で。元号の出典となった万葉集やゆかりとされる大宰府がもてはやされていたのにすっかり様変わり。一周年をむかえてもほとんど話題に上ることなく、はるか昔のまぼろしのようにすら思える。カップ麺ですら、令和元年赤だるま仕様のパッケージで発売されていたというのに。

いったい昨年はなにをしていたのだろうかと思い返してみると、四月末日と五月二日が国民の休日となり、土日祭日とあわせると十連休の最中だったのだ。勤務場所が変わって通勤距離が短くなった分、自宅からの所用時間が近くなった。世の中の動きと連動していたわけではなかったけれども、連休前に空き家となっている実家の冬支度を解くために新潟に帰省し、連休のはじまりには浜松天竜への秋野不矩美術館と茶室めぐりの旅へ、そして連休の締めくくりは、母の米寿祝と叔母の誕生祝いで箱根湯本旅行へと出かけていたのだった。

ことしも同じように帰省を予定しているのだが、すでに延期して当面はできそうにもない。在宅勤務が多くなって、事務所への出勤は週三回程度になり、この先の見通しがなかなか立てづらくなっている。

何度か事務所まで自家用車で通うことがあった。わずか二十分くらいの走行時間にすぎないのだが、16号線を超えてしばらくして境川を渡り、成瀬手前の見晴らしが開けるあたりのことだった。ゆるい起伏のある地形の住宅地が広がるむこうに、事務所棟に隣接した二十八階建て高層住宅タワーが突然ランドマークのごとくぐんと現れて、あらためて新鮮な驚きを覚えた。

また帰り道、西方向にむかって車を走らせていたら市街地建物群のむこうに、まさに沈もうとする燃えるような夕日が大きく目に飛び込んできたことにも感動した。思わぬあたらしい発見があり、ふだんのまちの風景が違って見えてくる不思議さ。これらは、期せずして日常とすこし生活スタイルがずれて視点が変わったことの効用かもしれない。

そんな昨日、となり街の奈良川源流を探す小さな冒険に出かけた。玉川学園キャンパス裏手側に残された小さな谷戸があって、周りに住宅地が迫っているなか、そこにはわずかながら田園風景がのこされている。

車でのアプローチは、長津田から伸びているこどもの国線の終点「こどもの国駅」から先をすこし進んだあたりになる。恩田の里山風景をすぎると信号機に「奈良」という地名表示がでてきてちょっと意表を突かれる。なだらかな地、なだらかにするという意味の「ならす」からきているという説もあるが、枕詞に「まほろばの」とつけたくなるような面白い気分にさせられるのだ。もしかしたら、県境をまたいだすぐお隣の地「成瀬」も中世豪族鳴瀬氏の領地からきているのだろうけれども、もともとは平坦な里地という地理上の理由からそう呼ばれたのかもしれない。

奈良地区センターさきのやや狭くなった道をすすんでいくと右手に里山、左手にかつての田んぼ跡らしき原っぱがみえてくる。小さなハーブガーデンがあってそのさきが山里田園風景がのこる一帯だ。谷戸には地元のNPO団体が保全している田んぼと柿や栗の林があって、のどかにカエルの鳴き声が聞こえ、どこか懐かしい風景が突如として出現する。どうやら奈良川源流はその奥にあるらしいことがわかる。

右手方向は緑色鉄柵に囲まれていて玉川学園の敷地で、隣接した人家の畑のむこうに水源のひとつである奈良池があるのだけれど、こちら側からは入っていくことができない。里の民家のたたずまい、農作業小屋がいい味をだしている。山道から田んぼにつながる脇に、池からと思われる水が注がれていて、アヤメが咲いている。いまここにいること、この自然と人の営みの中で、バランスをとっている自分に気がつく。

奈良谷戸里山風景。田梳きがすんでもうじき田植え作業がはじまる。

上写真の中央奥が奈良池、林のむこうは大学キャンパス(撮影:2020.4.30)

玉川学園敷地反対側の脇道の水路にそって進むと、奈良北団地の裏手につながるちょっとした小渓谷のような雰囲気が残されている場所に行き当たる。それから先の水路は、別ルートからきているバスの停留所折り返し地点手前で暗渠に入ってしまってたどることができない。こうなったらブラタモリ的視点でいこうと、いまは住宅地となってしまったかつての分水嶺に囲まれた最深部をたどる。うまくいけば公園となって痕跡が残されているかもしれないと進むと、それは見つかった。

大規模マンション脇の傾斜地にかろうじて残されたさほど広くない緑地があり、奈良町大平田公園とある。その中を進むとまっすぐ石造りの水路が作られていて、せせらぎと鉄分を含んだオレンジ色の沈殿物が目に入る。この水路の最上部には人工の水たまり壺があり、その奥の地下水菅からは、ちょろちょろした湧水が導かれている。水路のおわりは暗渠となっており、地形的には傾斜からするとさきほどの小渓谷方向に流れているようだ。これはもう間違いなく、この公園周辺斜面一帯から染み込んだ水が湧き出して水源となっているに違いない。その証拠に、水壺のさらに上の通路脇からは水がしみ出し、目視できる湧き出しの最初にあたるようだ。

ここからいくつかの合流を重ねてまとまり、長津田のあたりで鶴見川につながっていく。東京湾にそそぐ支流のひとつのはじまりはこんな感じなんだと、川の流れが人生のようでそれを目の当たりにしてちょっと感動した。

ものの始まり、起源を探ることはじつに興味深いが、ときに玉ねぎを剥くようにがっかりすることも。それでも探求をやめることはできない。はたして芯はあるのか、それが観念ではなくて実体験として明らかになることは、そんなに多くない。そして起源は、いまの中心というよりも、普段隠れて入れ気にすることの少ない辺境周縁あたりに見出せる、というのが今回を含めたこれまでの実感だ。だから境目とキワキワは、偶然に満ちていてドキドキ、面白いのだろう。