新緑の木々の間に橋が見えます。

新緑の木々の間に橋が見えます。ここにたどり着くのにちょっと苦労しました。

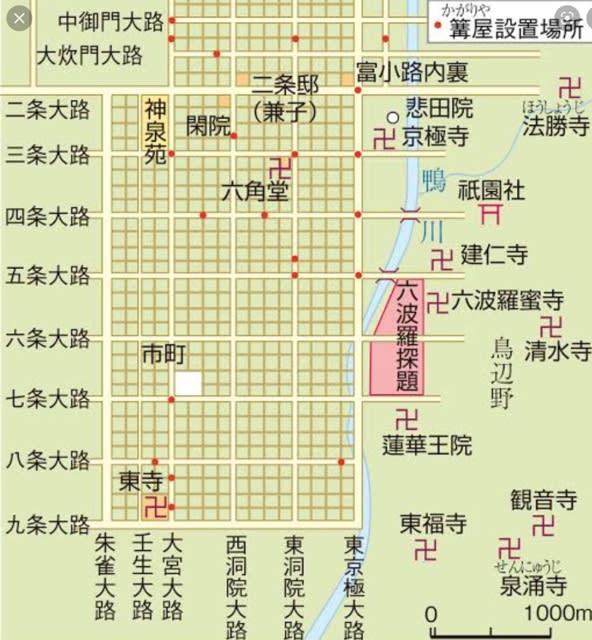

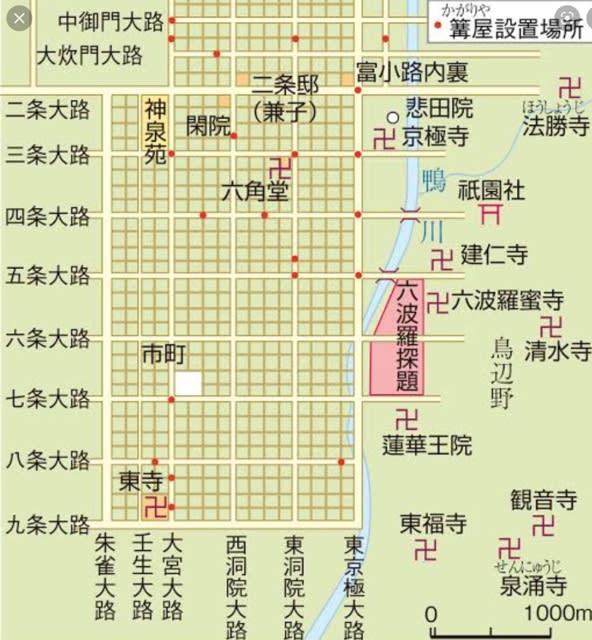

白鬚神社の観光地図看板で

乙女が池に架かる橋の写真みて

大溝水辺景観は日本遺産!

案内してくださってる方も行ったことないと言われた。

すぐ近くなので行ってみることにしました。

湖岸沿いの161号線を1km程進み、スマホナビで脇道入る。

日吉神社があったのでとりあえず駐車して参拝ご挨拶。

そこで出会った地元のおじさんに尋ねました。

国道から内に入ってるし、大きな看板あるようにもなく分かりにくい。

最初からそこ目指し調べてないと、車ではふらふらっと立ち寄りにくい場所でした。

地図見てると、電車なら近江高島駅から歩いても近いですね。

日吉神社右脇から伸びた一本道

軽トラなら安心って感じの農道の幅。

お寺を通り過ぎ、おじさん信じて進む。

左にJR湖西線が並行して、右に池が見えてきました。

線路に合流した辻を右折し池に近づくと、やっと駐車スペース。

地元民でないとわからんわ〜

対向車も来なくてよかった。

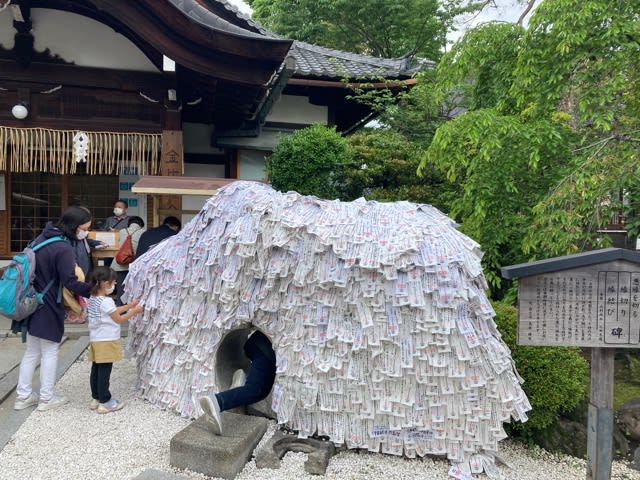

趣き風情ある中国風?なジグザグ木橋です。

趣き風情ある中国風?なジグザグ木橋です。雨降ってきそうで、橋渡らず引き返しました。

乙女が池のウンチク写真におさめ

以下説明はネットでコピペ

高島市のサイトでは

『万葉集』の歌の中では「香取の海」として登場する乙女ヶ池は、

歌が詠まれた当時は、びわ湖の入江として山麓まで水面が広がっていたと考えられています。また、天平宝字8年(764)に勃発した藤原仲麻呂(恵美押勝)の乱の最後の戦闘場所になったことでも知られています。

現在は内湖となり、ビワマス・コイ・フナ・マスなど淡水魚の宝庫として、釣り人に人気の静かな公園になっています。また、周辺には乙女ヶ池を詠んだ万葉歌の歌碑が建立されています。

滋賀県観光公式サイトとびわこ高島観光ガイドの説明では

万葉の時代、「香取の海」と呼ばれた乙女ヶ池一帯は、山の麓まで琵琶湖の入り江になっていました。

その後は、大溝城の外掘で、恵美押勝が挙兵に失敗し、高島郡三尾崎で捕らえられ、「勝野の鬼江」で斬罪されたと伝えられる地で、

壬申の乱で落城したと伝えられる三尾の城も背後の山中にあったと言われ、幾多の歴史を秘め湖面にロマンをただよわせています。

現在は、面積8.6ha、平均水深1.6mの内湖となり、フナ、ブラックバスなどが生息し、特にバス釣りのメッカとして多くの釣り人に親しまれています。

やっぱり不十分だと思いました。

あちこちサイト当たってわかったことは

・万葉の時代は「香取の海」と呼ばれた

何処にか 舟乗しけむ 高島の 香取の浦ゆ 漕ぎ出来る船

・壬申の乱で大友皇子が最後落城した「三尾の城」は背後の山中に

・764年恵美押勝の乱で挙兵失敗、斬罪の地「勝野の鬼江」

・織田信長が安土城を築いた頃、西岸には「大溝城」築城を命じ

明智光秀が城の図面かいた

山麓まで琵琶湖の入江の内海で良湊だったから、古代から江戸前期まで砦や城が築かれた。

・江戸前期1662年6月16日寛文近江若狭地震発生、震度7

震源域は琵琶湖西岸付近と推定

白鬚神社辺り地滑り被害甚大で、陸地にあった鳥居がその後湖中となった。

この時に、この入江も塞がれ池になってしまったのでしょう。

一番的を得ていてよくわかったサイトは

乙女ヶ池

内湖・乙女ヶ池は、かつて表の湖(琵琶湖)に対して、ウラウミ、セドウミ(セド=背戸)などと呼ばれていました。 万…

近江高島 大溝の水辺さんぽ

内湖・乙女ヶ池は、かつて表の湖(琵琶湖)に対して、ウラウミ、セドウミ(セド=背戸)などと呼ばれていました。

万葉の時代は「香取の海」と呼ばれ、山の麓まで琵琶湖の入り江でした。

藤原仲麻呂(恵美押勝)が挙兵に失敗し捕らえられ斬罪されたと伝えられる「勝野の鬼江」も

この乙女ヶ池の辺りであろうとされており、

戦国時代には信長の命により築かれた大溝城の外濠として利用されたりと、幾多の歴史を秘めた場所です。

昭和30年代、淡水真珠の養殖場として利用されることとなった際に

「イメージのよい名前を」ということから現在の「乙女ヶ池」に改名されました。

現在は県の園地公園となり、びわバス・こい・ふな・鱒など淡水魚の宝庫として釣り人や散策を楽しむ人に親しまれています。

朝の連続ドラマ小説「ごちそうさん」のロケ地としても使われ、

主人公の二人が結婚を誓い合うシーンがまさにこの橋の上で撮影されました。

今、縁結びスポットしてもひそかに話題になっています。

この説明なら行ってみようと思うのではないでしょうか。

そして池のほとりに立つ看板が一番簡潔で的を得てました。

後で画像見て文字に起こします。

万葉時代に香取の海と呼ばれたのなぜかも調べてみよう。