日曜日の紅葉狩りでもう一箇所紅葉の名所、近江孤篷庵。

長浜から車で20分程の山裾にある臨済宗大徳寺派小堀遠州候菩提寺です。

和尚さんの説明聞きながら庭拝見。

遠州さんってレオナルドダヴィンチみたいに才能溢れる人だったそうです。

静かに はらはらと散るもみじ

裏を見せ 表を見せて 散るもみじ

散る紅葉 残る紅葉も 散る紅葉

桜に置き換えてみました(^^)

良寛さんはこうも言ってます。

災難にあう時節には災難にあうがよく候。

死ぬる時節には死ぬがよく候。

これは災難をのがるる妙法にて候。

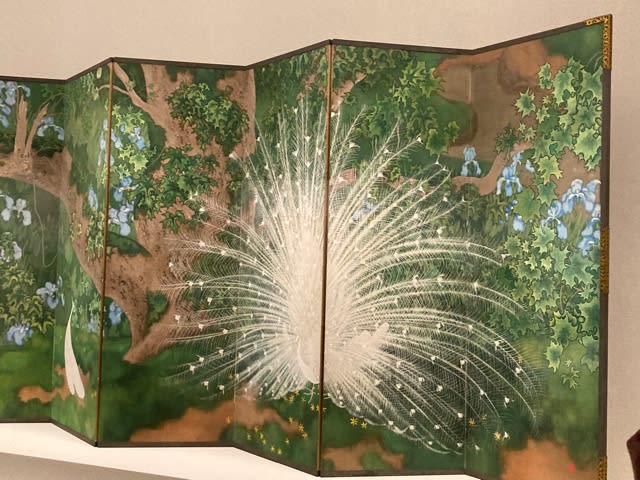

地形を活かした池泉回遊式庭園。

江戸後期に小堀家改易で寺は衰退、明治維新後無住で荒廃してたそう。

1965(昭和40)年再建されました。

全く知らないとこでした。

バス駐車場から山裾10分程上ります。

本堂でて、帰りに撮影

山門が額縁となり参道の紅葉が美しい。

駐車場近くに

素戔嗚神社の鳥居、銀杏の大木黄葉も見事でした。

行きはこの参道に沿った脇の道を上がりました

帰りは傍から神社に入りスサノオ神にご挨拶して参道で戻りました。

小堀遠州(こぼりえんしゅう)(1579-1647)

小室城主で、千利休、古田織部とともに日本三大茶人としても名高い。

遠州の菩提を弔うために、江戸前期に2代目城主宗慶が開山した。

京都大徳寺から僧円惠を招いて臨済宗大徳寺派の寺。

遠州が京都大徳寺に建立した孤篷庵にちなんで、近江孤篷庵と名づける。

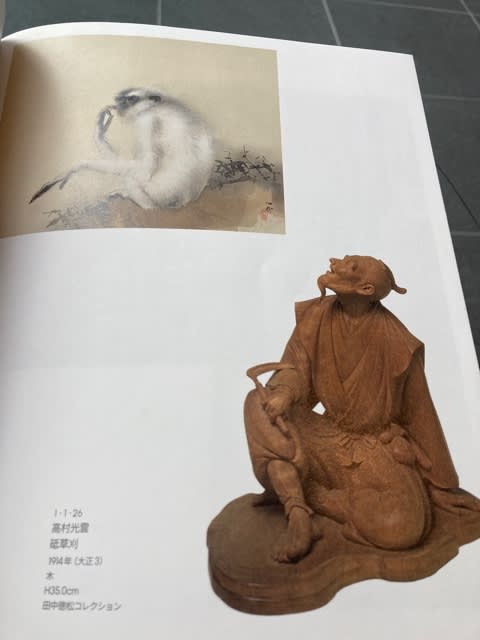

頼久寺所蔵『小堀遠州像』

かいつまんで引用させてもらいます。

江戸初期の茶人,遠州流の祖,

また江戸幕府の奉行として建築,土木,造園を手がけた。

父の小堀正次は、浅井家滅亡後に羽柴秀吉の弟・羽柴秀長の家臣に。

子の小堀遠州(小堀政一)も秀吉の直参となった際、伏見城下で古田織部に茶の湯を学ぶ。

秀吉の死後は徳川家康に仕え、駿府城普請奉行(家康の隠居所としての駿府城改修責任者)となった翌年、慶長14年(1609年)、従五位下遠江守に叙任したことで、晩年に官名から小堀遠州と通称されるように。

築城の名手黒田如水、藤堂高虎、加藤清正は普請(土木工事)

小堀遠州は作事(建築工事)を得意とする築城の名人。

城郭の縄張りを決めたり、土塁や石垣を築いたりする城郭の基礎工事に対し、

天守や御殿などの建築工事なので作庭プロデュースにも関わる。

駿府城、名古屋城、夏の陣炎上後の徳川大阪城、伏見城、二条城、仙道御所、…

錚々たる名城が続きビックリです。

小堀遠州の作庭と伝わる庭園も驚きですよ。

代表作「二条城二の丸庭園」をはじめ、大河ドラマ・井伊直虎で有名になった「龍潭寺庭園」と共に「遠州三名園」と呼ばれる遠江の庭園。

数年前に龍潭寺行った折に庭見て遠州の名前も耳にしたかな(*´-`)

過去ログ探しましたが、2017年5月の旅では焼津と三保の松原しか記録残してなかった。

今回の弧篷庵でやっと小堀遠州が記憶に留まる、はず。