前回UPの三宅神社をもって舞鶴市内の式内社10座はすべてまわったのですが、旧加佐郡としては

宮津の由良にもう1社、奈具神社がありますのでこれをもってシリーズ最終回とします。

【創建】不明

【ご祭神】豊宇賀賣命(トヨウガノメノミコト)

【社格】延喜式内小社 正二位 村社

【境内】鳥居2柱 池 手水舎 灯篭3対3基 狛犬1対1体 篭屋 境内摂社 拝殿 本殿など

【場所】宮津市由良宮之上

北タンゴ鉄道由良駅から住宅地を進み、途中には旧府社の由良神社が鎮座する。

さらに線路沿いを歩いて農道に入ると、奈具神社への道標が現われる。

やがて奈具神社の鳥居が先に見えてくる。手前には農業用水ともなる小川が流れ橋が架かる。

一の鳥居(大正10年建立)には明治神宮宮司も務めた鷹司信輔公爵の揮毫による「式内奈具神社」の神額が架かる。

境内入り口にある由緒石板

亀石のある池と手水舎 手水舎の水盤には年号が刻まれているが判読が難しい。「○政△戌午年」○に入るのは?

戌午年は寛政10年(1798)か安政5年(1858)…。 う~んどっちに読めるか??拡大写真で見てください!

拝殿前景。拝殿前にも小川があり石橋が架かるが、水は枯れていた…。

拝殿の奥に石垣が組まれた上に本殿がある。覆屋で囲われているが前面は開けていて見ることができる。

本殿から見る拝殿。拝殿というよりおそらく舞殿であろう。立派な造りである。

本殿脇に建つ狛犬は阿形のみが健在で、吽形はご覧のとおり倒壊して遺跡と化している。年代は銘が判読不能。

本殿脇に1基のみ建つ灯篭は「延享」の年号は判読できたが年まで判らず。本殿下の灯篭1対は延享5年(1748)

7月の建立。

拝殿の左側に建つ境内摂社は社名がわからないがおそらく大川神社。脇に建つ灯篭には「宝永」の年号が

刻まれているのがかろうじて判ったが年までは判別できなかった。

拝殿と本殿を横から見る。

拝殿・本殿の全景。

<参拝メモ>

奈具神社へはKTR由良駅から距離にして約800m、徒歩にして約15分ほどで到着する。この日は猛暑日に

なりそうだということなので、朝早くに参拝することに。由良駅には7時すぎに到着する。海水浴場駅だが

早朝なので降りる客もおらず駅前も人の気配が全くない。駅前の郵便局前の細い道を進んで由良小学校裏を

通り、やがて由良神社の裏手にたどりつく。由良神社は旧府社だけあって境内は広い。またこの由良神社の横には

如意寺という真言宗のお寺もあった。ここには厨子王の身代わり地蔵がお祀りしてあるそうだ。

人家前の細い道をさらに進むとKTRの線路がすぐ側に並行する農道に出てやがて奈具神社へと到着する。

まわりは田畑なので地元民以外の者が1人で歩いていると怪しまれる環境。なので今日も一眼レフカメラを

肩からぶら下げてカメラ撮影者オーラを全開にして歩く…。自動車で来たとすると国道178号線から

入ることになるが、道がとても細いため軽自動車でないとかなり難しい。対向車がくれば軽自動車でも

離合不能でどちらかがバックして引き返さなくてはならないほどである。

境内は広々としていてきれいに整備されている。植樹などもしてあって常に人の手が入っているようだ。

しかし拝殿で参拝しようと鈴を振り鳴らした時、綱からクズが降り注いできた…。今回の式内社巡りで毎回

どの古社でもこういう状態だった。綱がかなり劣化しているのだ。あまり激しく振ると悲惨なことに…。

拝殿や本殿まわりには狛犬や灯篭があって、銘を判読しようと近づくのだが、近くにハチの巣があるのか、

ブンブン飛んでくる。虫嫌いのくろこまにはかなりの試練なのだが、せっかくKTRに乗ってまでやって

来たのでビクつきながらも銘を読もうと頑張った。今回の式内社はほとんどが森の中や山際にあるので

とんでくる虫やクモにびびりながらの参拝になった。

ほぼ1時間ほどでようやく奈具神社を後にしようとしたときに、近くの農家のおばさんが自転車に乗って

やってきた。「やばい、怪しまれる!」と思って、もう必要もないのにカメラを構えて数枚の写真を

捨て撮り。そしてすれ違いざまに「おはようございまーす」と愛想良く挨拶。おばさんからも笑顔で

「おはようございます」と挨拶を返して頂いた。怪しまれずに済んだかな?この時まだ午前8時。農家の朝は早い。

これにて加佐郡式内社11座、すべて終了です。夏本番に突入。夏に弱いくろこまはしばらく寺社参拝も控えます。

したがってこのブログもしばらくは休眠状態に入ります。涼しくなった秋の頃、再開いたします。

猛暑が続きますが、皆様にもご自愛くださいまして、またよろしくお願いします。 黒駒 拝

←ポチリとクリック応援お願いします

←ポチリとクリック応援お願いします

宮津の由良にもう1社、奈具神社がありますのでこれをもってシリーズ最終回とします。

【創建】不明

【ご祭神】豊宇賀賣命(トヨウガノメノミコト)

【社格】延喜式内小社 正二位 村社

【境内】鳥居2柱 池 手水舎 灯篭3対3基 狛犬1対1体 篭屋 境内摂社 拝殿 本殿など

【場所】宮津市由良宮之上

北タンゴ鉄道由良駅から住宅地を進み、途中には旧府社の由良神社が鎮座する。

さらに線路沿いを歩いて農道に入ると、奈具神社への道標が現われる。

やがて奈具神社の鳥居が先に見えてくる。手前には農業用水ともなる小川が流れ橋が架かる。

一の鳥居(大正10年建立)には明治神宮宮司も務めた鷹司信輔公爵の揮毫による「式内奈具神社」の神額が架かる。

境内入り口にある由緒石板

亀石のある池と手水舎 手水舎の水盤には年号が刻まれているが判読が難しい。「○政△戌午年」○に入るのは?

戌午年は寛政10年(1798)か安政5年(1858)…。 う~んどっちに読めるか??拡大写真で見てください!

拝殿前景。拝殿前にも小川があり石橋が架かるが、水は枯れていた…。

拝殿の奥に石垣が組まれた上に本殿がある。覆屋で囲われているが前面は開けていて見ることができる。

本殿から見る拝殿。拝殿というよりおそらく舞殿であろう。立派な造りである。

本殿脇に建つ狛犬は阿形のみが健在で、吽形はご覧のとおり倒壊して遺跡と化している。年代は銘が判読不能。

本殿脇に1基のみ建つ灯篭は「延享」の年号は判読できたが年まで判らず。本殿下の灯篭1対は延享5年(1748)

7月の建立。

拝殿の左側に建つ境内摂社は社名がわからないがおそらく大川神社。脇に建つ灯篭には「宝永」の年号が

刻まれているのがかろうじて判ったが年までは判別できなかった。

拝殿と本殿を横から見る。

拝殿・本殿の全景。

<参拝メモ>

奈具神社へはKTR由良駅から距離にして約800m、徒歩にして約15分ほどで到着する。この日は猛暑日に

なりそうだということなので、朝早くに参拝することに。由良駅には7時すぎに到着する。海水浴場駅だが

早朝なので降りる客もおらず駅前も人の気配が全くない。駅前の郵便局前の細い道を進んで由良小学校裏を

通り、やがて由良神社の裏手にたどりつく。由良神社は旧府社だけあって境内は広い。またこの由良神社の横には

如意寺という真言宗のお寺もあった。ここには厨子王の身代わり地蔵がお祀りしてあるそうだ。

人家前の細い道をさらに進むとKTRの線路がすぐ側に並行する農道に出てやがて奈具神社へと到着する。

まわりは田畑なので地元民以外の者が1人で歩いていると怪しまれる環境。なので今日も一眼レフカメラを

肩からぶら下げてカメラ撮影者オーラを全開にして歩く…。自動車で来たとすると国道178号線から

入ることになるが、道がとても細いため軽自動車でないとかなり難しい。対向車がくれば軽自動車でも

離合不能でどちらかがバックして引き返さなくてはならないほどである。

境内は広々としていてきれいに整備されている。植樹などもしてあって常に人の手が入っているようだ。

しかし拝殿で参拝しようと鈴を振り鳴らした時、綱からクズが降り注いできた…。今回の式内社巡りで毎回

どの古社でもこういう状態だった。綱がかなり劣化しているのだ。あまり激しく振ると悲惨なことに…。

拝殿や本殿まわりには狛犬や灯篭があって、銘を判読しようと近づくのだが、近くにハチの巣があるのか、

ブンブン飛んでくる。虫嫌いのくろこまにはかなりの試練なのだが、せっかくKTRに乗ってまでやって

来たのでビクつきながらも銘を読もうと頑張った。今回の式内社はほとんどが森の中や山際にあるので

とんでくる虫やクモにびびりながらの参拝になった。

ほぼ1時間ほどでようやく奈具神社を後にしようとしたときに、近くの農家のおばさんが自転車に乗って

やってきた。「やばい、怪しまれる!」と思って、もう必要もないのにカメラを構えて数枚の写真を

捨て撮り。そしてすれ違いざまに「おはようございまーす」と愛想良く挨拶。おばさんからも笑顔で

「おはようございます」と挨拶を返して頂いた。怪しまれずに済んだかな?この時まだ午前8時。農家の朝は早い。

これにて加佐郡式内社11座、すべて終了です。夏本番に突入。夏に弱いくろこまはしばらく寺社参拝も控えます。

したがってこのブログもしばらくは休眠状態に入ります。涼しくなった秋の頃、再開いたします。

猛暑が続きますが、皆様にもご自愛くださいまして、またよろしくお願いします。 黒駒 拝

東舞鶴式内社3社のうちのひとつ三宅神社は舞鶴市役所の正面に位置する小丘に鎮座する神社である。

【創建】不明。現在地への鎮座は明治24年。

【ご祭神】豊宇気姫命(トヨウケヒメノミコト)

相殿に多遅麻毛理(タジマモリ) ※菓子の神 白兎神(ハクトシン)

【社格】延喜式内小社 従二位 村社

【境内】鳥居1柱 手水舎 狛犬2対 灯籠1対1基 拝殿 本殿 社務所など

【場所】舞鶴市北吸

北吸交差点の最近できたセブンイレブンの後ろに参道入り口がある。

境内へは石段が続く。石段途中に手水舎と社務所がある。

さらに石段を進むと鳥居とその先に拝殿が見えてくる。

例大祭では神事が行われる拝殿。青木信光子爵の揮毫による「豊宇気姫命」の神額が懸かる。

拝殿から本殿を見る。

本殿前には行けないが、横から垣根越に見ることはできる。

本殿前の狛犬。奉納年代等は確認できず。

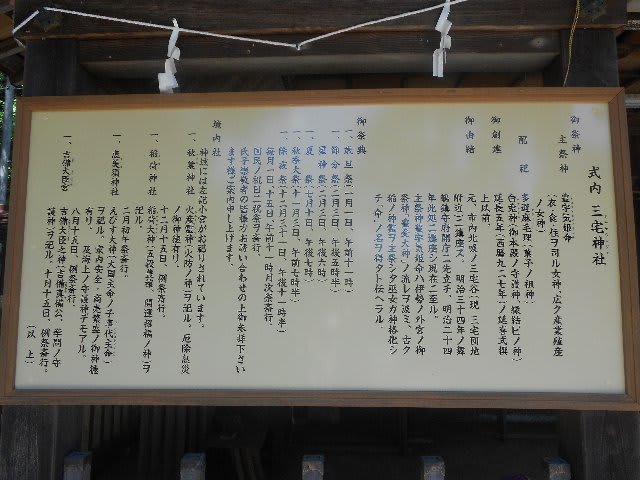

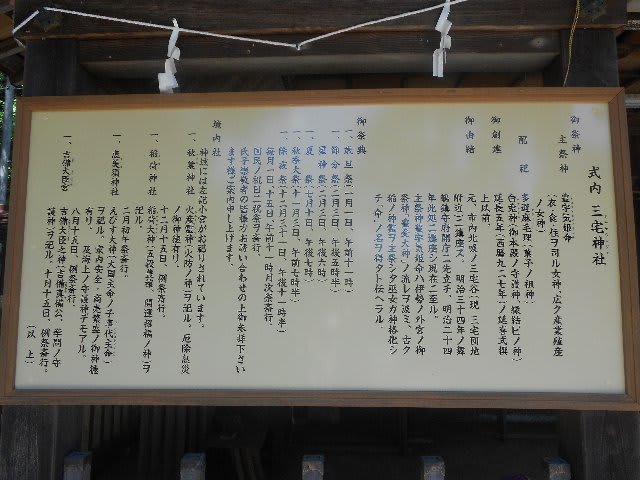

拝殿にかかる由緒板

境内摂社の秋葉神社。そして静岡県の本宗宮秋葉神社の方位にある灯籠。火防の灯明として毎夕氏子が献灯している。

境内摂社の恵比寿神社(左) そして稲荷神社と吉備大臣宮

境内からは国道27号線と市街地が望める。

<参拝メモ>

梅雨明け後の7月18日に参拝。朝9時すぎに行ったが、交差点の信号待ちをしているだけで汗が出てくる暑さ。

実は10日前ほどに一度行ったのだが、夏祭りの準備中だったのでそのときは退散した。屋台とかも

多く出てけっこう賑わう夏の夜祭らしい。その賑わいもすでになくひっそりとした境内の石段を進む。

セミのけたたましい鳴き声が暑さを増長させる。夏だ。暑い夏がやってきた!

社務所があり、お守りや神札などが窓ごしに陳列されていたが、閉まっていた。石段をのぼりきると市街地が

眼下に。けっこういい眺めである。拝殿に進む。10日前にはここで祭礼があったためか、拝殿内は神饌台や

御簾がかかり手入れがされているようだ。でも苦手な虫や蜘蛛もいる・・・。夜祭は虫がすごいことになってそう・・・。

平日の暑い午前中だったので人もまったくこなかったが、早朝ならジョギングついでに石段をのぼり参拝して

戻っていく人もいそうな感じである。

←ポチリとクリック応援お願いします

←ポチリとクリック応援お願いします

【創建】不明。現在地への鎮座は明治24年。

【ご祭神】豊宇気姫命(トヨウケヒメノミコト)

相殿に多遅麻毛理(タジマモリ) ※菓子の神 白兎神(ハクトシン)

【社格】延喜式内小社 従二位 村社

【境内】鳥居1柱 手水舎 狛犬2対 灯籠1対1基 拝殿 本殿 社務所など

【場所】舞鶴市北吸

北吸交差点の最近できたセブンイレブンの後ろに参道入り口がある。

境内へは石段が続く。石段途中に手水舎と社務所がある。

さらに石段を進むと鳥居とその先に拝殿が見えてくる。

例大祭では神事が行われる拝殿。青木信光子爵の揮毫による「豊宇気姫命」の神額が懸かる。

拝殿から本殿を見る。

本殿前には行けないが、横から垣根越に見ることはできる。

本殿前の狛犬。奉納年代等は確認できず。

拝殿にかかる由緒板

境内摂社の秋葉神社。そして静岡県の本宗宮秋葉神社の方位にある灯籠。火防の灯明として毎夕氏子が献灯している。

境内摂社の恵比寿神社(左) そして稲荷神社と吉備大臣宮

境内からは国道27号線と市街地が望める。

<参拝メモ>

梅雨明け後の7月18日に参拝。朝9時すぎに行ったが、交差点の信号待ちをしているだけで汗が出てくる暑さ。

実は10日前ほどに一度行ったのだが、夏祭りの準備中だったのでそのときは退散した。屋台とかも

多く出てけっこう賑わう夏の夜祭らしい。その賑わいもすでになくひっそりとした境内の石段を進む。

セミのけたたましい鳴き声が暑さを増長させる。夏だ。暑い夏がやってきた!

社務所があり、お守りや神札などが窓ごしに陳列されていたが、閉まっていた。石段をのぼりきると市街地が

眼下に。けっこういい眺めである。拝殿に進む。10日前にはここで祭礼があったためか、拝殿内は神饌台や

御簾がかかり手入れがされているようだ。でも苦手な虫や蜘蛛もいる・・・。夜祭は虫がすごいことになってそう・・・。

平日の暑い午前中だったので人もまったくこなかったが、早朝ならジョギングついでに石段をのぼり参拝して

戻っていく人もいそうな感じである。

東舞鶴の式内社3社のうちのひとつ阿良須神社は福井方面に走る国道27号線沿いに鎮座する神社である。

【創建】伝 崇神天皇10年

【ご祭神】豊受大神 木花開夜姫命

【社格】延喜式内小社 正三位 郷社

【境内】鳥居1柱 灯籠2対 狛犬1対 手水舎 境内摂社3社 拝殿 本殿など

【場所】舞鶴市小倉

「正一位一宮大明神」の額がかかる鳥居。石標には「郷社阿良須神社」とある。

先年の台風で被害を受けた。 手水舎の水盤には明和壬辰(=明和9年(1772))の銘

手前は交通量の多い国道だが境内は静寂な森の中である。

廻廊付の拝殿。享和元年(1801)の造営である。

本殿は文政12年(1829)の造営。彫刻が見事である。平成16年に上掲の写真のとおり台風被害を受けたが復興を遂げた。

本殿前の石標に「式内阿良須神社」とある。隣の大江町にも式内阿良須神社があるが、比定地としては

舞鶴の阿良須神社は分が悪いそうだ。

本殿前の狛犬は寛政6年(1794)に奉納された。後姿がとてもかわいい。

同じく本殿前の灯籠は安永9年(1780)に奉納された。

境内摂社。左から二柱神社・神明神社

<参拝メモ>

自動車で阿良須神社へ向かう。神社の鳥居の横に入り口があり、社務所らしき建物の前に車が数台置ける

スペースがあった。国道は車の往来が多くてちょうどカーブの中間に入り口があるので、進入するときは

急ブレーキなどは要注意である。

車を降りて一旦鳥居前に出ると鳥居が横並びに2柱ある。後で調べてみると向かって左側が阿良須神社で

右側は「布留山神社」という隣接しながらも別の神社であるそうだ。しかしその本殿は阿良須神社の境内から

境なくいけるので、はじめは境内社かと思っていた。しかも布留山神社の方がこの地に鎮座したのが古くて

阿良須神社は戦災して江戸初期に引っ越してきたそうである(上掲の由緒板より)

布留山神社の鳥居と本殿

境内はけっこうきれいに整備されている。拝殿には廻廊がついているが、横脇のみなので本殿の前にまで

行くことができる。覆屋もなく彫刻で施された本殿を近くで見ることができる。社殿および灯籠・狛犬なども

江戸時代のものが残る。本殿向かって左側には「愛宕大神」の鳥居がありその奥に参道らしきものがあるが

草深くてとても行けそうになかった。

←ポチリとクリック応援お願いします

←ポチリとクリック応援お願いします

【創建】伝 崇神天皇10年

【ご祭神】豊受大神 木花開夜姫命

【社格】延喜式内小社 正三位 郷社

【境内】鳥居1柱 灯籠2対 狛犬1対 手水舎 境内摂社3社 拝殿 本殿など

【場所】舞鶴市小倉

「正一位一宮大明神」の額がかかる鳥居。石標には「郷社阿良須神社」とある。

先年の台風で被害を受けた。 手水舎の水盤には明和壬辰(=明和9年(1772))の銘

手前は交通量の多い国道だが境内は静寂な森の中である。

廻廊付の拝殿。享和元年(1801)の造営である。

本殿は文政12年(1829)の造営。彫刻が見事である。平成16年に上掲の写真のとおり台風被害を受けたが復興を遂げた。

本殿前の石標に「式内阿良須神社」とある。隣の大江町にも式内阿良須神社があるが、比定地としては

舞鶴の阿良須神社は分が悪いそうだ。

本殿前の狛犬は寛政6年(1794)に奉納された。後姿がとてもかわいい。

同じく本殿前の灯籠は安永9年(1780)に奉納された。

境内摂社。左から二柱神社・神明神社

<参拝メモ>

自動車で阿良須神社へ向かう。神社の鳥居の横に入り口があり、社務所らしき建物の前に車が数台置ける

スペースがあった。国道は車の往来が多くてちょうどカーブの中間に入り口があるので、進入するときは

急ブレーキなどは要注意である。

車を降りて一旦鳥居前に出ると鳥居が横並びに2柱ある。後で調べてみると向かって左側が阿良須神社で

右側は「布留山神社」という隣接しながらも別の神社であるそうだ。しかしその本殿は阿良須神社の境内から

境なくいけるので、はじめは境内社かと思っていた。しかも布留山神社の方がこの地に鎮座したのが古くて

阿良須神社は戦災して江戸初期に引っ越してきたそうである(上掲の由緒板より)

布留山神社の鳥居と本殿

境内はけっこうきれいに整備されている。拝殿には廻廊がついているが、横脇のみなので本殿の前にまで

行くことができる。覆屋もなく彫刻で施された本殿を近くで見ることができる。社殿および灯籠・狛犬なども

江戸時代のものが残る。本殿向かって左側には「愛宕大神」の鳥居がありその奥に参道らしきものがあるが

草深くてとても行けそうになかった。