今冬、一番の寒波到来と言われたこの週末に南都初詣に出かけました。夜明け前から出かけましたので

それはもう寒い寒い。外は氷点下、電車の中でもマフラーなしではいられない寒さ。ガクブル・・・。

そんな寒さの中、午前8時すぎに近鉄西ノ京駅到着。西ノ京駅前にはすぐに薬師寺がありますが、

現在は白鳳の東塔が修復中で完全に覆われて見えません。今回は薬師寺には入らずに唐招提寺へ。

そもそもくろこまが寺院めぐりを始めたのは今からもう10年以上前の平成15年、その1番最初が

西ノ京で薬師寺と唐招提寺でした。当時は薬師寺の大講堂が落慶間近、そして唐招提寺は

金堂が修理中で仏像もともに遷座されておりました。薬師寺にはその後何度が訪れましたが、

唐招提寺はその10年前以来となります。開門は午前8時半、それまでは南大門越しに金堂を拝します。

金堂内の仏像群はさすがでした。圧倒されました。真数千手の千手観音(実存は953手)、光背に千の仏をもつ盧舎那仏(実存は864体)、

そして薬師如来立像。薬師如来立像のみは奈良国立博物館で拝観したことがありますが、千手と盧舎那仏は初めてです。

このほかにも四天王像や梵天・帝釈天像もすべて奈良時代造立。もちろんすべて国宝指定されております。

金堂の後方には講堂。こちらの建物は平城宮の東朝集殿を移築改造したものです。朝集殿とは平たく言えば待合室のこと。

奈良朝時代に朝廷に出仕する官吏たちが出勤時に御門が開くまでの間の待機所で、朝集殿時代は壁のない吹きさらしの

建物だったそうです。講堂内に立ってはるか1300年前の空気を感じるのもいいかもですね。

この他にも境内には奈良時代に建てられた経蔵と宝蔵、鎌倉時代に建てられた礼堂と東室、鼓楼(舎利殿とも)がある。

左が宝蔵で右が経蔵。経蔵がやや小さいがともに奈良時代の校倉である。

礼堂、棟続きで通路を挟んで東室。礼堂には蔀戸がはめこまれている。

鼓楼と礼堂と宝蔵

金堂前の水盤は本庄因幡守資宗(桂昌院の弟)の寄進 かつての戒壇院。今は石段のみが残る。

御影堂の建物は南都にあった一乗院門跡の宸殿で重文だが拝観はできない。玄関のみ外から見ることができる。

御影堂との並びにある本坊や鑑真和上御廟道の鄙びた感じの土壁がこれまたいい雰囲気。

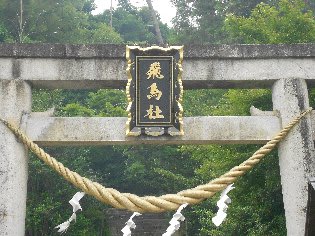

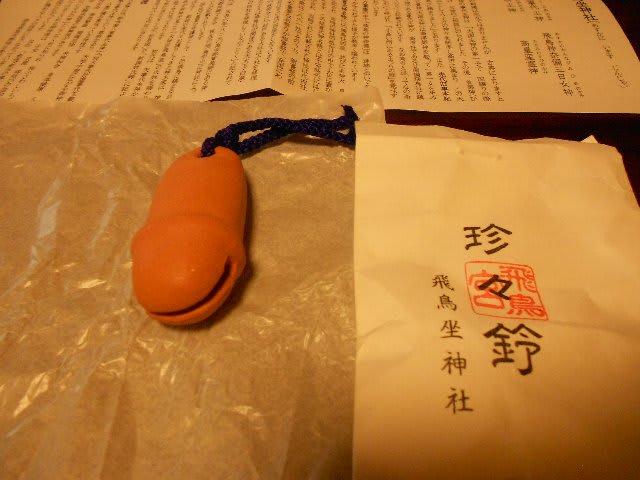

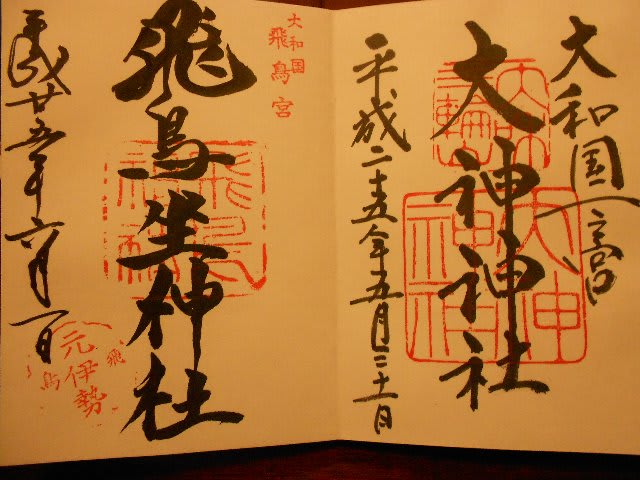

このあと、南都に入って今年最初の西国参りで第9番の南円堂にお参りし、さらに春日大社にも詣でて最後は橿原へ。

そして橿原神宮参拝。家の神棚に奉祀する御神札をいただいて、今回の奈良初詣はおわりました。

←ポチリとクリック応援お願いします

←ポチリとクリック応援お願いします

それはもう寒い寒い。外は氷点下、電車の中でもマフラーなしではいられない寒さ。ガクブル・・・。

そんな寒さの中、午前8時すぎに近鉄西ノ京駅到着。西ノ京駅前にはすぐに薬師寺がありますが、

現在は白鳳の東塔が修復中で完全に覆われて見えません。今回は薬師寺には入らずに唐招提寺へ。

そもそもくろこまが寺院めぐりを始めたのは今からもう10年以上前の平成15年、その1番最初が

西ノ京で薬師寺と唐招提寺でした。当時は薬師寺の大講堂が落慶間近、そして唐招提寺は

金堂が修理中で仏像もともに遷座されておりました。薬師寺にはその後何度が訪れましたが、

唐招提寺はその10年前以来となります。開門は午前8時半、それまでは南大門越しに金堂を拝します。

金堂内の仏像群はさすがでした。圧倒されました。真数千手の千手観音(実存は953手)、光背に千の仏をもつ盧舎那仏(実存は864体)、

そして薬師如来立像。薬師如来立像のみは奈良国立博物館で拝観したことがありますが、千手と盧舎那仏は初めてです。

このほかにも四天王像や梵天・帝釈天像もすべて奈良時代造立。もちろんすべて国宝指定されております。

金堂の後方には講堂。こちらの建物は平城宮の東朝集殿を移築改造したものです。朝集殿とは平たく言えば待合室のこと。

奈良朝時代に朝廷に出仕する官吏たちが出勤時に御門が開くまでの間の待機所で、朝集殿時代は壁のない吹きさらしの

建物だったそうです。講堂内に立ってはるか1300年前の空気を感じるのもいいかもですね。

この他にも境内には奈良時代に建てられた経蔵と宝蔵、鎌倉時代に建てられた礼堂と東室、鼓楼(舎利殿とも)がある。

左が宝蔵で右が経蔵。経蔵がやや小さいがともに奈良時代の校倉である。

礼堂、棟続きで通路を挟んで東室。礼堂には蔀戸がはめこまれている。

鼓楼と礼堂と宝蔵

金堂前の水盤は本庄因幡守資宗(桂昌院の弟)の寄進 かつての戒壇院。今は石段のみが残る。

御影堂の建物は南都にあった一乗院門跡の宸殿で重文だが拝観はできない。玄関のみ外から見ることができる。

御影堂との並びにある本坊や鑑真和上御廟道の鄙びた感じの土壁がこれまたいい雰囲気。

このあと、南都に入って今年最初の西国参りで第9番の南円堂にお参りし、さらに春日大社にも詣でて最後は橿原へ。

そして橿原神宮参拝。家の神棚に奉祀する御神札をいただいて、今回の奈良初詣はおわりました。