2017年10月15日、塩屋柏台自治会館で「神戸市内の遺跡調査で分かった神戸の歴史」

というテーマで講演があった。講師は神戸市教育委員会の

中村大介氏。

主催は塩屋柏台パールクラブ。

記憶が残っている間に要旨を纏めておきます。

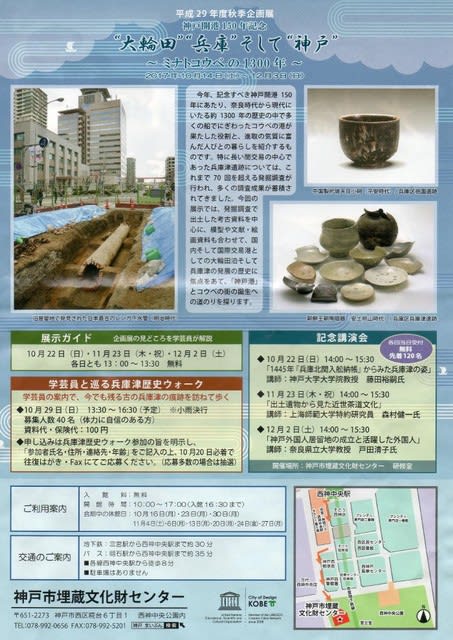

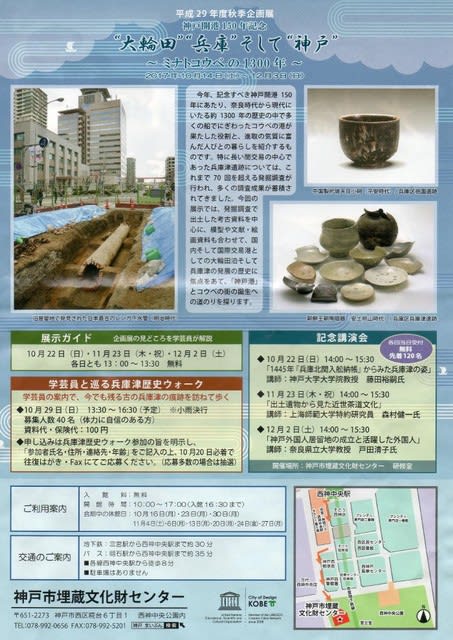

1.神戸市埋蔵文化財センターの企画展の紹介

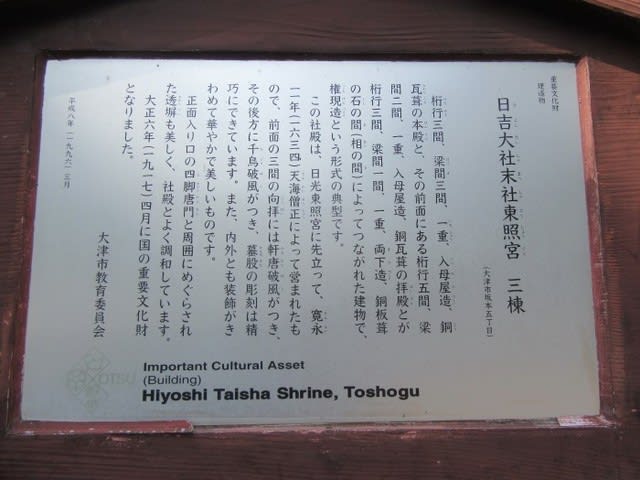

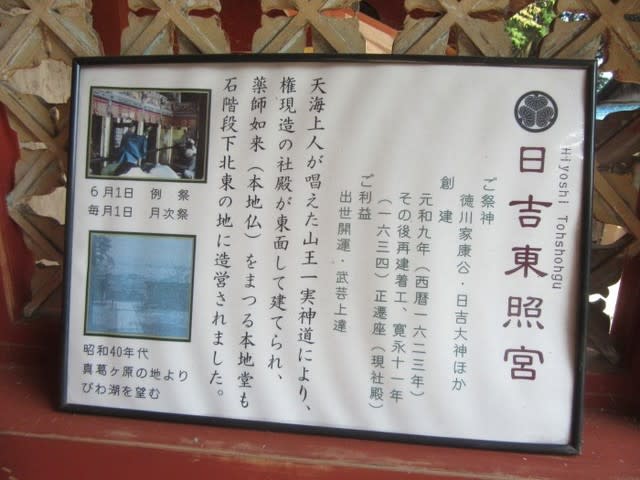

上の2枚の写真は神戸市埋蔵文化財センターの秋季企画展のリーフレット

昨日(2017-10-14)から開催されています。

2.歴史にかかる学問分野

文献史学

考古学

民俗学

地理学 etc

中村大介氏が考古学の中でも保存科学の分野を専門とされています。

3.考古学における科学分野の手法導入

化学: 絵画の顔料種 化学反応など

分析科学: 機器分析(MS、NMR、GC、LC、蛍光X線マイクロアナライザー、IR、UV他)

顕微鏡分析(電子顕微鏡、蛍光顕微鏡、偏向顕微鏡他)

放射線科学:放射性同位元素の分析 (年代測定、骨の分析など)

生物学:葉の化石の分析、木材種の同定、年輪解析(気候変動分析)、紙の分析

植物種子の分析、プラントオパールの分析

地質学:岩石の同定(石器の分析)、土器の分析、地層の知識

天文学:星座の知識、天文現象の理解

地球科学:海、山、川、平野、火山、大陸移動など

骨学:骨の骨格の知識、骨の組成分析

自然災害防止:過去の災害の知識と同時に当時の防止技術水準

航空測量学:空から機器を使用した測量で古墳の新規発見や詳細分析

コンピューター学:シュミレーション、3Dプリンター、推計値の測定

金属学:銅の組成分析、鉄器の組成分析

食品学:食料の分析

医学:病変の理解

4.神戸の遺跡分布

神戸市にいくつ位の遺跡があるか? 約1,000箇所と説明

神戸市教育委員会から平成21年3月に「神戸市埋蔵文化財分布図」が発刊

そこには各区ごとに名前と位置が示されています。

中村大介氏は神戸市の遺跡分布を3箇所に大別(六甲山南麓、明石川流域、北区)

5.塩屋周辺の遺跡

塩屋には遺跡なし。近隣地区には日向遺跡、五色塚古墳、境川遺跡、鉢伏山遺跡

6.旧石器時代の神戸の遺跡

中村大介氏からは旧石器時代の遺跡は少なくあまり言及されなかったので、

私なりに纏めてみます。

旧石器時代(先土器時代)は1万2千年前から約8万年前の時代でナウマンゾウや

ヘラジカ、オオツノジカ等の大型の動物を追って狩猟生活をしていた。

ナイフ形石器や尖頭器をつけた石槍あるいは細石刃を使用した石槍、石銛など

が狩猟に使われた。

日本の人口は8,000年前の縄文早期で約2万人と言われているが旧石器時代では

寒冷期が長かったので1万人以下であろうと推測する。

日常生活は10人前後の小集団で生活しており、住居は移動に便利なテント式小屋

や洞穴や岩陰での夜営生活であったと考えられています。

神戸市における旧石器時代の遺跡を列記する

-北区の神出町の遺跡

-垂水区の大歳山遺跡

-垂水区東石ケ谷遺跡

-垂水区境川遺跡

-垂水区鉢伏山遺跡

-灘区の滝の奥遺跡

-兵庫区会下山遺跡

上記の遺跡の数から現在の神戸市域の人口は100人程度か?

以前に「神戸の旧石器時代」をテーマに書いた小生のブログにリンクしておきます。

古代の神戸 その1 旧石器時代 神戸市埋蔵文化財センターの展示から

7.縄文人を襲った災害の爪痕

垂水区の日向遺跡における縄文人の足跡やさざなみをパワーポイントの写真で説明

7,300年前、鬼界カルデラの海底火山の爆発により垂水地区においても50~60cm

の火山灰が堆積した層として明確に確認できるのは10cm程度。

鬼界アカホヤテフラ(K-Ah)と呼ばれる火山灰層で地下を掘っていった時の時代鑑定に

用いられています(7,300年前)

姶良テフラ(Tn):2.2~2.5万年前

阿多テフラ:9~11万年前

阿蘇テフラ:7~9万年前

日向遺跡の発掘調査の詳細について小生のブログで纏めています

垂水日向遺跡

4,000~5,000年前縄文中期に起きた縄文海進(海面が5~6m上昇)の説明

生田遺跡の土偶

雲井遺跡の炉跡、集石遺構

縄文時代の神戸の遺跡について下記の小生のブログで纏めています。

古代の神戸 その2 縄文時代 神戸市埋蔵文化財センターの展示から

8.稲作を受容した神戸の弥生時代

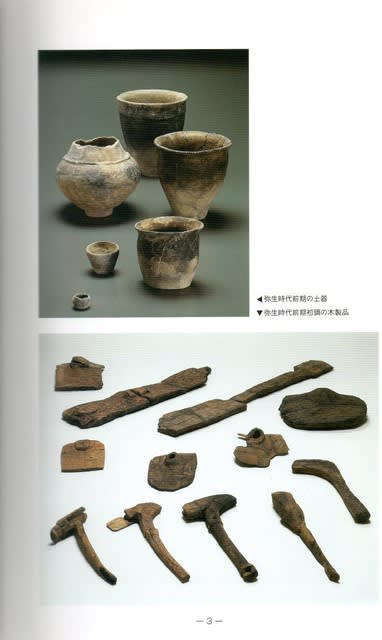

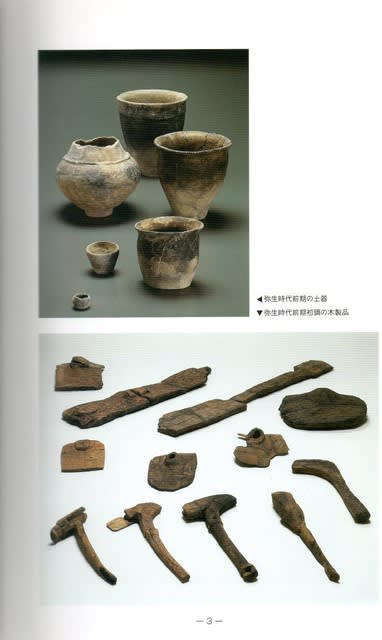

1)東灘区 本山遺跡:弥生時代前期初頭の土器と木製品(下の写真)

出典:神戸市教育委員会 発掘調査速報 地下に眠る神戸の歴史展Ⅵ (1998)

土器の上半分が黒くなっています。これらを炭素の放射線同位法で年代測定

BC695-540、BC670-480、BC785-505などの測定結果が得られた

石包丁についての説明

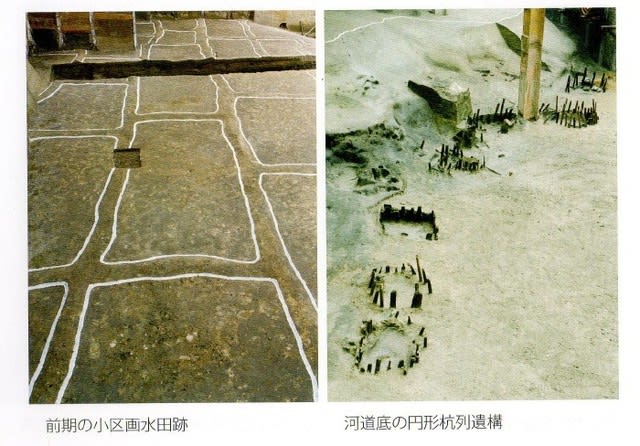

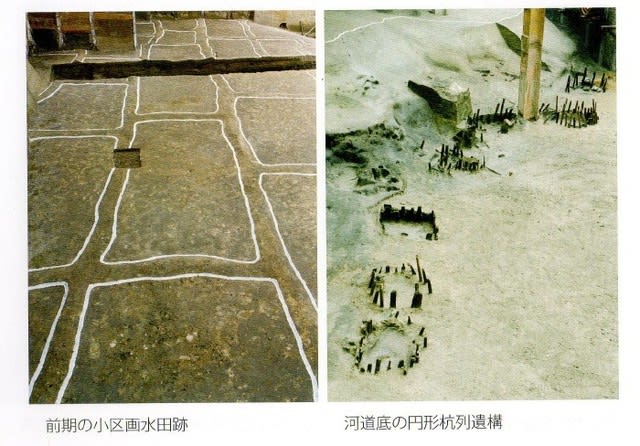

2)須磨区 戎町遺跡

近畿最古級の水田跡を発見

上の写真は戎遺跡における水田跡の遺構と木製品の貯蔵施設と考えられる円形杭列遺構

出典:神戸市教育委員会 神戸の弥生遺跡(2016)Page18

水田は平均4㎡(3.2~9.3㎡)

イネのプラントオパール分析 10アール当たり 0.29tの稲籾 100Kgのコメを収穫

注)プラント‐オパール(plant opal) 土中に見られる植物に由来する珪酸体

プラントオパールの有無や多少が過去の植生を推定する手がかりになる

神戸市の弥生時代遺跡については下記のブログで纏めています。

古代の神戸 その3 弥生時代 神戸市埋蔵文化財センターの展示から

9.ヤマト王権と古代神戸の首長

1)灘区 西求女塚古墳

神戸最古(3世紀中頃)の前方後方墳に副葬された品

鏡の出土12枚中7枚が三角縁神獣鏡 三角縁神獣鏡は卑弥呼の時代、三国割拠時代の

中国から1回につき100枚程度日本に持ち帰った

いままでに日本で発掘された三角縁神獣鏡は約500個

発掘された土器の中に山陰系土器が含まれている(交流の証拠)

六甲山南麓東部の首長墓

ヤマト王権と深い関係にあった首長であった

西求女塚古墳については下記のブログを作製しています。

西求女塚古墳(求女塚西公園)訪問記 on 2011-4-30

古代の神戸 その4 古墳時代(完) 神戸市埋蔵文化財センターの展示から

西求女塚古墳から出土の青銅鏡を拾った小学生の宝物、国内最古級の重文

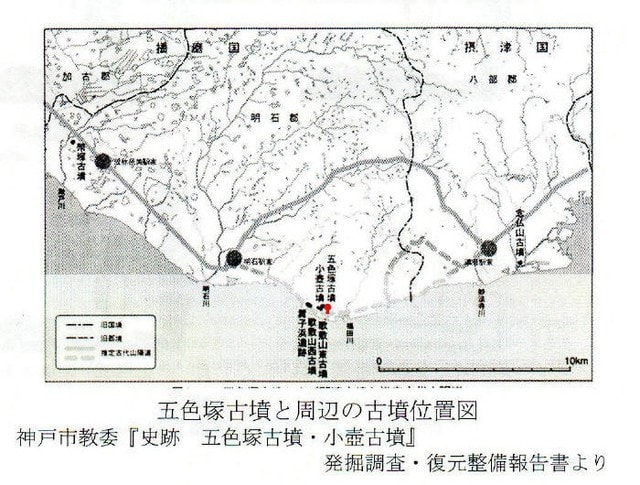

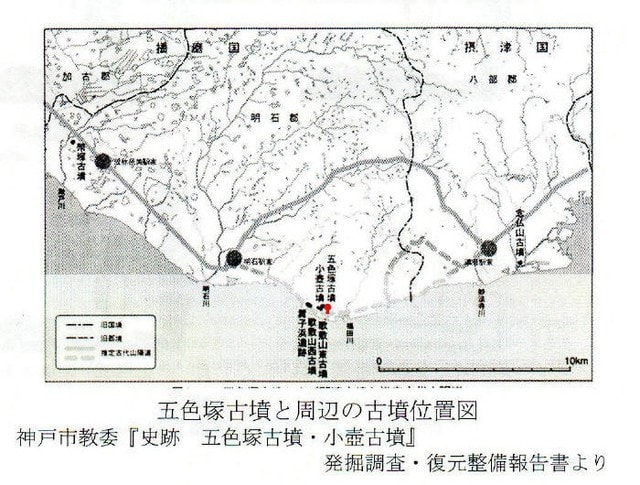

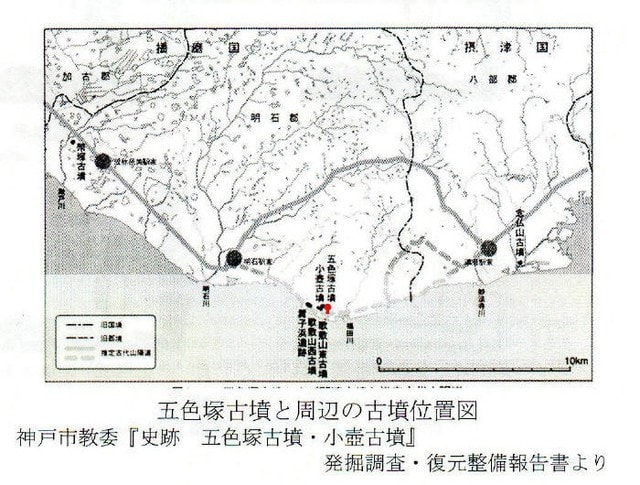

2)垂水区 五色塚古墳

五色塚古墳は3段構築の前方後円墳で、全長194m、高さは前方部で11.5m、

後円部で18mである。

(上段の長さは約150m中段の長さは約170m下段の長さは約194m)

後円部の直径は墳頂で約30m、段部で約72m中段で約100m、下段で約125mである。

兵庫県下で最大の古墳である。築造年代は4世紀末と推定されています。

被葬者は地方の豪族と推定されています。

斜面には葺石(ふきいし)が葺かれその数は223万個 重量にして2,784トンあります。

葺石は下段のほうは地元の古墳周辺から集められた小石で上段部になると大きなものだと

直径30cmくらいにもなり淡路島から運ばれてきたと推定されています。

さらに出土した埴輪は総数2,200本と推定されています。

但し、昭和40年(1965)~昭和49年(1974)の発掘調査で取り上げられてたのは600本で

600本のうち約半数を2002年から2004年にかけて接合復元。その結果円筒埴輪、

朝顔形埴輪48本を復元。これらは2010年度に国の重要文化財に指定

五色塚古墳の西側には直径60メートルの円形の「小壷(こつぼ)古墳」があります。

上の写真は五色塚古墳を中心とした階層構成型の古墳群と位置を示した地図

階層構成型古墳群を例えるなら、五色塚古墳が王様で、小壺古墳は大臣、

小さな円墳が上級役人、そして埴輪棺が下級役人のような感じです。

上記の図に記載されている念仏山古墳について喜谷美宣氏は五色塚古墳と同じ規模の

約200mの前方後円墳であろうと推定されています。

五色塚古墳と同じ規格の埴輪が東へ10Kmの念仏山古墳、隣接する小壺古墳(70mφの円墳)

西へ800mの歌敷山東古墳(25mφの円墳)、歌敷山西古墳(20mφの円墳)、西に900mの

舞子浜円筒棺群(円筒埴輪を棺に使用)、西に16Kmの明石市幣塚古墳(34mφの円墳)

から出土しています。

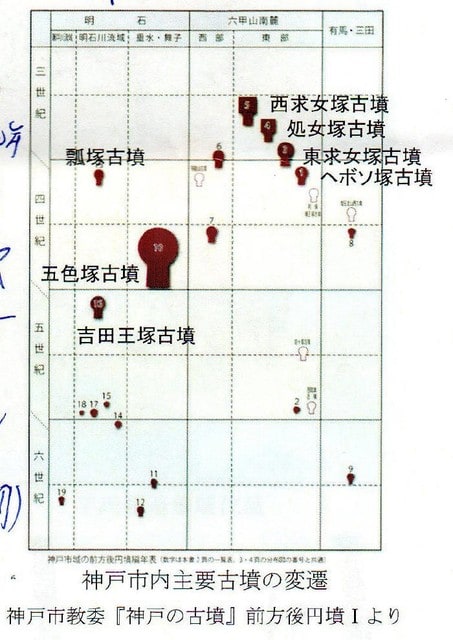

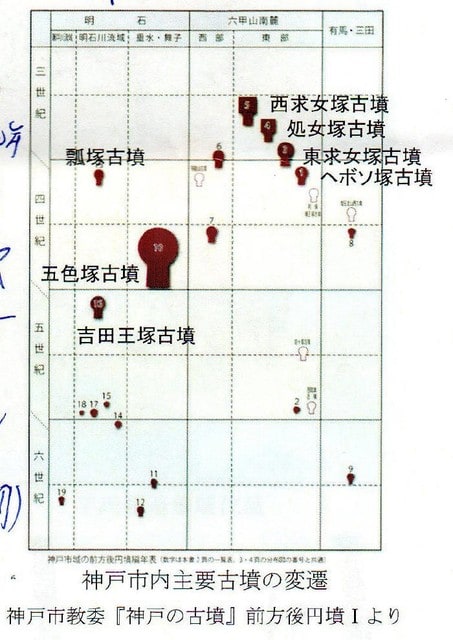

上の写真は神戸市域の前方後円墳の編年を纏めた表です、

明石エリアで五色塚古墳より前の時代にに白水瓢塚古墳が造成、後の時代に

吉田王塚古墳が造成(両者ともに前方後円墳)

五色塚古墳は奈良県にある佐紀陵山(さきみささぎやま)古墳(全長208m、高さ約20m)と

墳形が似ています。埴輪においてもその関係性が指摘されておりヤマト王権と深い関係に

あると考えられています。

五色塚古墳に関する小生のブログ:

五色塚古墳、小壷古墳と第7回れんげまつり on 2011-4-17

五色塚古墳 小壺古墳

五色塚古墳 in 2009-2-11

10.古代地方官衙(かんが)の痕跡

東灘区 深江北町遺跡

2013年4月10日 神戸市教育委員会は2011年5月~2012年8月に発掘調査

(阪神電鉄の高架化事業に伴ない実施)した深江北町遺跡から

東大寺大仏建立に関わる寄付活動を記した木簡2片が見つかったと発表した。

寄進の裏付けになり得る資料が見つかったのは、全国で初めてという。

深江北町遺跡が山陽道の葦屋駅家に関連する遺跡であることがほぼ確実になった。

また、「大垣」「大垣官」などの墨書土器は駅家の機構や構造を考える手がかりに

なる可能性があり注目される。

神戸新聞では4月11日の朝刊1面で取り上げています。(上に添付)

この内容については小生もブログを書いています。

深江北町遺跡から東大寺大仏建立に関わる寄付活動を記した木簡が見つかる

講演者の中村大介氏は寄進の時の様子をイラストにされていますので添付しておきます。

古代山陽道は、7世紀における唯一の大路であり、駅家の設置は30里(16Km)毎に

一駅が原則であった。

下の写真は神戸市周辺の公道と駅屋に関するもの(再掲)

吉田郷土館に明石郡衙の模型と絵の展示がありましたので写真で

紹介します。

群衙についてWikipediaによる解説を引用させていただきます。

「郡衙(ぐんが)は、日本の古代律令制度の下で、郡の官人(郡司)が政務を

執った役所である。国府や駅とともに地方における官衙施設で、

郡家(ぐうけ・ぐんげ・こおげ)・郡院(ぐんいん)ともいう。

また、中国の古制に倣って郡治(ぐんち)とも呼ばれた。

701年に評が郡とされる以前は、評衙(ひょうが)と呼ばれていた。」

中村大介氏は郡衙の建物について文献より白壁、瓦葺であったと説明

(イラストも例示)

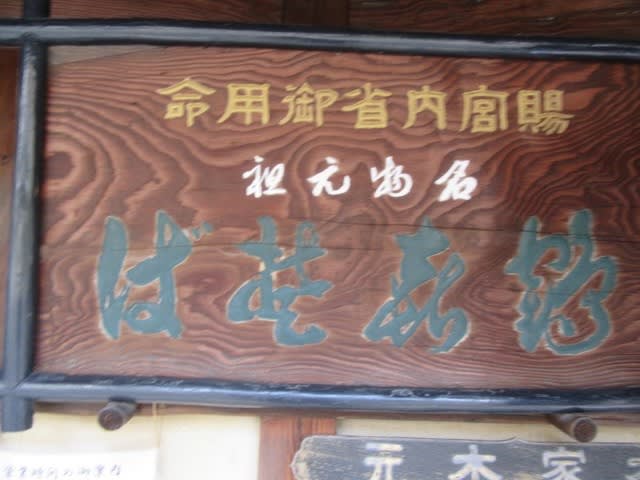

11.平氏繁栄の跡

1)兵庫区 祇園遺跡

宇治川の河口の位置、旧湊川の位置それらの分水嶺にあたる有馬街道の周辺に

平安時代後期(1170-1184年頃)までの間に福原庄という荘園が存在し平家の

有力武将の屋敷は有馬街道の周辺に建てられました。

祇園遺跡からは邸宅の庭園跡、京都産の瓦、かわらけ、玳玻(たいひ)天目小碗、

建物跡、烏帽子、宋銭などが出土しています。

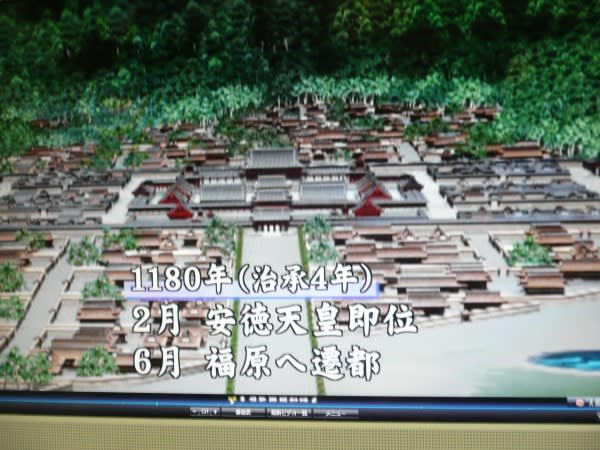

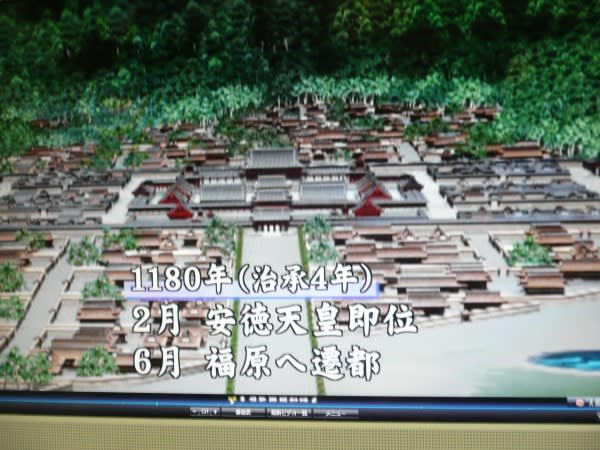

福原遷都は治承4年(1180)6月3日前日に京都を出発した後白河上皇

高倉上皇、安徳天皇、平清盛、平知章他平氏の武将などが福原に到着し

和田京(大輪田の泊)を中心とした遷都計画のプランが作成されましたが

9月に源頼朝、木曾義仲の挙兵などもあり挫折し、同年の11月23日に

天皇、上皇らは京の都に帰還することになります。

約5か月余の期間、神戸が日本の首都でありました。

上の写真はNHKの番組(平成24年(2012)6月21日(木)20時放送)の

新・兵庫史を歩く 第22回 KOBE発 清盛の平安へ 神戸市中央区、兵庫区より

福原の平家の武家達の舘を再現したもの。

講演では平野の祇園遺跡の庭園跡に残された酒宴で棄てられた「かわらけ」の

写真を説明されました。

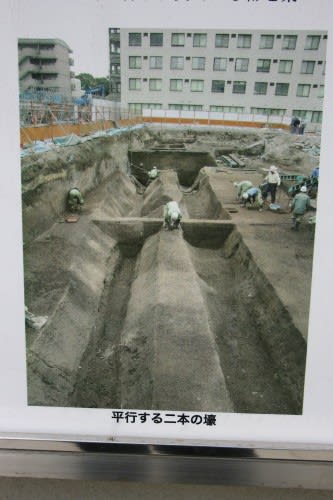

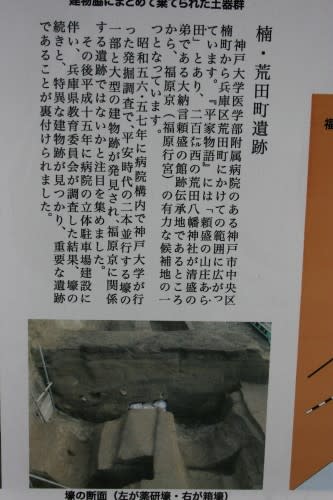

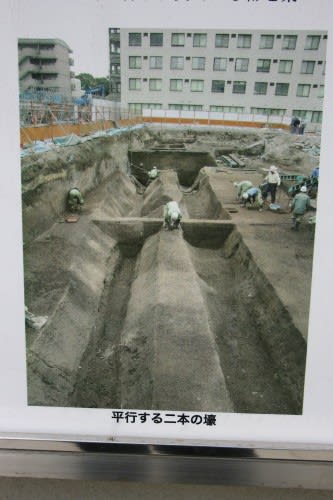

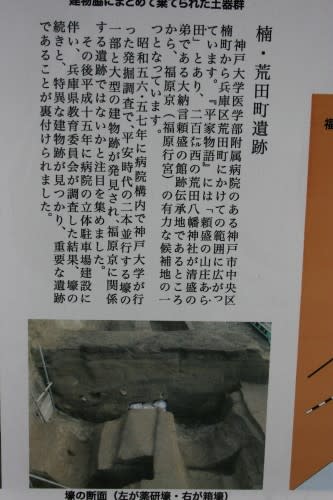

2)兵庫区 楠・荒田町遺跡

うえの写真は二重の壕の遺跡で東西39m断面がV字になった薬研壕(やげんぼり)と

呼ばれる形で、南側の壕はU字状の箱壕となっています。壕からは12世紀後半の土師器皿や

中国(当時は宋)から輸入された青磁器、白磁器も見つかっています。

壕は防御壕の説もありますが平家の有力武将の屋敷壕である説が有力である。

特異な建物跡も見つかった。

現在立体駐車場の地下に遺構は埋め戻され保存されています。

上の写真は現地(神戸大医学部付属病院の駐車場)の説明板と壕の断面の拡大写真

12.地下から現れた幻の兵庫城

兵庫区 兵庫津遺跡

大規模調査で兵庫城の堀の変遷が明らかになりました。(下に添付)

兵庫城は戦国時代の天正8(1580)年、織田信長の家臣、池田恒興が

兵庫津内に築城。兵庫城は荒木村重の花熊城を解体し、その用材を用いた

との記録がある(『花熊落城記』1732年)。

その後、天正11年(1583) 池田恒興の美濃へ転封に伴い兵庫と尼崎が

三好(豊臣)秀次に与えられる。さらに天正13年(1585) 羽柴秀吉の

直轄領となる。片桐且元が代官となり、「片桐陣屋」と呼ばれる。

元和3(1617)年、尼崎藩領の「兵庫陣屋」となり、明和6(1769)年、

江戸幕府直轄領の「勤番所」となった。

兵庫津遺跡に関する小生のブログ:

イオンスタイル神戸南における地域密着の掲示及び展示

神戸市埋蔵文化財センター夏季企画展「こうべ発掘ニュース 最新号」 on 2016-7-23

兵庫津遺跡第62次調査 2015-3-28現地説明会 兵庫城 天守台跡発見

兵庫津遺跡第62次調査 現地説明会 on 2014-6-28