2018年11月17日、久しぶりに再度山 大龍寺を訪問しましたので写真紹介します。

土曜日ということもあり多くのハイカーや参拝者がおられました。

再度山 大龍寺(たいりゅうじ)の基本情報

住所:神戸市中央区神戸港地方字再度山1-3 TEL:078-341-3482

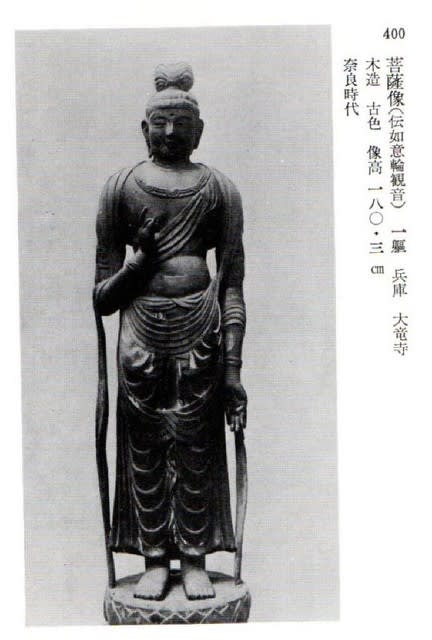

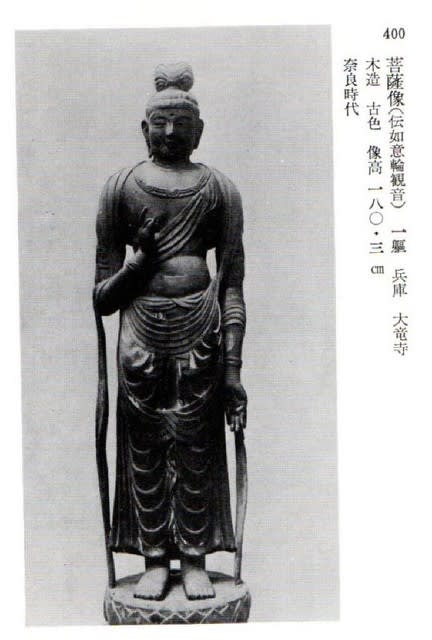

宗派:東寺真言宗別格本山 御本尊:伝如意輪観音菩薩立像(重文) 山号:再度山

創建:(伝)神護景雲2年(768)称徳天皇勅願 BY 和気清麻呂 中興:善妙上人

公式サイト:http://www.tairyuji.com/p01.html

Goo地図を添付しておきます。

歴史

Wikipediaより大龍寺の歴史の記述を引用させていただきます。

寺伝によれば、神護景雲2年(768年)、和気清麻呂によって再度山(摩尼山)山頂近くの

南斜面に開かれたとされる。山号は空海が大輪田泊から唐に渡る直前と帰国直後の2度、

当寺に参詣したことに由来するという。奥の院には空海作と伝わる「亀の岩」があり、

空海が登山した道は大師道と呼ばれ、空海の修行地である現在の再度山公園には

修法ヶ原の地名が残る。

14世紀前半は赤松則村の多々部城の構成要素であったために度々戦火を受け衰亡したが、

観応年間(1350年〜1352年)、善妙上人による中興が行われ、堂宇が再建される。

現在の伽藍は江戸時代初期以降に再興されたものである。

森林に映える朱塗りの大きな山門はランドマークになっており六甲全山のハイキングコース

などにも取り入れられることがあるため、登山家もたびたびおとずれる。

和気清麻呂と大龍寺の伝説として称徳天皇の命を受け、寺塔建立の霊地を探していた

和気清麻呂が僧道鏡の刺客に襲われたとき、蛇に姿を変えたご本尊聖如意輪観世音菩薩

に命を救われ、伽藍を建立したときに「大龍寺」と名付けたと伝えられています。

和気清麻呂に関しては岡山県に顕彰碑があり過去にブログ記事を書いていますので

リンクしておきます。

和気清麻呂顕彰碑 on 2012-7-18

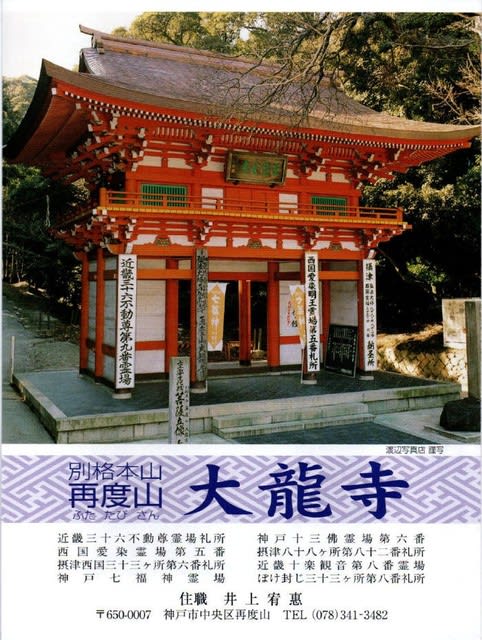

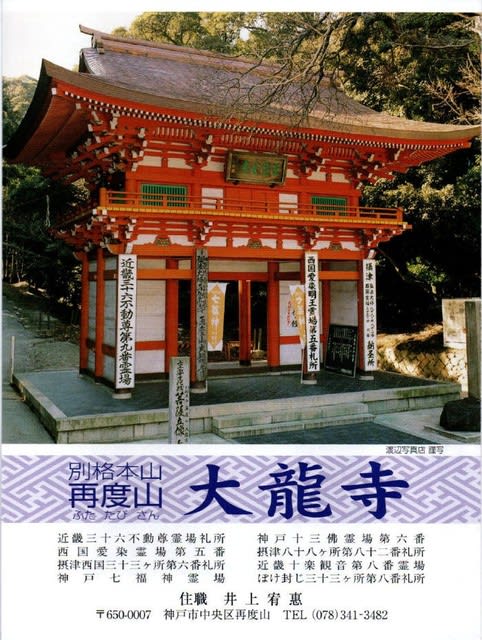

山門(赤門)

上の写真は再度山ドライブウェイから見て、どっしりと落ち着いた外観の再度山

大龍寺の山門(赤門)である。

山門の前には右手より別格本山再度山大龍寺、摂津弘法大師88箇所82番納経所、

西国愛染明王霊場第5番札所、和気清麻呂建立弘法大師再修業再度山大龍寺、

近畿36坊不動尊第9番霊場、重要文化財菩薩立像などの文字が見えます。

上の写真は大龍寺のリーフレットの表紙の山門で上記の霊場できさいされていない

神戸十三仏第6番、神戸七福神霊場、摂津西国三十三箇所第6番札所、

近畿十楽観音第8番霊場、ぼけ封じ三十三ケ所第8番札所が記載されています。

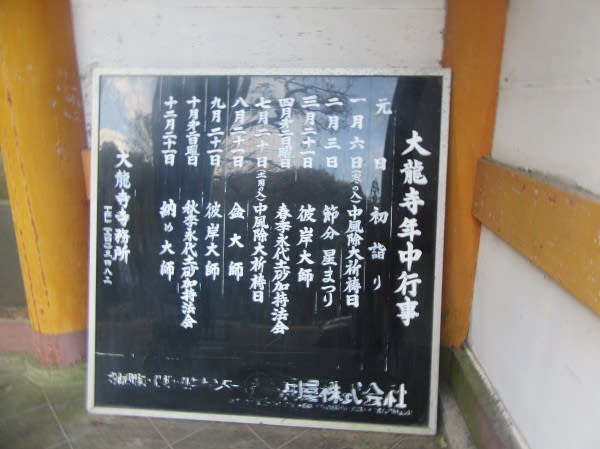

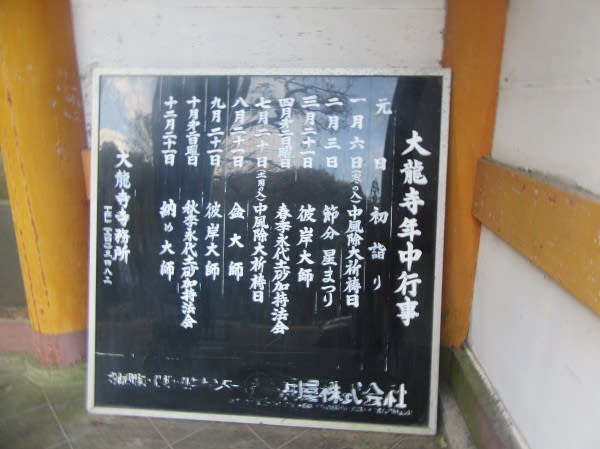

山門に年中行事が書かれたボードが置かれていましたので添付しておきます。

同時にリーフレットに書かれた年中行事も添付(下の2枚の写真)

下の写真は山門の右手の六地蔵で、やさしい顔立ちが印象的でした。

仁王門

上の2枚の写真は仁王門の近景と遠景

上の2枚の写真は仁王像

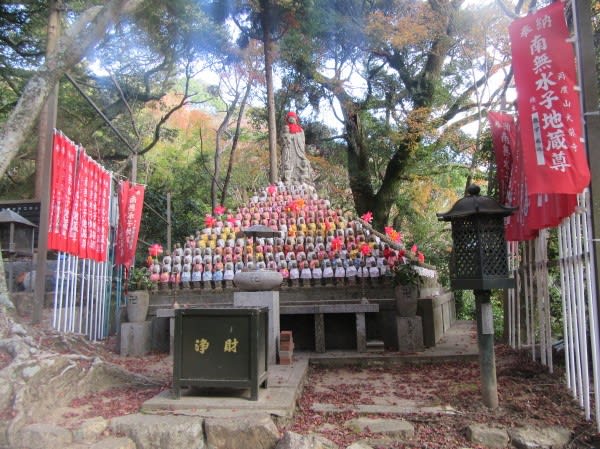

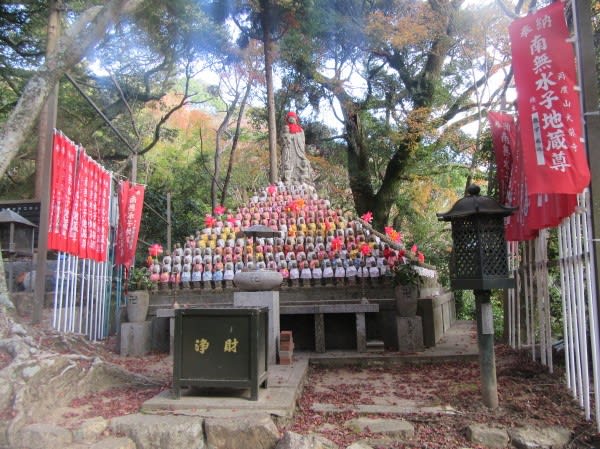

上の写真は仁王門手前右手の水子地蔵尊

上の2枚の写真は毎日登山に参加されている方々の記録が記載されたボードと

「登山は健康乃基本」と書かれた石碑(開館落慶記念 晴 嵐 書)

同じく仁王門手前右手にあります。

上の写真は「法界萬霊」と書かれた石碑

同じく仁王門手前右手にあります。

上の写真は仁王門の手前(境内側)から観た仁王門と手水舎です。

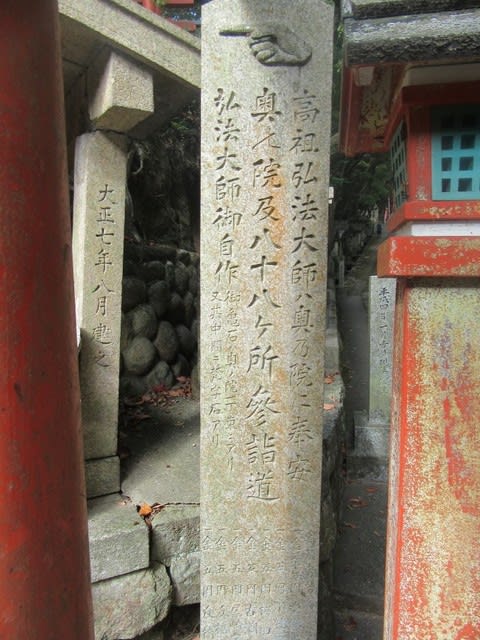

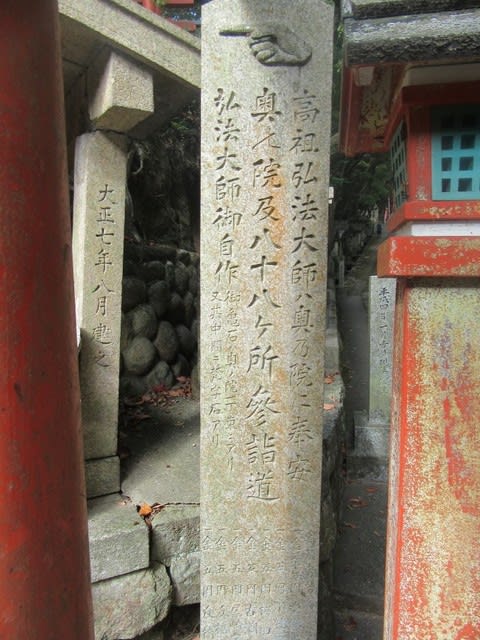

大師道

上の3枚の写真は奥の院に続く大師道の入口部分の八十八所巡り第一番札所の石像と

案内の石碑

上の写真は大師道の最後の方の札所

上の写真は権倉稲荷大明神の扁額がかかった鳥居でこちらから大師道に行けます

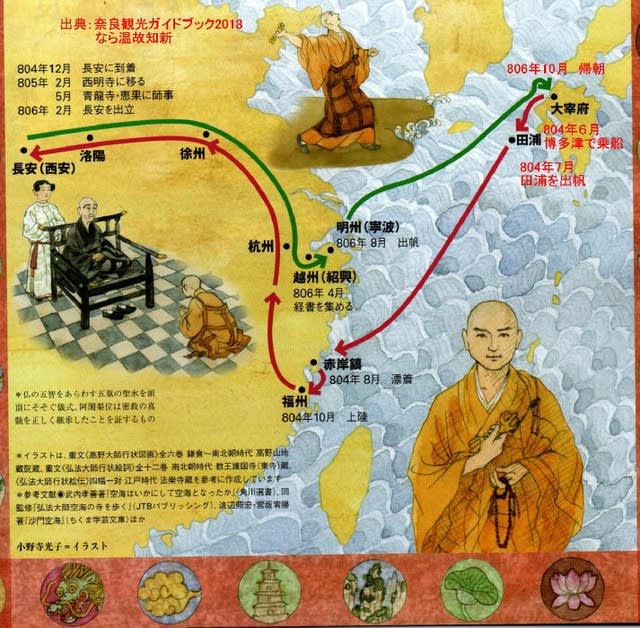

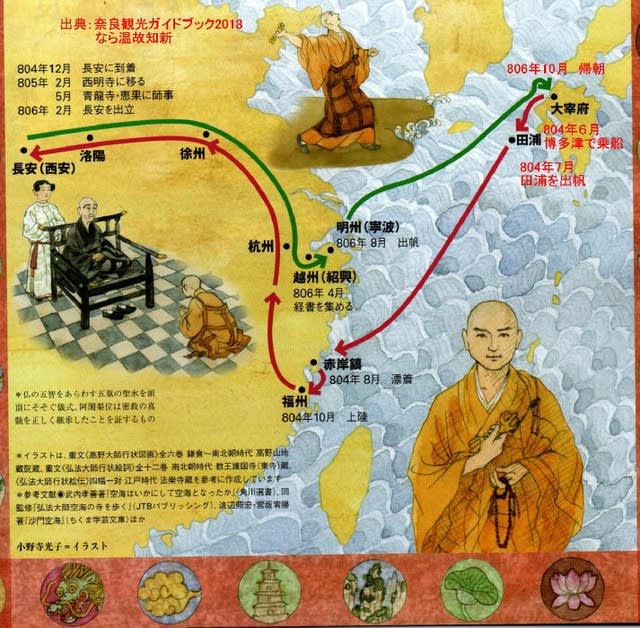

上の写真は弘法大師空海が31歳入唐した804年から帰朝した806年の経路と

主な出来事を纏めたものです。

出典:奈良観光ガイドブック2018 なら温故知新 空海壮大なる旅路

本堂

上の2枚の写真が本堂です。

また、今回は拝観していませんが奥の院には大師堂があります。

以下、大龍寺の公式サイトからの引用です。

天授元年(1375)、後円融上皇が中風にかゝられた折、善妙上人が本尊に七日間の祈願を

されますと霊験たちまち現われ、さしもの重い病いもご平癒になったので、宸翰、宝器を

当寺に賜り本尊に深く帰依されたのであります。

このことが広く世間に伝わり(中風除け加持ご祈祷の寺)として有名となり、以来、代々の

住職がこの秘法を受け継いでおります。

上の写真は本堂前の奉納燈籠です。礎石の周りの石像は愛嬌があって面白い

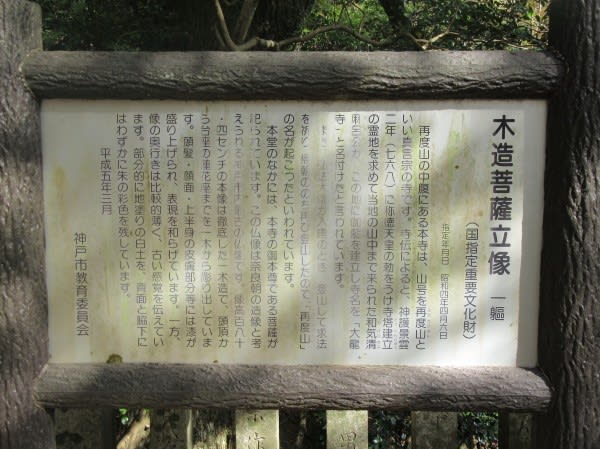

御本尊菩薩立像

出典:毎日新聞社編 重要文化財 彫刻Ⅲ Page93

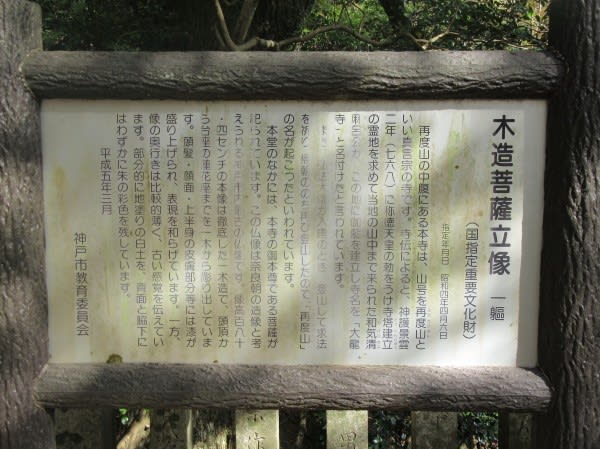

上の写真は現地説明板

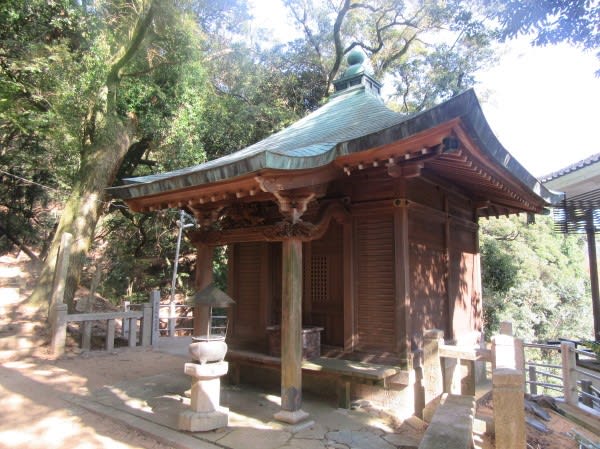

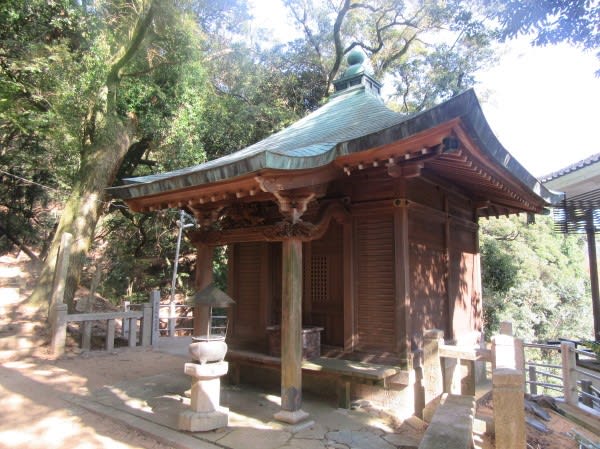

毘沙門堂

毘沙門天の他に大黒天、弁財天が祀られているようです。

護摩堂

不動明王が祀られています。護摩炊きをするお堂

諸天堂

権倉稲荷大明神

鐘楼

霊明殿

社務所も兼ねています。

北向地蔵尊

境内全体遠景

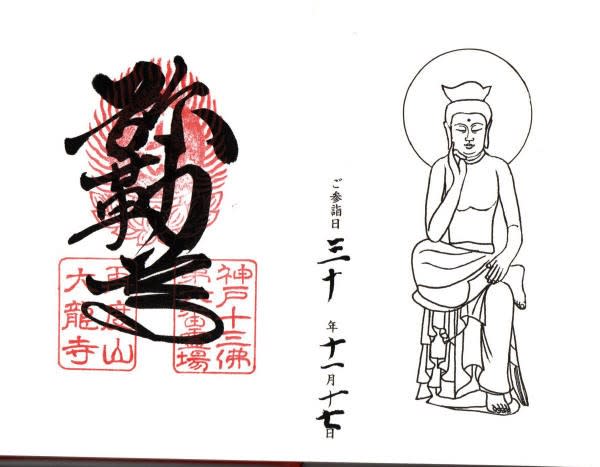

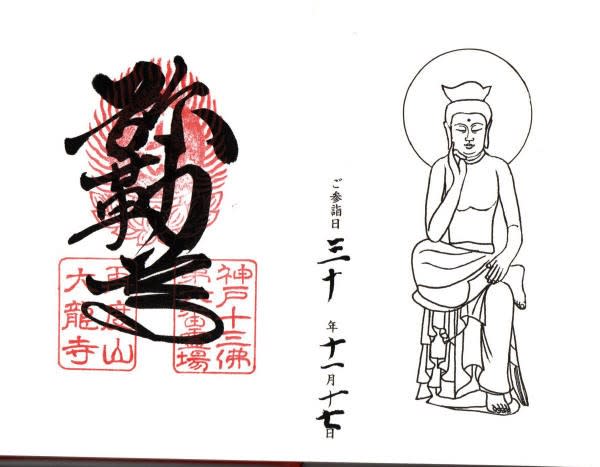

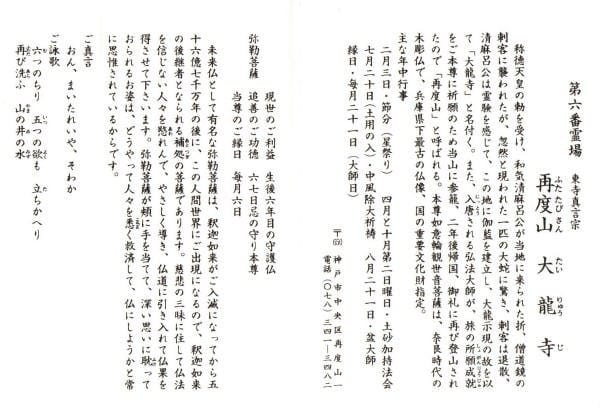

神戸十三仏第6番霊場

神戸13仏観音霊場は今までに全部のお寺を拝観済みであるが朱印状に関してはまだまだ

未完の状態である今回の訪問で朱印状を頂いたので記念の為添付しておきます。

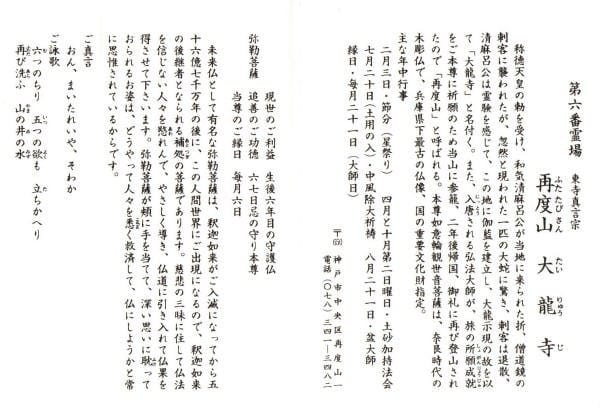

また御朱印帳に記載の解説文も併せて添付しました。(下の2枚の写真)

過去に小生のBlogで紹介した記事にリンクしておきます。

第1番 不動明王 転法輪寺(てんぽうりんじ) 山号:龍華山

神戸市垂水区名谷町 2089

第2番 釈迦如来 天上寺(てんじょうじ) 山号:摩耶山

神戸市灘区摩耶山町 2-2

第3番 文殊菩薩 如意寺(にょいじ) 山号:比金山

神戸市西区櫨谷町谷口 259

第4番 普賢菩薩 太山寺(たいさんじ) 山号:三身山

神戸市西区伊川谷町前階 224

第5番 地蔵菩薩 性海寺(しょうかいじ) 山号:高和山

神戸市西区押部谷町高和 1318

第6番 弥勒菩薩 大龍寺( たいりゅうじ) 山号:再度山

神戸市中央区神戸港地方字再度山1-3

第7番 薬師如来 石峯寺(しゃくぶじ) 山号:岩嶺山

神戸市北区淡河町神影 110-1

第8番 観音菩薩 能福寺(のうふくじ) 山号:寶積山

神戸市兵庫区北逆瀬川町 1-39

第9番 勢至菩薩 念佛寺(ねんぶつじ) 山号:摂取山

神戸市北区有馬町 1641

第10番 阿弥陀如来 多聞寺(たもんじ) 山号:吉祥山

神戸市垂水区多聞台 2-2-75

第11番 阿閦如来 須磨寺(すまでら) 山号:上野山

神戸市須磨区須磨寺町 4-6-8

第12番 大日如来 無動寺(むどうじ) 山号:若王山

神戸市北区山田町福地字新池 100

第13番 虚空蔵菩薩 鏑射寺(かぶらいじ) 山号:独古山

神戸市北区道場町生野 1078-1

神戸十三佛の関連サイト:http://www.tairyuji.com/p04-6kobe13.html

神戸七福神

大龍寺は神戸七福神の大黒天を祀っています。

過去に神戸七福神について小生のブログで纏めていますのでリンクしておきます。

https://blog.goo.ne.jp/chiku39/e/c83ccb8a430d738c636ec73847abf2e9

上の写真は境内の大黒天石像

ぼけ封じ近畿十楽観音第8番霊場

上の写真はぼけ封じの霊場看板

ぼけ封じ三十三ケ所第8番札所の観音像

不十分な内容ですがこの辺でアップします。

土曜日ということもあり多くのハイカーや参拝者がおられました。

再度山 大龍寺(たいりゅうじ)の基本情報

住所:神戸市中央区神戸港地方字再度山1-3 TEL:078-341-3482

宗派:東寺真言宗別格本山 御本尊:伝如意輪観音菩薩立像(重文) 山号:再度山

創建:(伝)神護景雲2年(768)称徳天皇勅願 BY 和気清麻呂 中興:善妙上人

公式サイト:http://www.tairyuji.com/p01.html

Goo地図を添付しておきます。

歴史

Wikipediaより大龍寺の歴史の記述を引用させていただきます。

寺伝によれば、神護景雲2年(768年)、和気清麻呂によって再度山(摩尼山)山頂近くの

南斜面に開かれたとされる。山号は空海が大輪田泊から唐に渡る直前と帰国直後の2度、

当寺に参詣したことに由来するという。奥の院には空海作と伝わる「亀の岩」があり、

空海が登山した道は大師道と呼ばれ、空海の修行地である現在の再度山公園には

修法ヶ原の地名が残る。

14世紀前半は赤松則村の多々部城の構成要素であったために度々戦火を受け衰亡したが、

観応年間(1350年〜1352年)、善妙上人による中興が行われ、堂宇が再建される。

現在の伽藍は江戸時代初期以降に再興されたものである。

森林に映える朱塗りの大きな山門はランドマークになっており六甲全山のハイキングコース

などにも取り入れられることがあるため、登山家もたびたびおとずれる。

和気清麻呂と大龍寺の伝説として称徳天皇の命を受け、寺塔建立の霊地を探していた

和気清麻呂が僧道鏡の刺客に襲われたとき、蛇に姿を変えたご本尊聖如意輪観世音菩薩

に命を救われ、伽藍を建立したときに「大龍寺」と名付けたと伝えられています。

和気清麻呂に関しては岡山県に顕彰碑があり過去にブログ記事を書いていますので

リンクしておきます。

和気清麻呂顕彰碑 on 2012-7-18

山門(赤門)

上の写真は再度山ドライブウェイから見て、どっしりと落ち着いた外観の再度山

大龍寺の山門(赤門)である。

山門の前には右手より別格本山再度山大龍寺、摂津弘法大師88箇所82番納経所、

西国愛染明王霊場第5番札所、和気清麻呂建立弘法大師再修業再度山大龍寺、

近畿36坊不動尊第9番霊場、重要文化財菩薩立像などの文字が見えます。

上の写真は大龍寺のリーフレットの表紙の山門で上記の霊場できさいされていない

神戸十三仏第6番、神戸七福神霊場、摂津西国三十三箇所第6番札所、

近畿十楽観音第8番霊場、ぼけ封じ三十三ケ所第8番札所が記載されています。

山門に年中行事が書かれたボードが置かれていましたので添付しておきます。

同時にリーフレットに書かれた年中行事も添付(下の2枚の写真)

下の写真は山門の右手の六地蔵で、やさしい顔立ちが印象的でした。

仁王門

上の2枚の写真は仁王門の近景と遠景

上の2枚の写真は仁王像

上の写真は仁王門手前右手の水子地蔵尊

上の2枚の写真は毎日登山に参加されている方々の記録が記載されたボードと

「登山は健康乃基本」と書かれた石碑(開館落慶記念 晴 嵐 書)

同じく仁王門手前右手にあります。

上の写真は「法界萬霊」と書かれた石碑

同じく仁王門手前右手にあります。

上の写真は仁王門の手前(境内側)から観た仁王門と手水舎です。

大師道

上の3枚の写真は奥の院に続く大師道の入口部分の八十八所巡り第一番札所の石像と

案内の石碑

上の写真は大師道の最後の方の札所

上の写真は権倉稲荷大明神の扁額がかかった鳥居でこちらから大師道に行けます

上の写真は弘法大師空海が31歳入唐した804年から帰朝した806年の経路と

主な出来事を纏めたものです。

出典:奈良観光ガイドブック2018 なら温故知新 空海壮大なる旅路

本堂

上の2枚の写真が本堂です。

また、今回は拝観していませんが奥の院には大師堂があります。

以下、大龍寺の公式サイトからの引用です。

天授元年(1375)、後円融上皇が中風にかゝられた折、善妙上人が本尊に七日間の祈願を

されますと霊験たちまち現われ、さしもの重い病いもご平癒になったので、宸翰、宝器を

当寺に賜り本尊に深く帰依されたのであります。

このことが広く世間に伝わり(中風除け加持ご祈祷の寺)として有名となり、以来、代々の

住職がこの秘法を受け継いでおります。

上の写真は本堂前の奉納燈籠です。礎石の周りの石像は愛嬌があって面白い

御本尊菩薩立像

出典:毎日新聞社編 重要文化財 彫刻Ⅲ Page93

上の写真は現地説明板

毘沙門堂

毘沙門天の他に大黒天、弁財天が祀られているようです。

護摩堂

不動明王が祀られています。護摩炊きをするお堂

諸天堂

権倉稲荷大明神

鐘楼

霊明殿

社務所も兼ねています。

北向地蔵尊

境内全体遠景

神戸十三仏第6番霊場

神戸13仏観音霊場は今までに全部のお寺を拝観済みであるが朱印状に関してはまだまだ

未完の状態である今回の訪問で朱印状を頂いたので記念の為添付しておきます。

また御朱印帳に記載の解説文も併せて添付しました。(下の2枚の写真)

過去に小生のBlogで紹介した記事にリンクしておきます。

第1番 不動明王 転法輪寺(てんぽうりんじ) 山号:龍華山

神戸市垂水区名谷町 2089

第2番 釈迦如来 天上寺(てんじょうじ) 山号:摩耶山

神戸市灘区摩耶山町 2-2

第3番 文殊菩薩 如意寺(にょいじ) 山号:比金山

神戸市西区櫨谷町谷口 259

第4番 普賢菩薩 太山寺(たいさんじ) 山号:三身山

神戸市西区伊川谷町前階 224

第5番 地蔵菩薩 性海寺(しょうかいじ) 山号:高和山

神戸市西区押部谷町高和 1318

第6番 弥勒菩薩 大龍寺( たいりゅうじ) 山号:再度山

神戸市中央区神戸港地方字再度山1-3

第7番 薬師如来 石峯寺(しゃくぶじ) 山号:岩嶺山

神戸市北区淡河町神影 110-1

第8番 観音菩薩 能福寺(のうふくじ) 山号:寶積山

神戸市兵庫区北逆瀬川町 1-39

第9番 勢至菩薩 念佛寺(ねんぶつじ) 山号:摂取山

神戸市北区有馬町 1641

第10番 阿弥陀如来 多聞寺(たもんじ) 山号:吉祥山

神戸市垂水区多聞台 2-2-75

第11番 阿閦如来 須磨寺(すまでら) 山号:上野山

神戸市須磨区須磨寺町 4-6-8

第12番 大日如来 無動寺(むどうじ) 山号:若王山

神戸市北区山田町福地字新池 100

第13番 虚空蔵菩薩 鏑射寺(かぶらいじ) 山号:独古山

神戸市北区道場町生野 1078-1

神戸十三佛の関連サイト:http://www.tairyuji.com/p04-6kobe13.html

神戸七福神

大龍寺は神戸七福神の大黒天を祀っています。

過去に神戸七福神について小生のブログで纏めていますのでリンクしておきます。

https://blog.goo.ne.jp/chiku39/e/c83ccb8a430d738c636ec73847abf2e9

上の写真は境内の大黒天石像

ぼけ封じ近畿十楽観音第8番霊場

上の写真はぼけ封じの霊場看板

ぼけ封じ三十三ケ所第8番札所の観音像

不十分な内容ですがこの辺でアップします。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます