2020年2月2日、三木市に出かけていました。

午前中に訪問した雲龍寺の境内で見つけた荻原愛信の遺書塚の碑を写真を紹介します。

荻原愛信は華道家元で遠州流挿花の一派の荻原流の創始者です。

上の2枚の写真は華道家元 荻原流の創始者 荻原愛信の遺書塚の碑(顕彰碑)です。

上の写真は右面と正面、下の写真は左面と正面 漢文でびっしりと書かれています。

天明6年(1786)3月24日、荻原愛信の40年忌にあたり弟子の余語仲太是恭が供養塔

兼頌徳碑として撰文し建立したものです。

余語仲太是恭は舘林藩播州領の奉行を勤めた人物で荻原流を広めるために明和年間

(1764-1772)から文政年間(1818-1830)にかけて雲龍寺を道場として三木市の

近隣の人達を入門者として多く受け入れていました。

漢文の撰文より上述以外の要点を記載しておきます。

荻原愛信 生まれは享保元年(1716)武州生まれ 幼号は嘉藤次

没年 延享3年(1746) 葬儀は奥州白河郡花園村の長久寺で行われた

法号は持法院宗得日解居士 子孫は無く1代で途切れる

三木での弟子は三百余り

上の写真は荻原愛信の顕彰碑のある位置を赤字で示しました。

雲龍寺の金毘羅宮と羅漢堂の間に在ります。

せっかくの機会なので雲龍寺の概要案内を添付しておきます。

雲龍寺で最も広く知られているのは豊臣秀吉の三木城攻めで無念の最期を切腹で

果たした別所長春公とその妻(照子夫人)の首塚だと思います。

この首塚については下記のブログで詳しく述べていますのでご参照ください。

別所長治公首塚と由緒碑 in 三木市雲龍寺 on 2020-2-2

毎年1月17日には別所公祥月命日法要が行われます。

雲龍寺の基本情報

住所:三木市上の丸町9−4 TEL:0794-82-0740

宗派:曹洞宗 山号:高源山 御本尊:釈迦如来

創建:天徳2年(957) 開基:良源(天台宗の僧)

Goo地図を添付しておきます。

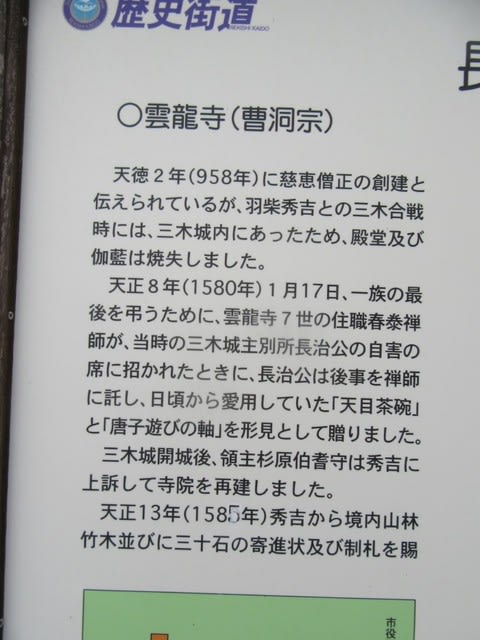

上の写真は現地説明板

上の写真は雲龍寺の境内図

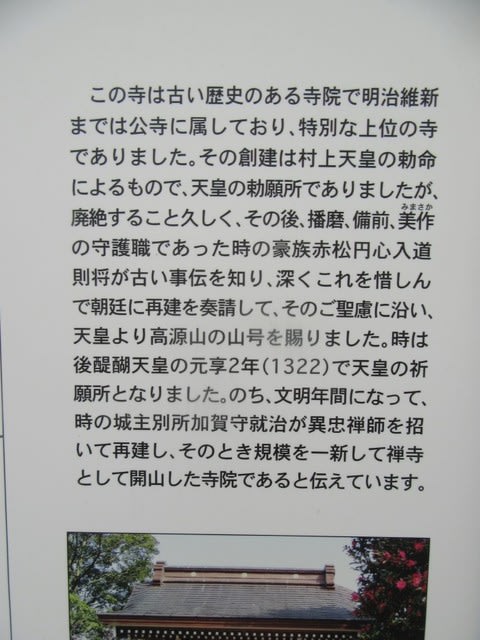

上の写真は雲龍寺の由緒

文章が途中で切れていますので全文を引用しました。

雲龍寺(曹洞宗)

天徳2年(958)に慈恵僧正の創建と伝えられているが、羽柴秀吉との三木合戦時には、

三木城内にあったため、殿堂及び伽藍は焼失しました。天正8年(1580)1月17日、

一族の最後を弔うため、雲龍寺7世の住職春泰禅師が、当時三木城主別所長冶の

自害の席に招かれたときに、長冶公は後事を禅師に託し、日頃から愛用していた

「天目茶碗」と「唐子遊びの軸」を形見として贈りました。

三木城開城後、領主杉原伯耆守は秀吉に上訴して寺院を再建しました。

天正13年(1580)秀吉から境内山林竹林並びに30石の寄進状及び制札を賜り、

以降代々の徳川将軍家より御朱印状を承りました。

秀吉の兵糧攻めにあい、城内の藁まで食べたとの言い伝えにより、当寺では、毎年

1月17日に藁にみたてた”うどん”を食べて当時を偲ぶ会が催されています。

雲龍寺の由緒(補足)

上の写真は雲龍寺の山門

上の写真は改修工事中の本堂

上の写真は鐘楼

上の写真は金毘羅宮

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます