兵庫県道68号川西三田線

久しぶりの県道レポートです。

今回は、私自身が通勤や他所へ行くための通路として頻繁に利用している兵庫県道68号川西三田線を紹介します。

68号線は、川西市の山下町にある国道173号線との分岐を起点として、猪名川町の日生ニュータウンや道の駅いながわを経由して宝塚市の西谷地区を走り、三田市に入ってから千丈寺湖や羽束山の傍を通って、三田市有馬富士公園前交差点にて終点を迎える、全長16㌔ほどの主要地方道です。

また、68号線は、川西市と三田市を繋ぐメイン道路であるとともに、三田市から西谷地域を経由して宝塚市市街地に降りるため、宝塚市から三田、篠山方面へ向かうための重要な抜け道としての価値の高い道路となっています。

ロードバイク乗りにとっても、68号線は利用頻度の高い道路です。

阪神間都市部から三田や猪名川町に行くためのルートは限られていて、国道なら176号線を走って三田市街地に至るルートがありますが、生瀬から名塩にかけてのトラックの往来が激しい細い登り道を走るのは決して快適ではありません。そこで宝塚市からは、十万辻トンネルや長尾山トンネルを経由して、最終的に県道68号線に乗ることが多いと思われます。あるいは、川西能勢口から県道12号線を北上して、道の駅いながわの交差点で左折すると県道68号線に乗るので、そこから三田市に向かって走るというパターンでしょうか。

県道68号川西三田線MAP

今回のレポ―トでは、終点の三田市有馬富士公園前交差点から起点の川西市に向かいます。道路標識を見ると、最近になって付け加えられた

「北摂里山街道」の標識があります。

このMAPでオレンジ色で示されたラインの大部分が県道68号線ですね。

「北摂里山博物館(ほくせつさとやまはくぶつかん)では、魅力(みりょく)ある里山をつなぐ東西ルートを「北摂里山街道(ほくせつさとやまかいどう)」、猪名川流域、武庫川流域を軸とする南北のルートを「猪名川里山街道」「武庫川里山街道」として位置づけ、多くの人々に里山を楽しみながら自由に巡っていただくことを目的としています。」(兵庫県教育委員会)とのこと。

興味のある方はぜひ、この街道を辿ってみてください。

兵庫県道68線の終点となっている有馬富士公園前交差点。ここから東に向かって川西市を目指します。快晴だけど逆行が眩しいですね。交差点を過ぎてすぐに三田市立志手原小学校があり、周辺は住宅地化されているためか、道路も走り易い快走路になっています。

住宅地を過ぎると、林間の軽いアップダウンを上り下りする道を行きます。

兵庫50山にも選ばれている羽束山(標高524㍍)の麓を行きます。羽束山は写真左の丸い山頂の山の方ですよ。羽束山頂には羽束神社があり、室町時代以前は、この地域で盛んであった丹波修験道の霊場の一つであったとのこと。元旦には、初日の出を見るために多くの近隣住民がこの山を登ります。

県道から少し外れて羽束山登山口へ。鬱蒼とした森の中の登山道に入っていきます。fumitaroもこれまで何度も登っていますが、だいたい30分前後で山頂まで行けますよ。

県道に戻り、更に東進します。左へ行くと伊丹市立野外活動センターを経て木器地区へ至る道。右の道が68号線。千刈湖まで下り道になっています。この下り坂、冬の間に何度か訪れる冷え込みの強い朝に凍結します。そのために、市街地から三田市内にやって来るスタッドレスタイヤ未装備車が坂を登り切れずに大渋滞を引き起こします。この道を通る皆さん、渋滞を引き起こさぬよう、また渋滞に巻き込まれぬようご注意くださいね。

千刈湖周辺唯一のドライブイン、キッチン千刈。入った事はありませんが、釣り客や散策客でけっこう賑わっている様子を見かけます。千刈湖を渡る朱色の欄干が目立つ善明寺橋。この橋を渡るとJR道場駅方面へ向かうという標識がありますが、しばらく行くと舗装路は途切れている様子なので、ロードバイクでは残念ながら行き着けないようです。

冬の冷え込みの厳しい朝によく霧が立つ千刈湖の湖面。残念ながら、千丈寺湖のようなロードバイクで湖を周回できるようなコースはないようです。

右の道を行くと、短い激坂を登って宝塚市西谷地区に行くショートカットコース。こちらから奥へと進む一方通行なので注意。左の道が県道。この付近の道から、これまでの様なアップダウンはなくなって、ずっと先の県道12号線と分岐する紫合北ノ町交差点付近まで、平坦もしくは下り勾配の快走路が続きます。

左写真の交差点を右折すると宝塚方面へ。左折すると、宝塚少年自然の家があってその先は行き止まり。68号線は直進。しばらく快走路を走っていくと、また交差点があり、68号線は右折します。亀岡方面へ向かうには左折します。

見晴の良い快走路が続きます。この付近で何人ものロード乗りとすれ違います。川西方面から三田方面へ向かっている途中でしょうか。この付近に道端に落ちていた見事な丹波栗。あまりに大きかったのでつい引き戻って拾ってしまいました。後にこの栗を差し上げた方によると、丹波栗の中でも「銀寄せ」と呼ばれる品種ではないか、という事でした。

平坦基調の快走路から、下り勾配の長い山間の道を行きます。ここを登ってくるロード乗り3~4人とすれ違いました。

下り坂を下りきると交差点があり、その一角に「道の駅いながわ」があります。この日は秋の行楽日和満開という事もあって観光客が大勢いてとても賑わっていました。マップル観光ガイド・京阪神道の駅ランキングでは3位に入っています。道の駅定番のソフトクリームですが、ご当地名物として「そばソフトクリーム」が売っていました。残念ながら資金不足で味見はできず残念。

いながわ町の観光案内板。北は右側です。68号線は県道12号川西篠山線に吸収されますが、左に進み紫合北ノ町交差点で再び12号から分岐して68号線が復活します。

「道の駅いながわ」の交差点を右折して。県道68号と合流した県道12号を行くと北摂第一の名勝と言われる「屏風岩」なる観光名所が道沿いに見えてきます。

屏風岩付近を過ぎると再び快走路となります。この付近は近年に道路が整備されたようでとても奇麗な道になっています。トレインを組んだロードバイクの群れが颯爽と通り過ぎて行きました。

紫合北ノ町の交差点。県道12号線はここを右折して川西能勢口方面へ。左折すると県道68号線が復活します。左折すると、日生ニュータウンの一角を走る道路となって、多少のアップダウンがありますが、「日生ニュータウン」のゲートをくぐると、また下り坂となります。

能勢電鉄の高架沿いに下っていくと、県道68号線もそろそろ終点を迎えます。県道68号の起点となる交差点がどこなのかはっきりとしませんが、国道173号線と合流するこの付近だとは思います。右の写真の交差点を右折して、急坂を登ると一庫ダムがあります。

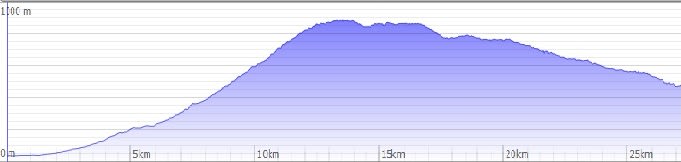

コース概要

コース名 兵庫県道68号川西三田線

距離 18.8Km

上昇量 122m

下降量 248m

(上昇量と下降量は、三田市有馬富士公園交差点をスタートした場合)

猪名川町を経由して川西市と三田市を繋ぐ主要地方道。また、三田市から宝塚へあるいは阪神間平野部へ出るための裏道としても利用度の高い道路です。三田市から宝塚市にかけての区間はアップダウンがありますが、宝塚市から猪名川町、川西市に至る区間は平坦路かもしくは勾配の緩い下り区間なので、ロードバイクで走ると気持ちの良い快走路になっています。阪神間都市部から、三田市や篠山市、猪名川町にあるロードバイク走行コースに至るまでの通行の道として利用頻度の高い道路です。

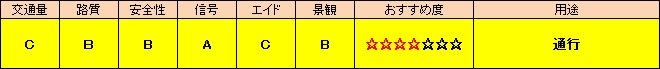

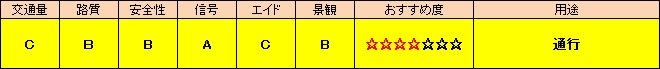

交通量 C

主要地方道というだけあって、山間部を走る道路としては交通量は多い。平日朝夕の通勤時間帯、休日の9時頃や夕方も観光客の行き帰りの車が増えてきます。猪名川町の紫合北ノ町交差点から「道の駅いながわ」の万善交差点の区間は、川西能勢口と篠山市を結ぶ主要地方道、県道12号線と合流するので、都市部へと移動する車や観光客の車で季節と時間帯によっては大変混み合います。

路面状況B

主要地方道という事もあり、山間部の車以外は通行しなそうな区間以外はとても丁寧に整備された路面が多い。特に、宝塚市の少年自然の家から道の駅いながわの交差点までの区間や、紫合北ノ町までの交差点の区間はロードバイクで走るのに恰好の快走路になっています。

安全性 B

奇麗に舗装された道が多く、路肩が狭くて危険という区間は少ないが、大型車を含めた自動車の交通量が多めなので、のんびりと田舎道を楽しむ、というような悠長な走りができるという道でもない事は確か。

信号機 A

距離の割に信号機は少ない。日生ニュータウン付近で何個か連続して信号が続くくらいで、あとは分岐の交差点にまばらに点在する程度。

エイド C

県道68号線上にある大きなエイドステーションといえば、「道の駅いながわ」が有名。食料補給やトイレ、食事休憩なども十分可能。しかし、他にコンビニ等、簡単に食料補給できるようなポイントはほとんどない。道を少し外れるが、猪名川町のイオンはすぐ傍にある。なお、自転車修理可能な自転車屋はもしかしたらイオンの中にはあるかも。

景観B

三田市域であれば、羽束山の麓を走る道は実に爽快です。また千刈湖周辺は人の手があまり入っていなそうな昔のままの森が広がるアップダウンのある一帯をすり抜けていく道なのでスリルがあって面白いと思います。後は基本的に田園風景の広がる展望の利く道か、山間の狭隘部を抜ける道なので、景観的にこれといって見どころがある訳ではありませんが、景色の広がる場所を走ると爽快な気分になりますよ。

用途 通行

よく整備された軽快区間も多いのですが、これといった峠道もないし、大型車を含めた交通量も多いために、この道を走る事をメインの目的としたコースを組まれることは稀。三田市内や猪名川町、あるいは、篠山市に向かうための途上のルートとしての利用が多いのではないでしょうか。

ブログランキングに参加しています。

こちら↓のバナーにもポチリとクリックよろしくお願いします。m(_ _)m

にほんブログ村

にほんブログ村