昨日は三田でも経験したことのない大雪で、道も公園も家屋も雪ですっかりと覆われてしまいました。朝に車で千丈寺湖の様子を見に行った以外は家の中で缶詰状態。日曜日もグリーンピア三木のサイクリングコースの試走を予定していましたが、この雪では午前中は路面は積雪の可能性が高いでしょうし、たとえ雪が積もっていなくてもかなり路面が濡れた状態であることは間違いなし。そんな状況で試走をする必要もなく早々に中止となりました。

であれば、淡路島なら大丈夫かと、アワイチを走るというmozzmarrさんの企画にドタ参しようかとも思いましたが、日曜日の朝もすっかり雪に包まれた家の前の道路を見て、テンションが下がり、結局2度寝してしまうという体たらく(@_@。もう雪はお腹いっぱいです。

そして、正午近くになると三田でも陽が差し、道に残っていた雪がどんどん融けて無くなっていきました。そんな様子を見て気持ちが少し持ち上がってきたので、アップル自転車商会に行って、ケルビム号のチェーンを交換することにしました。もうすっかりチェーンが伸び切っていたのは分かっていたので、BRM216、ひいてはブルベシーズンの始まりを前にケルビム号のチューンナップです。アップルの店主さんに作業を見守ってもらいながら自分で作業を進めていきます。慣れない作業を1人でするのは不安ですが、失敗したり難しい局面ではフォローしてもらえるので安心感がありますね。

当ブログをお読みいただいてありがとうございます!

こういうもので、少しでも交流の輪が広がればという思いでブログランキングに参加しています。

順位が上がれば、記事を書くモチベーションもアップします!!

もし良ければ、こちら「ロードバイクブログ村」のバナーにポチッとクリックよろしくお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

カンパコーラス11速チェーンを交換するために購入した、パークツールの携帯用チェーンツール、11速チェーン対応型です。携帯用を購入したのは、ブルベやツーリング中に持ち運んで、万が一のチェーン切れというメカトラに対応するためです。

大きいのが、アップル自転車商会のカンパニョーロ・UT-CN300 11S用 チェーン工具(価格23,000円程)、小さいのが私が買った、パークツール・フォールディングチェーンツールCT-63(価格3,900円程)。大きさにこれだけの差があります。カンパ純正のチェーンツールはずっしりと重く、500gの重量があり、ツーリングで持ち運びできるものではありません。

今回のチェーン交換では、使用テストということでパークツールの携帯チェーンツールを使ってみます。道具があっても使い方がよく分からないのでは意味がありませんからね。ピンを押し出し、チェーンを切る作業は単純なので直ぐできます。

切り取ったチェーンと新しいチェーンを比べてみると、古いチェーンの伸び具合が一目瞭然です。1コマ分だけで2mmほどの差が出来てしまっています。チェーンの伸びは、チェーンとチェーンを繋いでいるピンの穴が摩耗で広がって大きくなることが原因ですが、こうして実物を見比べたのは初めてです。

パークツールのチェーンチェッカーで伸び具合を測ってみると、1%以上の伸び率を計測。もうとっくに交換時期を過ぎていました。もちろん切り取る前に計測しましたが、写真を撮り損ねたので切り取った後でもう一度計測してみました。

こちらは新品のチェーン。伸びていないチェーンはこのように計測されます。

次は新しいチェーンを繋ぎとめる作業です。新しいアウターリンクが右、長さを調節して切り取ったインナーリンクが左、方向に気を付けて繋ぎ留めます。コネクティングピンはこれまでの10速チェーンですと、外側から内側に向けて差し込んでいましたが、このカンパ11速チェーンでは、内側から差し込むようにガイドされていました。11速チェーン繋ぎ独特のカシメ(加締め?)という作業がこの方がし易いという理由からです。

コネクティングピンを差し込んで、出っ張りを折る、10速チェーンではこれで作業は終わりでしたが、11速チェーンはカシメ作業が必要です。ピンを折った跡にできたバリを押し込んで潰します。押し込んだピンが反対側に抜けないように、ピンを抑え込んでおく部位があります。これが11速用チェーンツール独特の工作ですね。このようにしてピンの先端を押し潰していきます。

あれ、あれ、ピンを押し込んでいくと、ピンが抜け落ちないように抑え込んでいた部位が圧力に負けて上にあがってきました。そして、コネクティングピンが向こう側に抜けてしまいました。ピンを嵌め直して、カシメの作業を何度も行いますが、やはり圧力に負けてカシメが十分にできません。抑え込み部位が上に上がらないように手で押さえていてもダメでした。やはり、廉価版では仕事がきっちりできんのかなぁ。

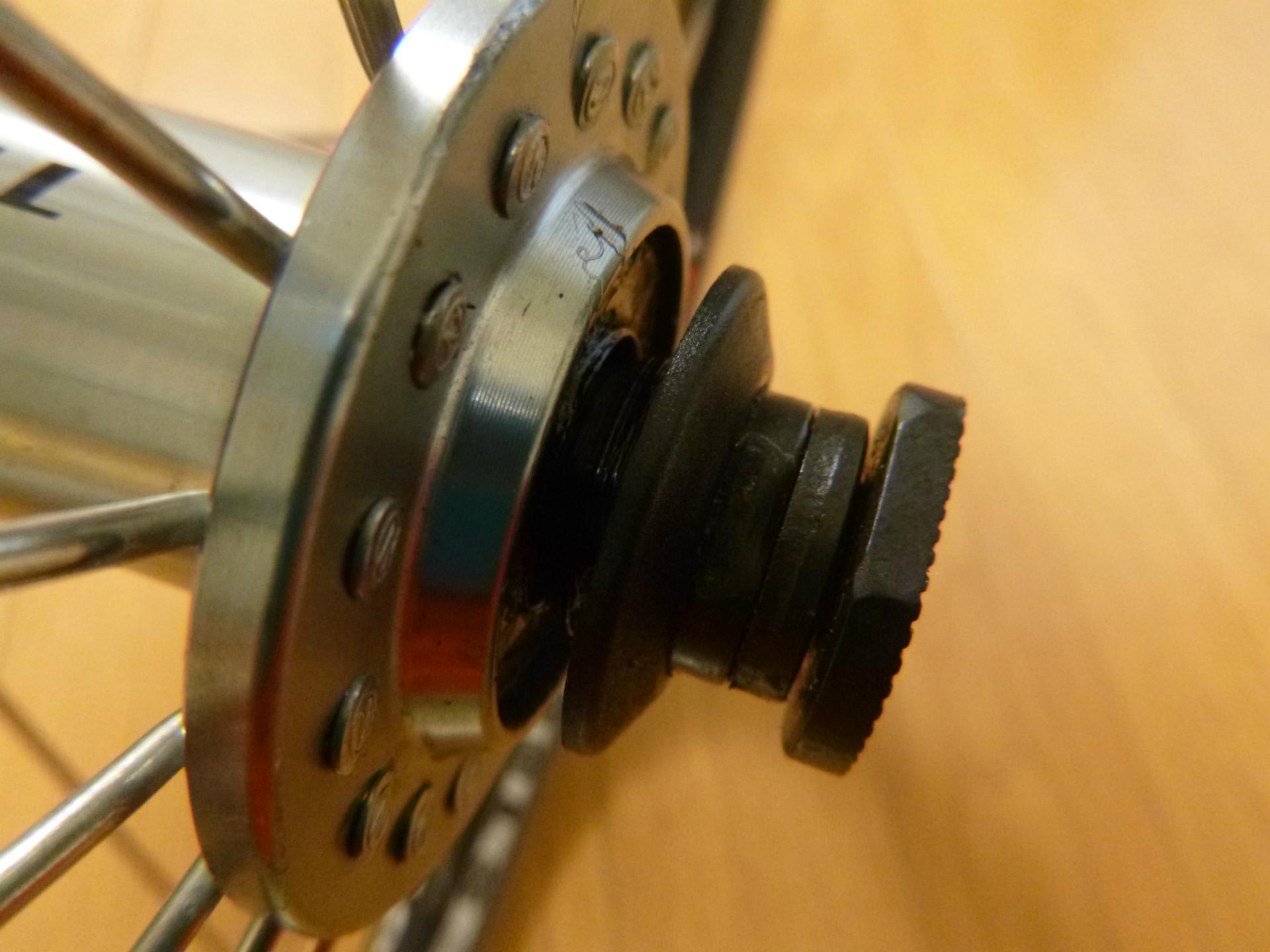

そこで、カンパ純正チェーンツールの出番です。パークツール版と構造的に決定的に違う部位が1箇所あります。それは、ツールの左側にある円形のピンです。実はこの作業をするまで、この手榴弾のピンのような部位は何のためにあるのか、よく分かりませんでしたが、身をもって体験してみると、この部位の重要性がハッキリと分かりました。パークツール版はカシメの作業の時に押し込まれるピンの圧力に負けて、抑え込み部位が動いてしまいましたが、カンパ版はこの手榴弾型のピンをピンを差し込むことで、抑え込み部位が動くことを阻止しているのです。な、なるほど・・・こういう訳だったのか。

カシメ作業も無事に終わって、チェーン交換作業終了しました。バイクに乗ってみると、ウン良い感じ!変速もしっかり決まるし、ホイールがしっかり回ってくれるような感じがします。チェーンが伸びていたことで力の伝達が損なわれていて走行性能が落ちていたことが分かりました。それにしても、パークツール版のチェーンツールのカシメの作業は十分にできませんでした。抑え込み部位が持ち上がらないようにする工夫が何か必要なようです。メーカーに直接聞いてみようかな。