先週、広島の実家に行って、家の片付けをしていると、ドルカスがタンスの中から母の手紙を見つけ出した。

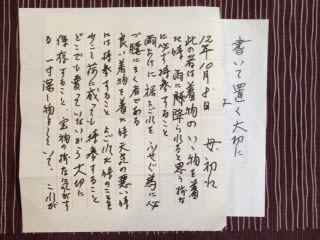

「書いて置く大切に・・・母」と題した手紙は、なんのことはない、雨の日の着物用のレインコートのようなもので、一見すると腰巻き風のものと一緒にはさんであった。

「(平成)12年10月8日」とあるので、今から13年前。ちょうど私が、アルツハイマーの介助のため、母と同居しようとしていたころのものだ。おそらく自分が自分であることの認識ができる最後のころのものだろう。

「ちょっと捜し物をしていて、これが見つかった。着物の良いものを着た時、雨に降られるといけないので必ず持参すること・・・・」とある。

アルツハイマー症は、今となってはずいぶん有名だが、まさか母がその病を発症しようとは夢にも思っていなかった。そしてその兆候はずいぶん前からあったのだが、ほんとうは受け取りたくない事実であり、「まさか」という衝撃と「なるほどそれで、いろいろトラブルがあったのか」と言うのが正直なところだろう。

介助をするために共に3年暮らしたが、最初は近所との母の激しい感情のやりとりに苦慮した。時にその近所の人々たちからの苦情や抗議をお詫びしながら受け取らねばならなかった。また同時に老人相手のたかり商人たちとも、激しく戦わねばならなかった。

そんなこんなをしていて、やがて1年すると症状が進行し、おとなしくなったものの、見知らぬ家の草抜きをして回ったり(後でお礼を言われて判明)、自宅に戻れぬことも何度か続くようになった。さらに3年目になると母は子どものようになり、どこへ出かけるにも私の腰に指をかけ、息子の行くところでないとどこにも行こうとはしなくなった。このころヘルパーさんの来宅を激しく拒絶するようになって、自宅介護がだんだん困難になってきた。

母と暮らした三年間は、「アルツハイマー症にだけはなりたくない」と心底思わされたものだった。自分が自分でなくなっていく、自分である記憶を喪失していく過程がアルツハイマー症なのだ。「お母さん、僕はあなたの息子であって、父ではないんだけど」と子どものようになった母の手を引きながら、よく思ったものだ。母から見れば、この手紙の時期、自分の忘却状態に怖れを抱いてどんなに不安に襲われていたことだろうか、そう気づくのだ。それが激しい怒りとなり、近所とのトラブルになっていたと想像するのだ。

この度また施設の母と会ってきて、もう私の顔を見ても思い出せないことへのショックはなく、ただ確かに生きてはいても、母の心はすでに遠くの彼方に行ってしまった、そんな母の名残りを見る感じで接してきた。あたたかい母の手を握り、母のために神に祈る。

「主よ、感謝できなかったこの病を、今は感謝できることをありがとうございます。どうか母はイエス様、あなたを信じることなくこの病になりましたが、すべてを感謝します。主よ、私と同様あわれんでください。私を世に送り出すために母をあなたが選ばれたのですから。」 ケパ