竹細工の教室に通い始めて1年半になる。

でも車旅に出掛けてる間とその前後を休んでおり、実質的に学んでいたのは1年足らずである。

まだまだビギナーであるが、師匠から勧められたのは蓋つきの籠だった。

かなり苦労しながら何とか作り上げる事が出来た。

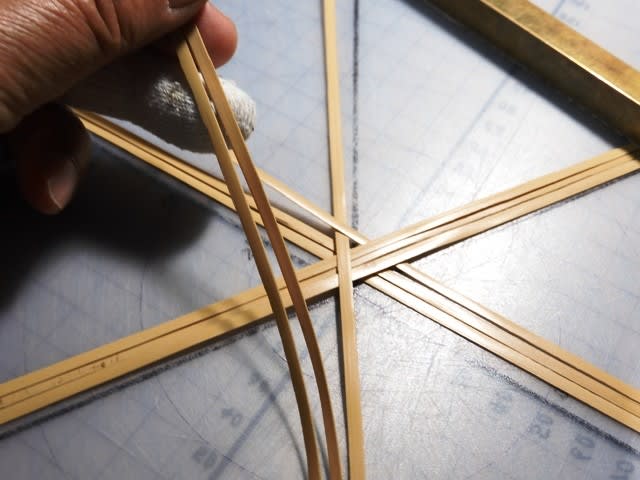

先ずはヒゴ作り、手数は掛かったが難しくなかった。

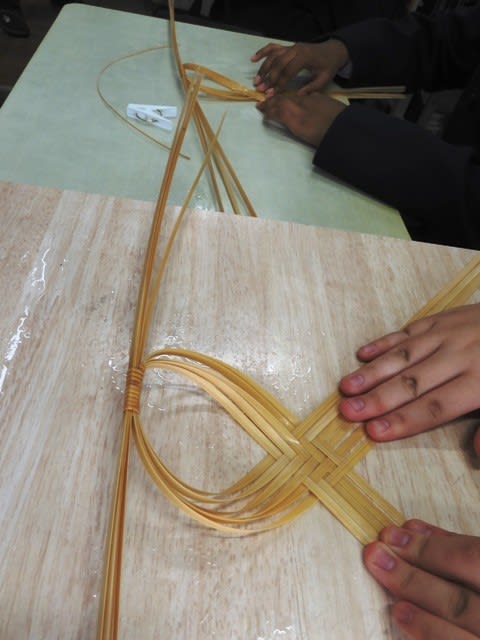

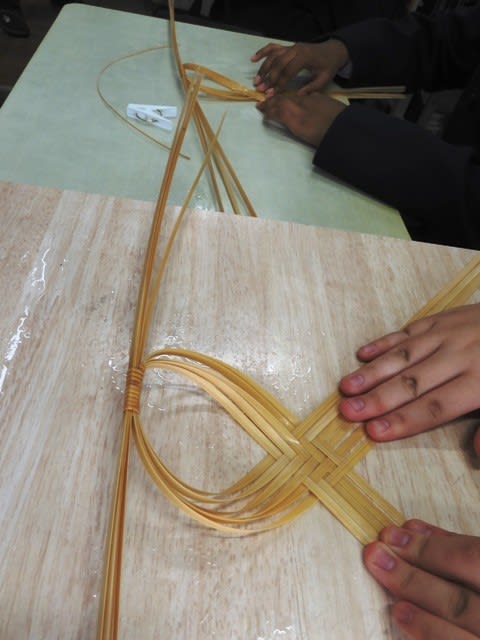

籠作りはここからスタート。

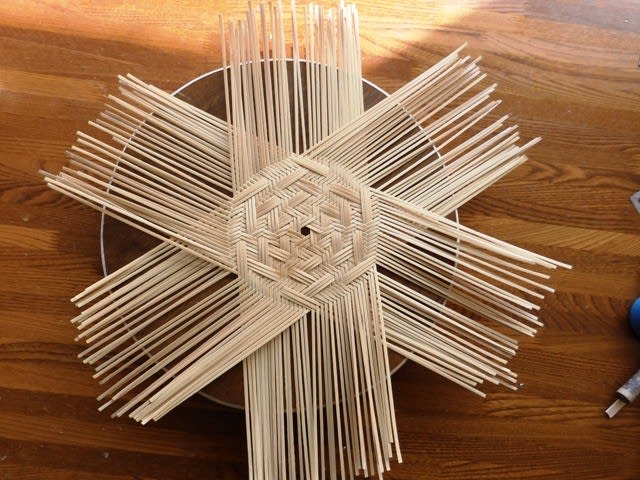

網代編みの一つである千代田編みで籠の底から組んでいく。

底に当たる部分が組み上がりました。

周りに出ているヒゴを折り曲げて籠の側面を組み上げていく。

籠の縁と底の高台に使う枠を、ヒートガンで炙り6角形に曲げて行く。

縁取りに使う細いヒゴも同じく6角形に曲げる。

折り曲げた枠を籐紐で固定するが、その穴をボール盤で開ける。

幅を1.4mmに加工した籐紐で枠を取り付ける。

底にも同じように籐紐で高台を取り付ける。

これで籠本体は完成であるが、次は蜘蛛の巣編みで蓋を作る。

これは蓋の内側に当たる部分だが、形状が蜘蛛の巣にそっくりなので、この様に呼ばれている。

折り曲げて側面を組み上げ枠を籐紐で固定し、飾りも編み込んで行く。

6角形の角には保護と補強を施し、蓋には取っ手を取り付けて出来上がりです。

完成した蓋つきの籠です。

初心者には難しいと言われながらも、師匠や仲間たちに教わり何とか出来上がりました。

時間は掛かりましたが、出来上がるとそれまでの苦労は忘れます。(笑)

次は妻からリクエストされた物?・・・を作る予定です。

これもかなり難しく時間が掛かりそうです。

さて、何が出来るかな!?

今年の2月に竹ヒゴ幅決め機を手作りした話を投稿しましたが、それの改造版の話になります。

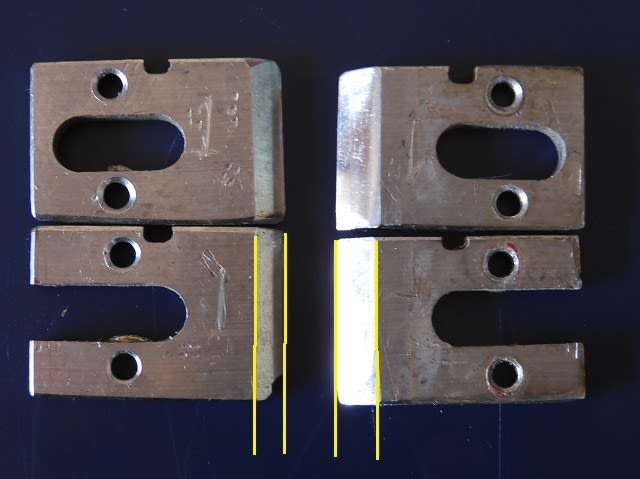

精度と耐久性のアップを図るため、部材の一部を木からアルミ角材に替えて2号機を作りました。

刃は1号機と同じく切れ味が良く耐久性のある電動カンナの刃を小さくカットし、砥ぎ出しを行った。

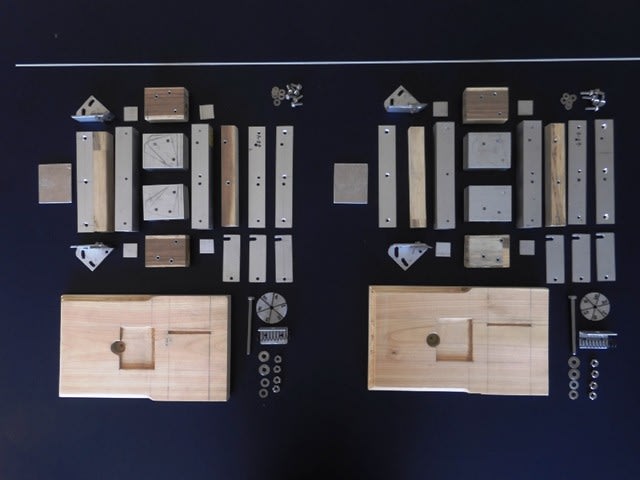

角材や平板などを刻んだ部品を並べると、それなりの数になった。

作ったのは2セット分で、刻むのに結構な日時と労力を要した。(;^_^A アセアセ・・・!!

木部にボルトを使う為に使ったのが「オニメナット」

刃を取り付ける木部の台座にオニメナットをはめ込んでアルミの角材に差し込む。

上面の3個は刃を固定し、側面の1個は刃台を動かすためのボルトが入る。

これが刃台を動かすためのボルトで、「オニメナット」に入れ回す事で台を前後に動かし、ヒゴの幅を調整する。

2本の角材で刃台を挟み、上部に少しずらせて取り付けたアルミ平板で2個の刃台を抑える仕組みになっている。

組み上げるとこの様になります。

左から順番に購入機、手作りした1号機、2号機(2台)を並べてみた。

購入機も手作りで、基本的な構造はそれを模倣した。

それに何点かの改良を加えた。

1、刃の角度を変え、削り具合の微調整が出来るようにした。

2、刃の前に高さを4段階に調節できるガイドを取り付けて、竹を削る刃の位置を変える事で刃の耐久性を4倍にした。

3、柾割用のスペーサーをアルミ板にする事で、取り付け取り外しがワンタッチで出来、精度も向上。

4、大幅な小型化を実現した。

2号機(1)は竹細工教室に提供し、皆さんに使ってもらう事にした。

高い評価を頂き教室の10人以上から作って欲しいと乞われたが・・・掛かる手数を考えると難しい!!

そして、竹細工よりこれを作った方が良いよ!と言われてしまった。

竹細工の才能が無いと言う事かな!(笑)

ところで、アルミ角パイプなどの部材を必要な長さにカットし穴を開けてくれる助っ人が居れば、教室の皆さんの要望に応えられるのだが・・・どなたか支援してくれませんか!?

組み立てるだけなら、何とかできます。

昨年の12月初めに切り取り乾燥させていた竹の油抜きを行う為、早起きして出かけた。

竹の油抜きとは苛性ソーダ-と固形石鹸を溶かした熱湯で竹を煮て、表面に滲みだした油を拭き取る作業の事です。

先ずはステンレスで作った特注の細長い窯に水を張り、お湯を沸かす事から始まる。

それと並行して納屋に立て掛け乾燥させていた竹を取り出し、釜の近くに積み上げる。

全部で150本ほどになる。

私は釜に枯れた竹を差し込んで燃やす作業と、茹で上がった竹を取り出す作業の補助を担当。

竹を入れると盛大に燃やし、茹で上がると火を弱める作業の繰り返しで、汗を拭いながらの重労働だった。

一度に15本前後入るが、竹が浮き上がらない様にコンクリートブロックで押さえる。

竹を入れると湯温が下がるが、やがて再びグラグラと沸騰する。

15分~20分ほど煮沸して1本ずつ取り出す。

取り出した熱々の竹は表面に油が滲みだして白くなっているが、それを籾殻で擦って拭い去る。

冷めると油が落ちにくいので手早くする事が大切。

竹には太い・細い、節の間隔が短い・長い 等色々ある為、ベテランの人が組み合わせを考えながら並べて行く。

一人当たり5本ずつ並べ、番号札抽選方式で不公平にならない様工夫されている。

年に一度の恒例作業だが、これなくして竹細工は出来ない。

火を消し窯を洗い、後始末をシッカリして作業は終わった。

持ち帰った竹を太陽に曝し、もう一度乾燥すると油抜き作業は完了する。

今年はどの様な作品が出来るか楽しみでもあるが・・・苦労の連続かもしれない!?

車旅から帰宅して竹細工を再スタート、竹ヒゴ作りの苦労話を1ケ月余り前に載せましたが、漸く小さな盛り篭が出来上がりました。

今回はその竹ヒゴから小さな盛り篭を編み上げるまで、少し長い話になります。

使ったヒゴは柾割ヒゴ(幅:2.5mm、厚さ0.5mm、長さ90cm)54本。

最初は1個の六つ目編みからスタート。

六つ目の各辺に合わせヒゴの皮を外側に、実を内側にして編み込んで行きます。

編み込む時ヒゴが滑って形が崩れます。

ヒゴが滑らないよう霧吹きで濡らしながら編み込んで行きます。

六つ目の各辺に9本のヒゴを編み込むと第一ステップは完了です。

これを裏側から見ると、表とは全く違った模様になっています。

この形が蜘蛛の巣に似ている事から、蜘蛛の巣編みとも言われています。

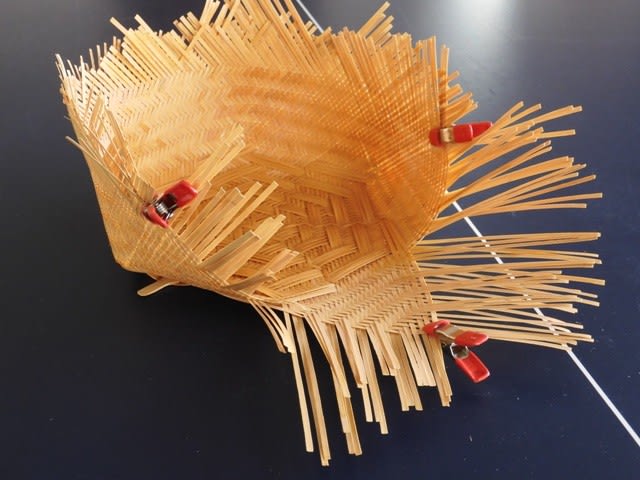

次は長く飛び出しているヒゴの束を、内側から順番に重ねて紐で縛ります。

右側に突き出したヒゴの束を右に折り曲げて編み込みます。

右側への編み込みが終ると、続いて左側に突き出したヒゴの束を左に曲げて編み込みます。

束ねたヒゴを編み込んで形を整えると、盛り篭らしくなります。

これで第二ステップは完了です。

第三ステップは裏に出ているヒゴの束を曲げて、高台を作ります。

最初に曲げたヒゴの束に次の束を重ねて、次々と押さえます。

最後の束は最初の束の下に差し込むと固定されます。

これを左右それぞれ行い、その交差しているところを細い銅線で仮固定。

仮固定した銅線を取り外し藤弦でシッカリ縛り、余分なヒゴをカットすると高台が出来て完成です。

出来上がった盛り篭が小さかったので、もう少し大きくしようとヒゴの数を増やしたりヒゴの幅を太くして作ってみました。

右端は最初に作ったもので六つ目の各辺のヒゴが9本で一番小さい。

真ん中はヒゴを11本に増やして少しだけ大きくなりました。

左端はヒゴの幅2.5mmを4mm弱に太くして、本数を10本で編みました。

これが一番大きくなり、出来具合も良い!!

せめてこれ位の大きさは欲しいですね!

左端の一番大きい盛り篭の真上からの写真です。

真横からの写真です。

裏はこの様になっています。

自分なりに工夫しながら挑戦しています。

ミカンとお菓子を盛ってみました。

出来はまだまだですが、竹細工作りを楽しんでいます。