東山植物園・08月上旬~下旬

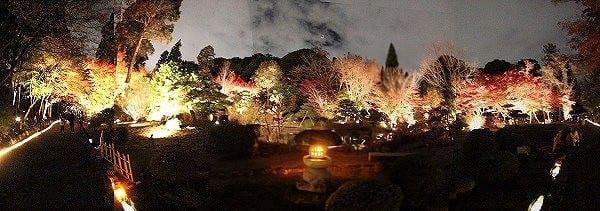

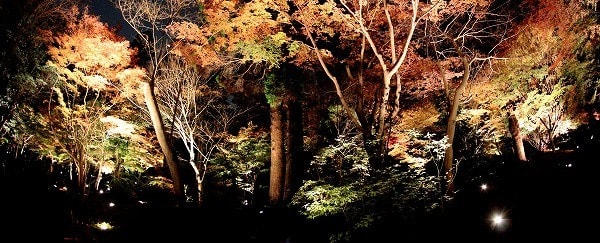

8 月上旬は高気圧に覆われて晴れた日が多かったのですが、お盆にかけて大雨でその後も断続的に雨が降り、東海地方では岐阜県を中心に災害の危険度の高い状態が長時間続きました。今年は愛知県が、まん延防止等重点措置を実施すべき区域として、ナイトZOO&GARDENの開催を中止にしましたが、今年はこの期間は天気が悪くて、いつ雨が降るかわからない状態で、今年の雨は降りだすと土砂降りの雨でしたので、そういう点ではよかったですね!!

《 あさや~んの四季の花めぐり 》

http://www43.tok2.com/home2/asahana/

《 スイレン色々 》

《 サギソウ(鷺草) 》

日当たりのよい平地や山麓の湿地に自生する日本を代表する野生ランです。かつては北海道、青森をのぞいた全国に分布していましたが、乱獲や生育環境の破壊により現在では自生のものを見る機会は少なく、環境省のレッドリストでは準絶滅危惧種に指定されています。 夏に花茎を長く伸ばし、名前の通り鷺(さぎ)が羽を広げたような姿の純白花を数輪咲かせます。英名の「イーグレット・フラワー(Eargret Flower)」も「白鷺」の意です。花もちはさほどよくなく、開花して4~5日で枯れてしまいます。

《 シラタマホシクサ(白玉干草) 》

シラタマホシクサは、日本の固有種で東海地方の一部地域の湿地などに生えるホシクサ科ホシクサ属の一年草である。

《 ヌマトラノオ(沼虎の尾) 》

本州~九州の湿地に萎える。高さ40~70cm。地下茎を長くのばしてふえ、茎の基部は赤みを帯びる。葉は互生し、長さ4~7cm、幅1~1.5cmの倒披針状長楕円形で、先端は急に細くなってとがる。茎の先に総状花序を直立し、白い小さな花を多数つける。花期は7~8月。

《 サワオトギリソウ(沢弟切草) 》

茎先に集散花序(最初の花が枝先につき、その下に次々と側枝を出して花がつく)を出し、たくさんの黄色い5弁花をつける。 花は一日花である。 花径は15ミリから20ミリくらいである。 萼は5つに裂け、萼片は細長い楕円形をしている。 花びらや萼片には黒い点や黒い線があり、やや縁に多い。 雄しべはたくさんあって、つけ根のほうでくっついて3つの束になる。

《 サワギキョウ(沢桔梗) 》

・山の湿地や沢沿いに見られるキキョウ科ミゾカクシ属の多年草で、北海道から九州の各地に分布する。

《 ミソハギ(禊萩) 》

日本各地の湿原や小川、用水路の縁などに見られる多年草です。茎はまっすぐに立ち、株元は少し木質化します。そして細い地下茎を伸ばして群生します。葉はふつう対になってつき、細長い卵形で小さく、濃い緑色です。濃いマゼンタピンクの花が、茎の先端に穂になって咲きます。

《 ガマ(蒲、香蒲) 》

北半球の温暖な地域やオーストラリアと日本の北海道から九州の広範囲に分布。茶褐色の円柱形の穂がガマのシンボル。これがいわゆる「ガマの穂」で、茶色に見えるのは無数にある雌花の柱頭がすき間もなく並んでいるから。秋にはくずれて穂綿をつけた実を飛ばす。穂綿は雌花の柄についた毛の束の集合だ。

《 カノコユリ(鹿の子百合) 》

四国南部や九州西部を中心として台湾や中国南東部まで分布するユリです。地域によって自生環境は異なり、九州では海岸近くの岸壁や草原、四国では内陸の岩壁などで見られます。鹿児島の甑島は群生地として有名です。『鹿ノ子百合』の漢字を当て、花に紅色の鹿ノ子絞りみたいな模様が入るところから来ています。学名のスペキオスムは『美しい』という意味です。

主な開花期は7月中旬~8月中旬で、日本に分布するユリの中ではやや遅めです。

《 テッポウユリ(鉄砲百合) 》

鉄砲百合(テッポウユリ)は、6月から~8月に長い筒状の漏斗状で、花を横向きに咲かせます。強い香りがするのも特徴で、花姿がぷくっとふっくらとしています。 鉄砲百合(てっぽうゆり)の名は、長い花びらの形がラッパに似ていることに由来し、学名のLilium longiflorum(リーリウム ロンギフローラム)は、“白色の長い花”という意味だそうです。

《 タカサゴユリ(高砂百合) 》

中国、日本(本州~fl21州)に分布する球根植物で、日本では人里近くの山野、草地、道端などに自生します。お彼岸の頃に真っ赤な花を一斉に咲かせるヒガンバナの仲間です。スイセンの仲間ではなく、葉っぱの形がスイセンのそれと似ており、夏に花を咲かせるのでこの名前があります。早春に球根から帯状の葉を出して、30cm~fl21cmの長さに伸びます。夏前に葉っぱはすべて枯れてしまいます。その後、真夏になると花茎を球根から長く伸ばしてその先端に数輪の花を付けます。

《 ハマユウ(浜木綿) 》

日本や韓国の済州島に分布する毎年花を咲かせる多年草で、主に海岸線に群生します。正式な和名はハマオモト(浜万年青)ですが、ハマユウの名前でもよく知られています。日本の平均気温15℃の地域を結んだラインをハマオモト線と呼び、このラインより南の地域に自生します。北限は房総、三浦半島になります。

《 コヒガンバナ・小彼岸花(支那彼岸花) 》

小型の彼岸花で、咲くのが早くて、種ができます。(普通の彼岸版は3倍体で、種ができません)

《 キョウチクトウ(夾竹桃) 》

キョウチクトウ科キョウチクトウ属の常緑低木もしくは常緑小高木。和名は、葉がタケに似ていること、花がモモに似ていることから。 強力な毒成分(強心配糖体のオレアンドリンなど)が含まれ、キョウチクトウを燃やして出た煙にも残る(参照:#毒性、#薬用)。

《 サルスベリ(百日紅) 》

サルスベリは新梢を伸ばしながら枝先に花芽をつくり、夏から秋にかけて次々と開花します。枝の生育にばらつきがあるので、「百日紅」の別名どおり、開花期が長期間となります。落葉期に新梢すべてを切り戻す従来の剪定法による仕立て方のほか、弱めの切り戻しと間引き剪定を組み合わせた自然風仕立ても人気があります。

《 タイタンビカス 》

アオイ科フヨウ属の宿根草。アメリカフヨウ(H. moscheutos)とモミジアオイ(H. coccineus)の交配、選抜により誕生した、生育旺盛で強健な宿根草。赤塚植物園が開発した。草丈が約2m成長し開花時期は、6月中下旬ごろより9月末まで、一日花で毎日かわるがわる咲き続ける。

《 ボタンクサギ(牡丹くさぎ)》

高さ1m、よく生育すると2mになる落葉低木。吸枝を出して群生します。葉や枝はもむと特有の臭いがあります。葉は対生する単葉で、長さ10~15cmの広卵形です。葉の縁には鋸歯があります。長い葉柄があり、葉柄は日陰側のものでは長く伸びて葉が日にあたるようになります。

枝先に集散花序を出し、密に花をつけます。

花は紅紫色-淡紅紫色、花冠は5裂し、花筒部は長さ2.5cmあります。

雄しべが長く突き出します。

《 ナンバンギセル(南蛮煙管) 》

ナンバンギセルは、古くは『万葉集』にも登場する一年草の寄生植物です。日本の野外では主にススキに寄生しますが、ほかのイネ科の植物やミョウガやギボウシ、ユッカなどにも寄生し、陸稲やサトウキビの栽培地帯では大害草として嫌われます。 草姿は喫煙具のパイプを立てたような形をしています。萼の先端は鋭くとがり、花は長さ2~3cmで赤紫色、先端はあまり開きません。

《 ホンゴウソウ(本郷草) 》

ホンゴウソウは多年草の腐生植物で、暗い林床下の落ち葉の間にはえる。 地上茎の長さは3~5㎝で、太さは0.5㎜以下である。 葉は鱗片状で長さ1.5㎜ほどで葉緑素は無く、退化している。

《 花ミックス(色々) 》