『予測する心』ヤコブ・ホーヴィ著 より

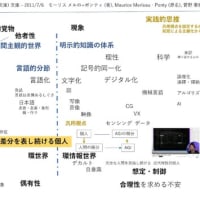

自己は

行為者性とむすびついた感覚の軌跡、感覚入力の隠れた原因の階層的な記述である。

心は、変化し続ける外界に対する予測誤差を最小化することで、成立しているもの。

自己の仕事とは、行為者として、外界の変化に対応するために、予測誤差最小化。

(そのため、多様な感覚を動員し、過去と照らし合わせて、行為を通じて検証し続ける)

知覚と行為を循環させ自己生成を繰り返すことができる生物。移動による環境選択をする動物、感覚を知覚に編集し、外部化、共有化してきた人間。

複雑系の環境下で、エントロピーを最小化することで非平衡定常状態を保つのが、自己組織化されたシステムです。

遺伝子が環境と応え合って固有の知覚・行為をする動物を人間にするのは、その人と人の間のコミュニケーションの積み重ねの結果です。

外界をつたえる一次刺激を二次刺激にし、コミュニケーションの予測誤差最小化してきた図象・記号・文字・・・を、複製・デジタル化・ネットワーク化で、移動と相対によるコミュニケーションを覆っているのが現代です。

近代化のなかで、感知できるモノやコトを伝えるメディアと繰り返されて検証できる科学が、個人を超える人間社会予測誤差最小化の基盤になりました。

個人の間で繰り返される交換を媒介する尺度である通貨が、共通価値となり交換金額(GDP・・・・)自体が目標となりました。

通貨自体は資本としての自己増殖を続け、人間の意図・主義主張を超え、生存環境をも変えています。

今、この知覚を遡り、身体から、身の回りのコトとの関わりを精緻化しているのが、脳科学・認知科学・行動科学などです。

今一度読みなおしたいのは、

MIND HACKS(実験で知る脳と心のシステム)

アンビエント・ファンダビリティ(ウェブ、検索、そしてコミュニケーションをめぐる旅)

VR/XR/MRなどのリアリティが未だ浅いうちに、AI/ロボティックス/DXに頼れることが増えてゆく前に、出自の生活文化との根っこを確かめておく時が来ていると、考えます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます