私は、江戸の町へタイムスリップしたくなると「江戸生活辞典」「守貞漫稿」を広げると以前書きましたが、今日はもう一つ「江戸物売図聚」をご紹介したいと思います。

著者の三谷一馬氏は岡本綺堂の半七捕物帖の挿絵などを手掛けている方で、江戸物売図聚は当時の版画類や絵本、黄表紙、草双紙、人情本、滑稽本などの挿絵から三百数十余りの物売りの姿を復元したものです。

「江戸の物売りたちは、庶民から日用品を運んでくる一種の便利屋として親しまれて、またときには季節の移り変わりを知らせる役もつとめ、江戸の街を彩る風物詩として欠かせぬものだった(江戸物売図聚)」ようです。

この図聚では、「季寄」「飲・食」「菜・果」「甘」「飴」「薬」「衣」「道具」「手遊び」「大道芸」「雑」と十一の視点から江戸の物売りの全体像をとらえていますが、飴売りだけでも十五、薬売りは十九もの姿が描かれおり、その工夫に満ちた商いぶりには目をみはります。

この図聚を眺めていると、笑いを誘う軽妙な身振りや独特な節回しなどが3D映像のように浮かんできますので、その全てを紹介したくなるのですが、今回は現代では想像できない物売りの姿を幾つか選んでみました。

<針売り>

荷箱に「洛中あねがかうじ御針所、御かけばり御色いと有」

と記されています。

▼

<放し亀売り>

陰暦の8月15日には、殺生戒によってとらえた生物を放ち、

冥福を祈る儀式が神社仏閣で行われており、それにならって

民間でも売りにくる鳥や亀、鰻を買って放す風習があったようです。

▼

<唐人飴売り>

一般に飴売りや薬売りは異装をしたものが多いのですが、

唐人飴売りはその中でも代表的なものと言えるでしょう。

▼

<貸本屋>

江戸は世界一の識字率を誇っていましたが、一般の人々は

本を買って読むことは少なく、ほとんどは貸本屋の世話に

なっていたようです。

▼

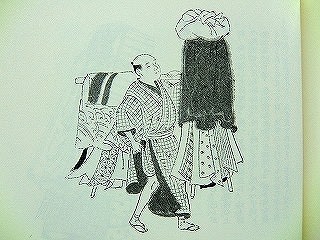

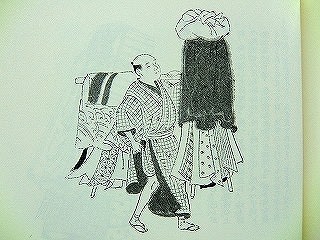

<竹馬きれ売り>

木馬の如く竹にて両足をしつらひて、上の方に長き竹を

横たえて、それに呉服ものをかけて商ひたり(事跡合考)

▼

では、今日もこれから江戸へのタイムスリップを楽しみたいと思います。

著者の三谷一馬氏は岡本綺堂の半七捕物帖の挿絵などを手掛けている方で、江戸物売図聚は当時の版画類や絵本、黄表紙、草双紙、人情本、滑稽本などの挿絵から三百数十余りの物売りの姿を復元したものです。

「江戸の物売りたちは、庶民から日用品を運んでくる一種の便利屋として親しまれて、またときには季節の移り変わりを知らせる役もつとめ、江戸の街を彩る風物詩として欠かせぬものだった(江戸物売図聚)」ようです。

この図聚では、「季寄」「飲・食」「菜・果」「甘」「飴」「薬」「衣」「道具」「手遊び」「大道芸」「雑」と十一の視点から江戸の物売りの全体像をとらえていますが、飴売りだけでも十五、薬売りは十九もの姿が描かれおり、その工夫に満ちた商いぶりには目をみはります。

この図聚を眺めていると、笑いを誘う軽妙な身振りや独特な節回しなどが3D映像のように浮かんできますので、その全てを紹介したくなるのですが、今回は現代では想像できない物売りの姿を幾つか選んでみました。

<針売り>

荷箱に「洛中あねがかうじ御針所、御かけばり御色いと有」

と記されています。

▼

<放し亀売り>

陰暦の8月15日には、殺生戒によってとらえた生物を放ち、

冥福を祈る儀式が神社仏閣で行われており、それにならって

民間でも売りにくる鳥や亀、鰻を買って放す風習があったようです。

▼

<唐人飴売り>

一般に飴売りや薬売りは異装をしたものが多いのですが、

唐人飴売りはその中でも代表的なものと言えるでしょう。

▼

<貸本屋>

江戸は世界一の識字率を誇っていましたが、一般の人々は

本を買って読むことは少なく、ほとんどは貸本屋の世話に

なっていたようです。

▼

<竹馬きれ売り>

木馬の如く竹にて両足をしつらひて、上の方に長き竹を

横たえて、それに呉服ものをかけて商ひたり(事跡合考)

▼

では、今日もこれから江戸へのタイムスリップを楽しみたいと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます