ずいぶんと長いタイトルとなってしまったが、シリア・イラクで戦闘を繰り返すイスラム国(IS)に参加する外国人傭兵はいまや2万人を超えると見られている。その中でも旧ソ連諸国から流入する戦闘員には一つの特徴があるという。アゼルバイジャンをウォッチする講師から話を聞いた。

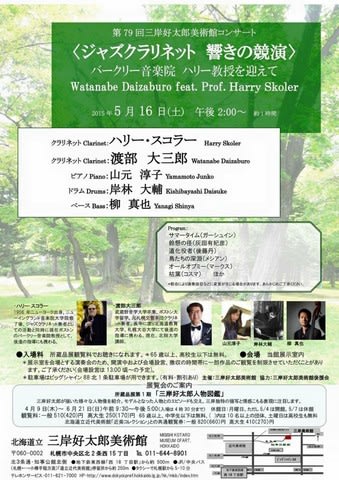

5月18日(月)夜、北大スラブ・ユーラシア研究センター主催の公開講座「動乱のユーラシア」の第3回目講座を受講した。(第2回目は所用があり欠席)

3回目の講座は「『ムハージルーン(移住者)』を通して見るコーカサスのイスラーム復興」と題して、北大大学院専門研究員の立花優氏が務めた。

複雑多岐な内容だったが、第1回目の時と同様、私自身の理解のために講義の要点を整理してみることにする。

まず用語の理解であるが、「ムハージルーン(移住者)」という言葉だが、イスラム教の預言者ムハンマドがメッカで迫害に遭ったさいに、教友とともにメディナ(現在のサウジアラビア)に移住したそうだ。その移住した人たちを「ムハージルーン」という。

そして今、シリアに流入する外国人戦闘員をISでは「ムハージルーン」と呼称しているそうだ。(※この部分はポイントの一つと思われる)

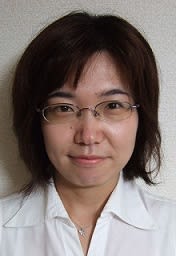

※ 講師を務めた若き研究者 立花優氏です。

リード文で外国人戦闘員(傭兵)は2万人を超えるとしたが、そのうちの約3,000人が旧ソ連諸国(コーカサス地方)からであるという。

旧ソ連諸国は、ソ連邦下時代イスラーム教は国家に管理され、自由な宗教活動は制約を受けていた。そうした状況がソ連邦の崩壊により、流動化し、諸外国との往来も活発となった。その結果、イスラーム教の世界にも、外の世界のイスラーム教の考え方や運動が影響を持ち始めた。

旧ソ連邦の一つ、アゼルバイジャンにおいては、イラン、トルコ、アラブ諸国などから、宗教関係者が流入しアゼルバイジャン市民に大きな影響を与えるようになった。

その中でも、初期イスラム時代を模範とし、そこに回帰すべきとする「サラフィー主義」(スンナ派)が大きな影響力をもった。

その「サラフィー主義」は「イスラム原理主義」とも通底する考え方であると私は理解した。

その影響を受けて育った人物たちが、コーカサス紛争と言われる、チェチェン戦争やナゴルノ・カラバフ紛争、南オセアチア紛争などにおいて指導的役割を担っていった。それらの紛争の背景には宗教的な要因もかなり色濃くあったようだ。

やがてそれらの紛争が終焉を迎えたとき、イスラム国(IS)にとって、彼らの戦闘経験が重宝されたようだ。

一方、イスラム国へ向かう若者たちも「サラフィー主義」の国家建設という宗教的大義から、イスラームに殉ずるということが彼らを戦場に向かわせているのではないか思われる。

複雑、多岐にわたる講義の内容をごくごく簡略にまとめようとしたため、あるいは私の誤解や理解不足の面があると思われるが、その点はご容赦願いたい。

(本講義においてはイスラームの「ジハード運動」については深く触れなかったが、「サラフィー主義」がその根底にあることは容易に想像できるところである)

《ウォーキング覚書》 5月 11日 ~ 5月20日までの記録

〔月 / 日〕 〔 ウォーク歩数 〕 〔 備 考 〕

5/10 10,924 野幌森林公園観察会

5/11 8,762 + 3,000 北大講座

5/12 11,020 動物園コース

5/13 11,857 エルプラザ往復

5/14 12,230

5/15 12,589 ホテルライフォート片道

5/16 10,820

5/17 15,397 藻岩山登山

5/18 9,069 + 3,000 北大講座

5/19 13,954 ホテルライフォート往復

5/20 13,140 あやめ野小

※ +と表示した部分は自転車で走った分を距離に換算したものである。10分=1,000歩に換算した。

◇10日間の総歩数 135,762歩 ◇10日間の一日平均歩数 13,576 歩

この10日間は一日も欠かさず一万歩をクリアすることができた。

17日には久しぶりに藻岩山登山をした。平地を歩くのとは使う筋肉が違うためか、2日ほど筋肉痛が残った。

11日、18日は北大講座を受講した日だが、夜間開催のため自転車を使用した。

この10日間に2回の飲み会があった。いずれも前段に会議があるものだったが、こうした日にノルマをクリアするためにはいろいろと工夫しなければならないところが悩ましい。

次の10日間の中では、25日に南幌町のリベンジウォークを予定している。雨が降らなければ良いが…。