会議室での説明を終えて、いよいよチョコレート製造工場の見学に向かう。まず、着衣の上から白い防護服を着せられ、頭には白い頭巾を被る。さらに、入り口に手洗い所があって、工場の扉を開けて中に入る人は全員、手を良く洗い、さらにアルコールで消毒しなければならない。

食品を扱う工場だから、このくらいは当然である。とはいえ、ここはコートジボワールだから、果たしてそこまで清潔に気を使うだろうか、と疑っていた。私は、衛生上の手順がきちんとしているところを見て安心した。なお、この衛生基準は、工場内で材料の調合・仕上げの区画では、もう一段厳しくなり、靴を脱ぎ、さらに消毒をし直さなければならない手順になっていた。この区画には、私は外から見ただけで入らなかった。おそらく、欧州の食品衛生基準を満たすためには、そこまで要求されるのであろう。加工工程の清潔確保のために、相当厳しく取り組んでいることが伺えた。

さて、最初の工程は「カカオ豆の選別」と「脱穀」である。農家から集められて届いたカカオ豆は、小石や藁くずほか、多くのゴミが混じっている。カカオ豆を麻袋から出し、大きな漏斗のような入り口に流し込むと、機械が熱風を送りながら、そうしたゴミを自動的に取り除いていく。同時に、豆を乾燥させる。そうして選別され、水分を除去されたカカオ豆は、次に「脱穀機」に流し込まれ、周りの薄皮をはぎ取られるという。

あれ、ここも少し、考えていたのと違う。確かに、カカオ豆は薄皮のようなものに包まれており、これはおいしくないので除去しなければならない。それで、私たちが公邸で試した時には、カカオ豆をそのまま焙煎し、薄皮を焦がして取れやすくしてから、手ではぎ取ったのだ。でも、この工場では、焙煎をする前に薄皮を取るという。

「たしかに、豆を焦がすと、薄皮が取れやすくなるので、焙煎をした後に脱穀する方式もあります。しかし、そうすると薄皮の渋みなど、変な香りが、豆に移ってしまう。この工場では、それを避けるために、焙煎の前に脱穀しています。」

ワタラ工場長の説明である。つまり、殻ごと炒る天津甘栗方式か、薄皮まで剥いてから料理する栗ご飯方式か、という違い、というところであろうか。

脱穀された豆は、焙煎の工程に移される。高さ3mくらいの金属製のボイラーが聳え立つ。

「この焙煎機は、1980年代に導入した古いものですけれど、手入れを怠りなくしてきたので、今もよく動いてくれます。」

ワタラ工場長によれば、焙煎は約110-115度の熱で、15-20分程度行うという。この焙煎の工程で、豆がこんがりと焼け、チョコレート特有の風味が得られる。また、豆の中にある雑菌も、この熱で殺菌され、ここから先は、すべて機械の中の、滅菌された環境の中で、加工されていく。

焙煎された豆は、荒く砕かれてから、練成機にかけられる。この練成機で、豆が粉々にすり潰される。すり潰されると、私たちの試みでは、粉末が、粘土が固まったような状態になって困った。ここではどうしているのだろう、とよく観察すると、熱を加え続けている。

「はい、約70-90度の温度に保ちながら、すり潰すのです。少なくとも2時間は、すり潰し続けます。」

なるほど、秘密が分った。すり潰す間、そのような高温を維持すれば、脂肪分が固まらず、むしろ液化して練りやすくなるのだ。だから、豆をすり潰すだけで、あの濃茶色のチョコレート状の液体が得られる。

練り上げられた液体(カカオ・マス)は、いったん温度を落として味を落ち着ける。これを温度調整(prétempérage)と呼び、約40-45度の温度で、原料をしばらく保つ。このあと製品の種類によって、異なる工程に移される。

まずは、飲料用のココア粉末を作る工程では、このカカオ・マスから脂肪分(カカオ・バター)を分離する作業を行う。そのために、まずカカオ・マスにカリウム分を加え、塩基性にしたあと、圧搾機にかける。化学反応はよく分らないのであるが、とにかく塩基性にすると脂肪分が分離しやすくなるという。出来あがったカカオ・バターは、チョコレートの調合に使われるので、濾過され精製されたあと、そちらの工程に回される。一方、脂肪分が抜き取られたココア粉末は、缶に詰められて、「チョコパンチ」という、子供向けのココア飲料になる。

チョコレート製品にも、いろいろな種類がある。ブラック・チョコレート、ミルク・チョコレートなど、その種類に応じて、カカオ・マス、カカオ・バター、砂糖、粉ミルクが調合され、さらに練り上げられる(conchage)。この調合には、12時間から16時間をかけるという。ここで、あのチョコレートのきめ細かな舌触りが生まれてくる。

どうも、この調合の間の温度調整などが、重要な秘訣のようである。カカオ原料の品質に応じ、またチョコレートの種類に応じ、28-29度の温度を保つという。目の前の機械には、温度の電光表示が赤くでていて、それが0.1度単位までの温度を記している。それだけ温度が微妙なのであろう。おそらく、液体と固体の間くらいの状態にチョコレートを維持しながら、練り続けるということなのだろうけれども、私は専門家でないので深入りはしない。

出来あがったチョコレートの原料は、必要に応じて香りなどを付けられてから、型に流し込まれて製品になる。見学に訪れた日は、ちょうど補修のために生産ラインを休止している日だったので、製品が流れ出てくる様子は見られなかった。板チョコの他に、ピーナッツ・バターと混ぜて、パンに塗って食べるペーストを作るラインがあった。チョコレート原料から、実にさまざまな製品になっていく。

とにかく、工場見学を終えて分ったのは、すべての工程で、細心の温度調整を図る必要があるということだ。とくに、カカオ・マスを作るための「練成」の過程で、温度を90度近くに維持しなければいけない、というのは簡単な話ではない。これは機械ならではの作業であり、公邸の調理場では無理だ。すり鉢をそんな温度に保つのは困難だし、そのすり鉢を抱えて作業しようとすると、火傷でもしかねない。チョコレートを自力で作るのは、自宅ではなかなか難しい話なのだということを、つくづく感じたのである。 「ショコディ」工場の全景

「ショコディ」工場の全景 材料の加工工程の3つの見本

材料の加工工程の3つの見本

手前が「錬成」工程が終ったもので、茶色い液体になっている。 工場建物入り口の手洗い所

工場建物入り口の手洗い所 「錬成」を行う機械

「錬成」を行う機械 チョコレートの成型機

チョコレートの成型機 型入れの終わったチョコレート

型入れの終わったチョコレート 製品に仕上がった。

製品に仕上がった。

「マンボ」チョコを持つ、ワタラ工場長 菓子職人向けのチョコレート材料

菓子職人向けのチョコレート材料

一つ重さ2キロのチョコレートの塊である。

最新の画像[もっと見る]

-

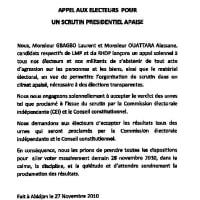

二つの報道

15年前

二つの報道

15年前

-

白黒はっきりしない理由

15年前

白黒はっきりしない理由

15年前

-

白黒はっきりしない理由

15年前

白黒はっきりしない理由

15年前

-

白黒はっきりしない理由

15年前

白黒はっきりしない理由

15年前

-

白黒はっきりしない理由

15年前

白黒はっきりしない理由

15年前

-

白黒はっきりしない理由

15年前

白黒はっきりしない理由

15年前

-

白黒はっきりしない理由

15年前

白黒はっきりしない理由

15年前

-

白黒はっきりしない理由

15年前

白黒はっきりしない理由

15年前

-

白黒はっきりしない理由

15年前

白黒はっきりしない理由

15年前

-

大使たちが動く(2)

15年前

大使たちが動く(2)

15年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます