私たちにとって、待ちに待った永尾俊彦さんの新刊本が昨年12月出版されました!多くのみなさんにぜひとも読んでいただきたいです。僭越ながら、ZAZAの一員である志水がレイバーネット「本の発見」に書評を寄稿しました。

それは戦後最大の「思想弾圧事件」だった

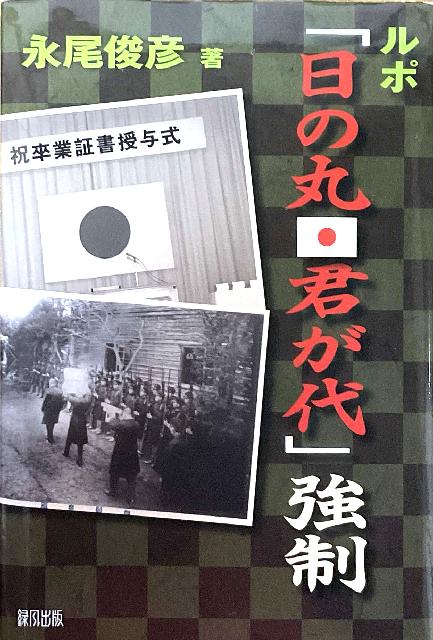

『ルポ「日の丸・君が代」強制』(永尾俊彦著、緑風出版、2700円+税)評者:志水博子

本書の感想を一言で言えば、それに重なる。つまり「日の丸」「君が代」の問題は、たんに国旗国歌の問題ではなく、まして教員処分とその撤回を求めた裁判の問題であるばかりでもなく、言ってみれば、そこから見えてくるものは、戦後日本社会の歴史であり、今につながる教育の歴史であるということだ。

街に出れば、教育関係の書物が溢れている。教育と社会はニワトリとタマゴの関係のようだ。教育が社会を出現させ、社会が教育を規定する。ならば、私たちがどんな社会を目指すのか、教育抜きには考えられない。今、さまざまな角度から教育が問われている。学力問題は子どもの豊かな学びを保障できるのか。イジメや体罰、パワハラ・セクハラ、なぜこうも学校や教員が子どもを傷つける事件が頻発するのか。学校とは何か、等々。しかし、その時に忘れてならないことは、これまでの政治・経済や外交、法律・地方自治、一言でいうなら、私たちの戦後社会がこのような教育を出現させてしまったことである。その歴史を問わなければ、どれほど優れた啓蒙書を読んだところで、私たちが未来に目指す教育を構築することなどできはしないだろう。そう捉えたとき、「君が代」を軸として戦後教育と社会の構造を解き明かした本書が私たちに示唆するものは極めて大きい。

著者は、学校への「君が代」強制・懲戒処分を戦後最大の「思想弾圧事件」と呼ぶ。丹念な取材を通して著者が明らかにしたことは、著者自身の言葉によれば、「『日の丸・君が代』強制の問題を取材していると、この国の統治の『カラクリ』が見えてくる」。私の読後の感想もまさにそれに等しい。

本書の構成に即して感想を述べたい。第一部は、かつて少国民と呼ばれた人たちへの取材を通して戦時の教育の実態が明らかにされる。とりわけ興味深かったのは、第三章「『君が代』の道徳『生と性の賛歌』から天皇への讃美歌へ〜川口和也さんの研究」である。川口さんの研究によると、「君が代」は親しい人の長寿長命を祈る歌から次第に生と性を寿ぐ裏の意味を有するようになったという。「この列島の庶民の生・性・死にまつわる実に豊かな歴史が『君が代』には刻み込まれていた」と。ところが近代を迎え「天皇の御代」を讃える歌として、庶民の歌だった「君が代」は国家に奪われ、かくして、日清戦争突入後、学校で子どもたちは一斉に「君が代」を歌うことが強いられ、天皇を「現人神」とする信仰が国民に浸透していく。それは、いわば文化が天皇制に奪われていく過程であった。

第二部「東京編」、第三部「大阪編」には、「君が代」強制・処分の歴史と現在が描かれている。数々の資料を駆使し、入念な取材を通して浮び上がってくるのは戦後教育史そのものである。特に東京編第一章は圧巻である。敗戦から約1年後、前首相であった幣原喜重郎は敗戦の原因を「教育の誤りによる」と総括した。ところがそこから始まった戦後教育が、なぜ「教育の死」と言われるまでに至ったのか、外交・政治の影響のもとにどのような歴史的変遷から今に至ったか、ぜひ読んでいただきたいところだ。大阪編第二章には、維新政治の実態とともに、あの「森友事件」の主役ならぬ脇役(主役は誰かおわかりいただけると思うが)である籠池泰典さんへの最新のインタビュー(2018.7.21)が掲載され、教育事件としての森友問題が明らかにされる。

著者が、いわば「君が代」強制命令という思想弾圧事件の全貌を描いたのはなぜか。「あとがき〜日本の良心」にそれが書かれている。「本書が、教職員の苦悩と行動を通し、子どもたちのための学校はどうあるべきなのかを考える一助になれば、幸いだ」。教育に関心のあるすべての人々に読んでいただきたい書籍だ。

最後に、私も著者から取材を受けたひとりであるが、「君が代」強制問題をそれだけに留めず、このように未来の教育を考える手がかりとして書いてくださったことに感謝したい。

*「週刊 本の発見」は毎週木曜日に掲載します。筆者は、大西赤人・志真秀弘・菊池恵介・佐々木有美・根岸恵子・志水博子、ほかです。