『金鯱のある名古屋城』

☆名古屋城データー

築 城:1612年完成

本丸御殿:1615年完成

築 城 主 :徳川家康

造った人:加藤清正・福島正則・池田輝正・黒田長政などの各地の大名。

歴代城主:尾張徳川家17代

☆現代の名古屋城

昭和05年:天守閣と本丸御殿が国宝第一号に指定。

昭和20年:空襲により建物のほとんどを消失

昭和34年:戦後コンクリート造りで再建される。

平成30年:本丸御殿再建完成

11月14日(日)

清州城から名古屋城まで10㎞ほどを走りました。

久しぶりに正門から入城し、「本丸表二の門」をくぐりました。

普段は、名城公園近くの東門から入っています。

↑ 本丸表二の門(重要文化財)

現存する数少ない創建時の建造物です。

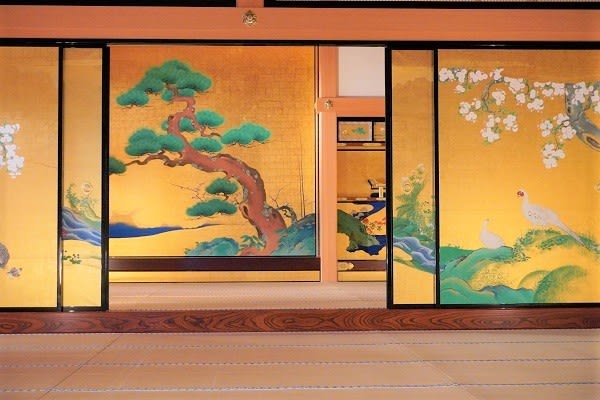

☆ 本丸御殿 (檜の近世書院造)

平成21年復元開始 平成30年6月完成公開

現存されている豊富な資料をもとに築城当時のままに再建されました。

一、玄関

美しい唐破風(カラハフ)の奥に虎と豹がじっと睨む

一、表書院

花鳥・猫が彩る正式な謁見の間

一、対面所

身内だけが立ち入られる、豪奢かつ私的な殿舎

一、上洛殿

細部まで豪華絢爛。技術と贅の粋

1634年寛永11年 三代将軍家光の上洛に合わせて増築された建物。

王の正しい行いを描いた障壁画「帝鑑図」「雪中梅鳥竹鳥図」。

当時33歳の狩野深幽」作。

◇上洛殿の欄間

鶴の親子の彫り物

上の写真の左側の欄間です。

オペラグラスを持ってくれば良かったなぁ、、、後悔先に立たず。

◇上洛殿の天井

一、湯殿書院

将軍が湯を楽しみ英気を養う寛ぎの空間

画像無し

見逃しました。

見逃しました。一、黒木書院

質の高い松材を用いた落ち着きの空間

清州城内から移築したとも伝えれている。

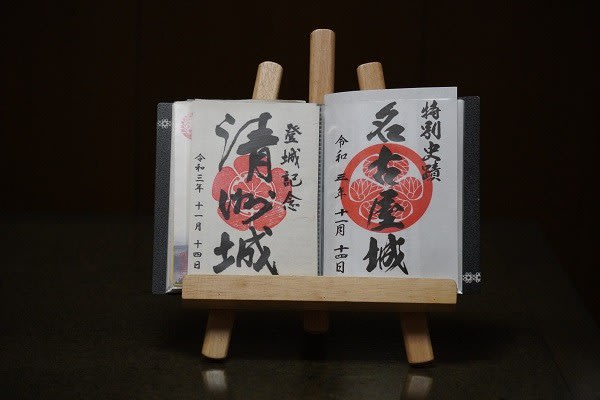

☆ 御城印

この日は、半日ほどで2つの城址巡りができました。

親しい知人から、本丸御殿の見学を強く薦められていました。

コロナ禍が少し落ち着き、やっと見学できて嬉しい限りです。

未だ、ご覧になられてないお近くの方、一見の価値ありでございます。

下手な写真を並べてしまいました。

美しい画像のHPを貼り付けましたので、興味が湧きましたらご覧ください。

※ 本丸御殿ページ ← 名古屋城HP

だろうかなんって、そこが妙に気になってw

平和な新時代の到来と共に、街道筋には拠点

となる城が築かれた訳ですけど、移動に制限が

あった時代なので、当時どのくらいの民衆が

目にしたのでしょうかね。

私?現代人ですが見た事無いですw

コメントありがとうございます。

すみません、オペラグラスの件は確かめていませんでした。

あの時、持参もしていなくて、確かめる気にもなりませんでした。

が、ブログを書いている最中に ふっと勘違いが頭をかすめたのです。

すみません、文章表現に誤りがありました。

助かりました、訂正しますね。

当時の一般民衆は誰一人として見ていないと思います。

武士でさえも見れない人の方が多かったと思われます。

特に上洛殿は、家光さんが一回使っただけだそうです。

徳川家の財力は凄かったのですね~。

400年前に、このような綿密な仕事をできる日本人が居たということに驚きました。

現代人のほうが負けているかもですよね。

当時、苦しい生活を余儀なくされる人々も居ながら、一部では文化度が高くなっていったのですね。

大ペケさんが、お近くでしたら、ここもお薦めします~^^