大雷雨鏡にうつる女かな

夏山河素足浸せば抱かるゝ

人の子の膝にのりそむ青夕立

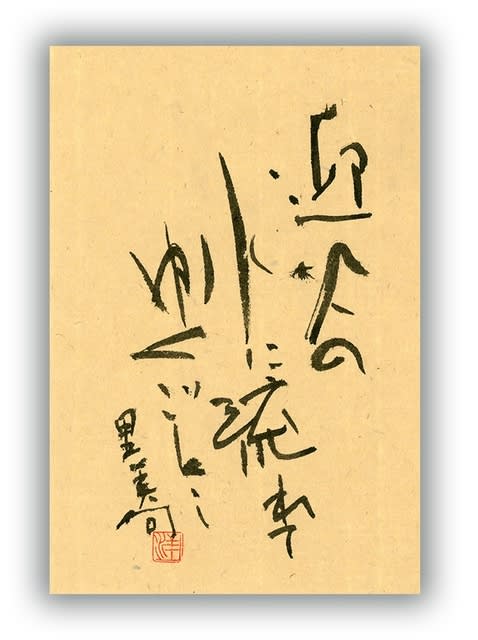

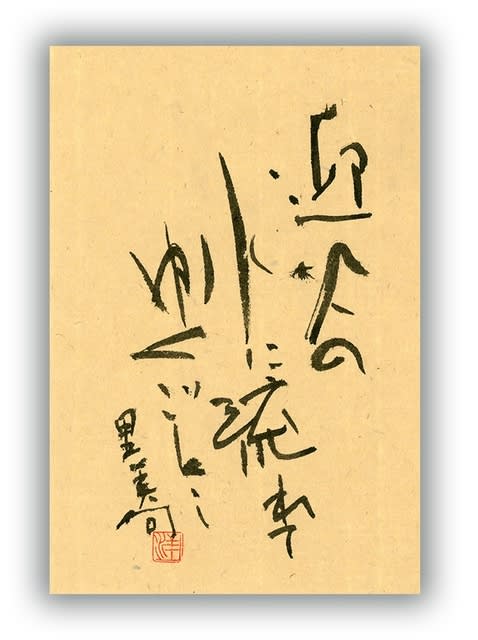

迎火の水に流れてゆくごとし

(郡上八幡)

大雷雨鏡にうつる女かな

夏山河素足浸せば抱かるゝ

人の子の膝にのりそむ青夕立

迎火の水に流れてゆくごとし

(郡上八幡)

慶雲生五彩(けいうんごさいをしょうず)

五色のめでたい雲が生じる

〈王鐸より集字〉

ハガキ

●

麗川会教室での、12月の課題は「新年にふさわしい禅語を書く」

半切や、半切二分の一などの紙に書くことになりますが

昔染めた紙のハガキで遊んでみました。

もう一点。

瑞気満高堂(ずいきこうどうにみつ)

立派な家に、めでたい霊気が満ちる

〈懐素より集字〉

ハガキ

日本近代文学の森へ (61) 田山花袋『蒲団』 8 すれちがいの恋

2018.11.12

時雄と芳子の関係はどうなっているのか。

芳子は、時雄を師として「渇仰(かつごう・かつぎょう)」している。この「渇仰」なんて言葉、今じゃ使わないが、「日本国語大辞典」によれば「(渇して水を思うように、仏を仰ぎ慕う意)仏を深く信じ仰ぐこと。転じて、人や事物を尊び敬うこと。あこがれ慕うこと。」とある。ずいぶん大げさな言葉だが、当時は普通に使われていたのだろうか。ちなみに、「日本国語大辞典」には『栄花物語』だの『義経記』だのの用例が載っているから由緒正しい言葉である。

芳子は時雄を師として渇仰しているが、恋しているわけではない。一方、時雄は、完全に芳子に恋をしているのである。それを「世間」が見たらどういうことになるか。

芳子と時雄との関係は単に師弟の間柄としては余りに親密であった。この二人の様子を観察したある第三者の女の一人が妻に向って、「芳子さんが来てから時雄さんの様子はまるで変りましたよ。二人で話しているところを見ると、魂は二人ともあくがれ渡っているようで、それは本当に油断がなりませんよ」と言った。他(はた)から見れば、無論そう見えたに相違なかった。けれど二人は果してそう親密であったか、どうか。

どうにもよく分からない書き方だ。「単に師弟の間柄としては余りに親密であった」として、「第三者の女」の見たても「無論そう見えたに相違なかった」と肯定しているのに、「けれど二人は果してそう親密であったか、どうか。」というのはどういうことなのか。そこが分かりにくい。

つまりは、自分の気持ちを考えれば、師弟関係としては常軌を逸していると思われるし、世間もそれに気づいているだろうが、実際には、それは自分の一方的な気持ちの問題においてそうなのであって、肉体関係で結ばれている「恋人同士」ではなかったのだ、ということなのだろう。「親密」の語の含む意味が揺れ動いている。

師として渇仰しているだけだといっても、芳子は、時雄からみると、やはり魅力的な女なので、彼女の心のうちを推し量って思い惑うことになる。

若い女のうかれ勝な心、うかれるかと思えばすぐ沈む。些細なことにも胸を動かし、つまらぬことにも心を痛める。恋でもない、恋でなくも無いというようなやさしい態度、時雄は絶えず思い惑った。道義の力、習俗の力、機会一度至ればこれを破るのは帛(きぬ)を裂くよりも容易だ。唯(ただ)、容易に来らぬはこれを破るに至る機会である。

芳子の「恋でもない、恋でなくも無いというようなやさしい態度」は、果たして時雄の目に映った芳子の虚像だったのか、つまり、時雄にはそう見えただけの話なのか、それとも、芳子にも「その気」があったのか。そこが時雄にも分からないから思い惑うことになるわけで、確かに、女性というのは、無意識の媚態ともいうべきものを表すものだ。

「道義の力」というのは、道徳的な観念によって「女弟子に手をつけるなんて不道徳だ」として時雄を押さえつける力、「習俗の力」とは、「まあ、時雄さんたら、先生のくせに、教え子に手をつけるなんて」といった世間の目の圧力。そんなものは、チャンスさえあれば、いとも簡単に突破できたのだと時雄はいう。ただそのチャンスが来なかっただけの話なのだと、妙に勇ましい。

けれども、その直後に、チャンスは二度あったのだと言うのである。それじゃ、あったんじゃないか。それならいとも簡単に破ればよかったじゃないかと思うよね。それが「できなかった」と言うのである。

この機会がこの一年の間に尠(すくな)くとも二度近寄ったと時雄は自分だけで思った。一度は芳子が厚い封書を寄せて、自分の不束(ふつつか)なこと、先生の高恩に報ゆることが出来ぬから自分は故郷に帰って農夫の妻になって田舎に埋れて了(しま)おうということを涙交りに書いた時、一度は或る夜芳子が一人で留守番をしているところへゆくりなく時雄が行って訪問した時、この二度だ。初めの時は時雄はその手紙の意味を明かに了解した。その返事をいかに書くべきかに就いて一夜眠らずに懊悩した。穏かに眠れる妻の顔、それを幾度か窺って自己の良心のいかに麻痺せるかを自ら責めた。そしてあくる朝贈った手紙は、厳乎たる師としての態度であった。二度目はそれから二月ほど経った春の夜、ゆくりなく時雄が訪問すると、芳子は白粉をつけて、美しい顔をして、火鉢の前にぽつねんとしていた。

「どうしたの」と訊くと、

「お留守番ですの」

「姉は何処へ行った?」

「四谷へ買物に」

と言って、じっと時雄の顔を見る。いかにも艶かしい。時雄はこの力ある一瞥に意気地なく胸を躍らした。二語三語(ふたことみこと)、普通のことを語り合ったが、その平凡なる物語が更に平凡でないことを互に思い知ったらしかった。この時、今十五分も一緒に話し合ったならば、どうなったであろうか。女の表情の眼は輝き、言葉は艶めき、態度がいかにも尋常(よのつね)でなかった。

「今夜は大変綺麗にしてますね?」

男は態(わざ)と軽く出た。

「え、先程、湯に入りましたのよ」

「大変に白粉が白いから」

「あらまア先生!」と言って、笑って体を斜(はす)に嬌態を呈した。

時雄はすぐ帰った。まア好いでしょうと芳子はたって留めたが、どうしても帰ると言うので、名残惜しげに月の夜を其処まで送って来た。その白い顔には確かにある深い神秘が籠められてあった。

この二度のチャンスのうち、最初の方は、どうも不可解だ。芳子の手紙の内容は、作家になりたかったけど才能の限界を感じるので田舎に帰ろうと思うということで、別に恋の告白じゃない。それなのに、時雄は、「その手紙の意味を明かに了解した」という。どう「了解」したのだろうか。

先生、私は、ほんとうは文学を勉強するために来たんじゃないんです。先生が好きでたまらなかったからなのです。それなのに、先生はいつまでたっても私の気持ちに気づいてくださらない。だからもう、私、田舎に帰ります。帰って、お芋でも育てて暮らします──という意味が裏に込められていると「了解」したのだろうか。そうとしか考えられない。だから時雄は、その「恋」に報いるべきかどうかで、「一夜眠らずに懊悩した」わけである。そして、妻の寝顔をみて、良心が目覚め、「厳乎たる師としての態度」で返事を書いた。完全な独り相撲である。

二度目のチャンスのほうは、素直に読める。この湯上がりの女の「嬌態」は、「知ってそうしたのか、知らずしてそうなったのか」というようなことが、鷗外の『舞姫』にも出て来る。『舞姫』のほうは、そのまま、男は女と関係を結んでしまうわけで、それが結局二人を悲劇に導いていくのだが、こっちの場合は、「あと15分」というところで、時雄は帰ってしまう。それが、「道義の力」ゆえだったのか、「習俗の力」ゆえだったのか知らないが、とにかく「帛(きぬ)を裂くよりも容易だ」と思っていたのに、ぜんぜん容易じゃなかったわけだ。ハードルは意外に高かった。というよりは、勇気が(というのも変だけど、まあ一種の勇気ではあるだろう)なかっただけなのだ。岩野泡鳴なら、最初からハードルなんてないから、一気に関係してしまうだろう。その変わり、それによって生じるどんな地獄にも耐えたろう。その地獄を生きることが泡鳴の人生だったのだから。

何かというと、オマエは、泡鳴を持ち出して比較するが、そんなに泡鳴が好きなのか? って聞かれるかもしれないが、好き嫌いはともかく、ハチャメチャな泡鳴のほうが人間としては面白いと思う。

で、芳子はどうなったのか。

四月に入ってから、芳子は多病で蒼白い顔をして神経過敏に陥っていた。シュウソカリを余程多量に服してもどうも眠られぬとて困っていた。絶えざる欲望と生殖の力とは年頃の女を誘うのに躊躇しない。芳子は多く薬に親しんでいた。

「神経過敏」からくる「不眠症」に苦しむようになってしまったというのだが、その原因を「絶えざる欲望と生殖の力」にあると時雄は断定するのである。まるで、自分が芳子の欲望を充足してやれなかったから、芳子は病気なったとでもいわんばかりだ。すべてを芳子の性欲の問題に還元してしまっているが、あまりに独断的ではなかろうか。

この後(ほんとうに「この後」なのか、それとももっと以前からなのか、曖昧なのだが。)芳子は別の男に恋をする。つまり、これが今まで何度も出てきた「事件」であり、この小説の冒頭近くに書かれていた「今回のようなことを起こしたのかもしれぬ」の「今回のようなこと」である。

で、くどいようだが、その冒頭部分を今一度引用しておく。

小石川の切支丹坂から極楽水に出る道のだらだら坂を下りようとして渠(かれ)は考えた。「これで自分と彼女との関係は一段落を告げた。三十六にもなって、子供も三人あって、あんなことを考えたかと思うと、馬鹿々々しくなる。けれど……けれど……本当にこれが事実だろうか。あれだけの愛情を自身に注いだのは単に愛情としてのみで、恋ではなかったろうか」

数多い感情ずくめの手紙──二人の関係はどうしても尋常ではなかった。妻があり、子があり、世間があり、師弟の関係があればこそ敢て烈しい恋に落ちなかったが、語り合う胸の轟、相見る眼の光、その底には確かに凄じい暴風(あらし)が潜んでいたのである。機会に遭遇(でっくわ)しさえすれば、その底の底の暴風は忽(たちま)ち勢を得て、妻子も世間も道徳も師弟の関係も一挙にして破れて了(しま)うであろうと思われた。少くとも男はそう信じていた。それであるのに、二三日来のこの出来事、これから考えると、女は確かにその感情を偽り売ったのだ。自分を欺いたのだと男は幾度も思った。けれど文学者だけに、この男は自ら自分の心理を客観するだけの余裕を有(も)っていた。年若い女の心理は容易に判断し得られるものではない、かの温い嬉しい愛情は、単に女性特有の自然の発展で、美しく見えた眼の表情も、やさしく感じられた態度も都(すべ)て無意識で、無意味で、自然の花が見る人に一種の慰藉(なぐさみ)を与えたようなものかも知れない。一歩を譲って女は自分を愛して恋していたとしても、自分は師、かの女は門弟、自分は妻あり子ある身、かの女は妙齢の美しい花、そこに互に意識の加わるのを如何ともすることは出来まい。いや、更に一歩を進めて、あの熱烈なる一封の手紙、陰に陽にその胸の悶(もだえ)を訴えて、丁度自然の力がこの身を圧迫するかのように、最後の情を伝えて来た時、その謎をこの身が解いて遣(や)らなかった。女性のつつましやかな性(さが)として、その上に猶(なお)露(あら)わに迫って来ることがどうして出来よう。そういう心理からかの女は失望して、今回のような事を起したのかも知れぬ。

「とにかく時機は過ぎ去った。かの女は既に他人(ひと)の所有(もの)だ!」

歩きながら渠はこう絶叫して頭髪をむしった。

ここまで読んでくると、この謎の多い冒頭部分は、そういうことだったのね、と納得ができる。なかなか巧みな構成なのである。

しかし、「今回のようなことを起こした」原因が、自分が彼女の訴えてきた「謎」を解いてやらなかったことにあるするのは、時雄の勝手な妄想だろう。師への恋が叶わなかったから、恋の相手を若い男に変えたなんてことじゃないぐらい、「文学者」なら分かるはずだ。けれども、この小説は、肥大化する時雄の妄想の世界をあますところなく語っていくわけで、ますます常軌を逸した物語となっていくのである。

瀧しぶき椅子に横たふ女かな

念佛の光の中へ瀧となる

日の射してがざみの動く紙袋

冷し酒夫の一日知らざりき

日本近代文学の森へ (60) 田山花袋『蒲団』 7 妻のガマン

2018.11.8

妻が産褥にあるにもかかわらず、女弟子を一つ屋根の下に住まわせるという、無神経きわまる時雄のわがままは、いっとき家の様相をまったく変えた。

最初の一月ほどは時雄の家に仮寓していた。華やかな声、艶(あで)やかな姿、今までの孤独な淋しいかれの生活に、何等の対照! 産褥から出たばかりの細君を助けて、靴下を編む、襟巻を編む、着物を縫う、子供を遊ばせるという生々した態度、時雄は新婚当座に再び帰ったような気がして、家門近く来るとそそるように胸が動いた。門をあけると、玄関にはその美しい笑顔、色彩に富んだ姿、夜も今までは子供と共に細君がいぎたなく眠って了って、六畳の室に徒(いたずら)に明らかな洋燈(ランプ)も、却(かえ)って侘しさを増すの種であったが、今は如何に夜更けて帰って来ても、洋燈の下には白い手が巧に編物の針を動かして、膝の上に色ある毛糸の丸い玉! 賑かな笑声が牛込の奥の小柴垣の中に充ちた。

何となく森鷗外の『舞姫』を思わせる文体だが、どこかで意識しているのだろうか。花袋は才能がないだけに勉強家だったようだから、研究したのかもしれない。(ちなみに『舞姫』は明治23年発表。『蒲団』は、明治40年発表である。)

それにしても、まったく、時雄のなんという脳天気ぶりだろう。芳子は妻の手伝いをかいがいしくするけれど、それを妻はどんなに苦々しい思いで受け入れたことか。受け入れたくなんてなかったろう。「出ていきなさいよ!」って叫びたかったことだろう。それなのに、時雄ときたら、まるで新婚家庭を得たかのように浮かれまくっている。妻の思いをまったく無視すれば、こんな「楽園」のような家庭の図が描けるというものである。

花袋は「平面描写」ということを唱え、主観を交えずに事実だけを客観的に描くことを小説の方法として主張した。けれども、この「家庭の幸福」の図は、まったく「客観的」ではない。どこまでいっても、「時雄がみた図」である。時雄の主観にとことん染まった光景である。見たいものしか見ず、都合の悪いことは見ない、という態度が生んだほとんど「幻想」である。

「賑かな笑声が牛込の奥の小柴垣の中に充ちた。」というけれど、その「笑声」に妻のものが交じっていたとでもいうのだろうか。たとえ交じっていたとしても、作り笑いでしかなかったろう。

しかし、それはそれとして、女弟子の芳子は、いったいどういう気持ちで、時雄の家に一月も住んだのだろうか。19歳だからといっても、りっぱな大人の女だ。いくら文学への志が強かったとはいっても、産後間もない奥さんのいる家に一緒に住むことに何の抵抗もなかったのだろうか。靴下を編んだり、着物を縫ったりして尽くしてはいるが、同じ女として、奥さんがそれをどう思うか、まったく考えなかったというのだろうか。花袋は、そのことをまったく書かない。だから、ちっとも芳子という女が「立体的」にならない。まさか、それを「平面描写」だというわけではないだろうが。

結局、妻がもたなかった。ガマンにも限界があったわけである。

けれど一月ならずして時雄はこの愛すべき女弟子をその家に置く事の不可能なのを覚った。従順なる家妻は敢てその事に不服をも唱えず、それらしい様子も見せなかったが、しかもその気色(きしょく)は次第に悪くなった。限りなき笑声の中に限りなき不安の情が充ち渡った。妻の里方の親戚間などには現に一問題として講究されつつあることを知った。

時雄は種々(いろいろ)に煩悶した後、細君の姉の家──軍人の未亡人で恩給と裁縫とで暮している姉の家に寄寓させて、其処から麹町の某女塾に通学させることにした。

「一月ならずして」というけど、「1ヶ月も住まわせたのかよ!」ってことだよなあ。「愛すべき女弟子をその家に置く事の不可能なのを覚った。」なんて遅すぎる。せめて三日で気づけってことだ。

妻は、「従順」だから、「不服をも唱えず、それらしい様子も見せなかった」というが、それがほんとうならずいぶん出来た妻である。けれども「それらしい様子」は、しょうっちゅう見せたに違いない。時雄が気づかなかっただけの話である。ぜんぜん気づかなかったというなら、ほんとに鈍感な男だが、実際には、気づいていても無視していたのだろう。まあ、そのうち、慣れるだろうぐらいに高をくくっていたのかもしれない。けれども、その妻も「その気色(きしょく)は次第に悪くなった」わけで、さすがの時雄も、対策を講じて、芳子を家から出さざるを得なかったわけである。

で、芳子は何をしていたのか。時雄の妻の姉の家に住んだわけだが、そこから「某女塾」に通った。彼女の部屋の描画が、当時の文学志望の女学生の生態をよく伝えている。

その寓していた家は麹町の土手三番町、甲武の電車の通る土手際で、芳子の書斎はその家での客座敷、八畳の一間、前に往来の頻繁な道路があって、がやがやと往来の人やら子供やらで喧しい。時雄の書斎にある西洋本箱を小さくしたような本箱が一閑張(いっかんばり)の机の傍にあって、その上には鏡と、紅皿と、白粉の罎と、今一つシュウソカリの入った大きな罎がある。これは神経過敏で、頭脳(あたま)が痛くって為方(しかた)が無い時に飲むのだという。本箱には紅葉全集、近松世話浄瑠璃、英語の教科書、ことに新しく買ったツルゲネーフ全集が際立って目に附く。で、未来の閨秀作家は学校から帰って来ると、机に向って文を書くというよりは、寧ろ多く手紙を書くので、男の友達も随分多い。男文字の手紙も随分来る。中にも高等師範の学生に一人、早稲田大学の学生に一人、それが時々遊びに来たことがあったそうだ。

尾崎紅葉、近松の浄瑠璃、ツルゲーネフといったラインナップは、時雄の影響だろう。

問題は「男文字の手紙」であった。