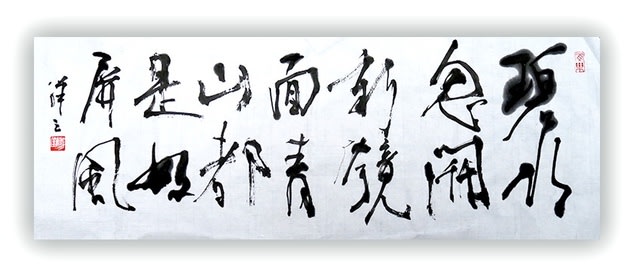

20×55cm

碧水忽開新鏡面

青山都是好屏風

碧水忽(たちまち)開く新鏡面

青山都(すべて)是れ好屏風(こうびょうぶ)

青い水はまさに磨きたての鏡。

周囲の青い山は屏風をたてたようだ。

●

作者は「俞樾」らしいです。(ネット情報)

確認できていません。

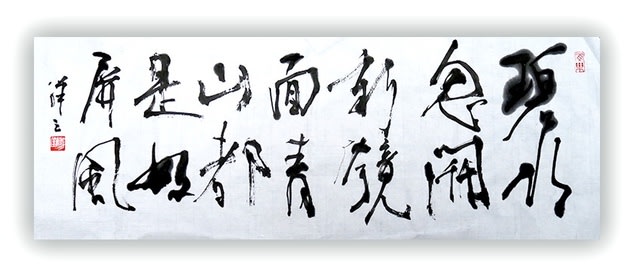

もう一点、同じ詩句を。

55×30cm

20×55cm

碧水忽開新鏡面

青山都是好屏風

碧水忽(たちまち)開く新鏡面

青山都(すべて)是れ好屏風(こうびょうぶ)

青い水はまさに磨きたての鏡。

周囲の青い山は屏風をたてたようだ。

●

作者は「俞樾」らしいです。(ネット情報)

確認できていません。

もう一点、同じ詩句を。

55×30cm

日本近代文学の森へ (46) 田山花袋『田舎教師』 1

2018.9.30

岩野泡鳴で思わぬ足止めをくらってしまった。評判のよくない自然主義文学の中でも特に評判が悪い岩野泡鳴の「五部作」を曲がりなりにも読んだことは、思わぬ収穫もあった。自然主義の中でも、特異な地位を占める泡鳴の書きぶりとか生き方をある程度身近なものとして知った今は、それを軸にして他の自然主義文学を眺めることを可能にしてくれたような気がするのだ。

で、次は何を読もうか。流れからすれば、田山花袋の『蒲団』ということになるだろうが、これは20年ほど前に再読して、ずいぶんと嫌な気分になった気がする。それは、必ずしも、あの有名な、女弟子が出ていった後、彼女が使っていた「蒲団」に顔を埋めて泣いたというウスギタナイ場面の「嫌な感じ」ではなくて、むしろ、当時の女性が置かれていた理不尽な社会的なプレッシャーに驚いたことからくる「嫌な感じ」だった。

泡鳴の作品でも、ずいぶん嫌な感じを味わってきたので(それはそれで面白かったわけだが)、ちょっと雰囲気の違う作品にしたいということで、同じ田山花袋の作品でも、抒情的な雰囲気をもった『田舎教師』を読むことにした。

これも再読である。読んだのは、確か、高校生のころ。(ぼくが持っている岩波文庫版は、昭和40年の40刷である。第1刷が昭和6年とあるから、ずいぶんと売れたのだ。このこと自体、隔世の感がある。)内容はまったく覚えていないのだが、なんだか「みじめな教師」のイメージだけがぼくの中に定着した。それが「抒情的」だというのは、後の自然主義についての評論なので仕入れた知識で、高校生のぼくがそう感じたというわけではない。

何はともあれ、これもできるだけゆっくり読んで行きたい。

四里の道は長かった。その間に青縞(あおじま)の市のたつ羽生(はにゅう)の町があった。田圃にはげんげが咲き、豪家(ごうか)の垣からは八重桜が散りこぼれた。赤い蹴出しを出した田舎の姐(ねえ)さんがおりおり通った。

羽生からは車に乗った。母親が徹夜して縫ってくれた木綿の三紋の羽織に新調のメリンスの兵児帯(へこおび)、車夫は色のあせた毛布(けっとう)を袴はかまの上にかけて、梶棒を上げた。なんとなく胸がおどった。

『田舎教師』の冒頭だ。きれいな田園風景の描写から始まる。しかし、ぼくにはよく分からない言葉がある。「青縞」だ。

「青縞」というのは、「紺色で無地の木綿織物。法被(はっぴ)・腹掛け・足袋などに用いる。」〈デジタル大辞泉〉のことで、分かりやすいものとしては、剣道着がそれらしい。

wikiによれば、「青縞は、埼玉県羽生市など、埼玉県北部地域で江戸時代末期ごろから生産されている藍染物の伝統工芸品。武州織物、武州正藍染とも。」とされ、ここに「羽生」の地名が見える。

ついでだから更に詳しい説明を紹介すると、「藍をもって青く染めた糸で織った縞木綿。天明年間(一七八一〜八九)武蔵国埼玉郡騎西(埼玉県北埼玉郡騎西町)付近の農家の婦人が自家栽培の綿を紡ぎ染めて農閑期に副業として製織したもの。需要の増大につれ綿糸を購入して織るようになった。文化年間(一八〇四〜一八)足立郡蕨(蕨市)の機業家高橋新五郎は青縞の江戸販売の有利を考え足利(栃木県)・青梅(東京都)の機業地を視察し、文政八年(一八二五)高機を木綿用に改良し青縞を製織した。高機は近郷に普及し青縞を製織する者が多くなった。新五郎は天保八年(一八三七)高機二百台の出機を所有したと伝えられている。このころには織元が生まれ農家は織元より糸の供給をうけて賃織した。織賃は織り払いが多く前借・内渡制も行われた。明治以後は青縞の名称は用いられなくなり、紡績綿糸を用いてからは青縞系統の木綿縞として双子縞(ふたこじま)が大正末期まで織られた。」〈国史大辞典〉となる。ただし、この中で「明治以降は青縞の名称は用いられなくなり」というのはどうも間違いのようで、現にこの『田舎教師』では「青縞」と言っている。『田舎教師』の出版は、明治42年(1909年)である。

「青縞の市がたつ羽生」という部分を、意味不明のまま読み飛ばすと、この小説が薄っぺらなものになる。「青縞」って何? ってところからいろいろ調べると、その土地の歴史とか匂いまで感じられるようになる。それもまた小説を読む楽しみなのかもしれない。

この「青縞」に関する記述は、この小説には結構でてきていて、最初の方に、こんな記述がある。

校長の語るところによると、この三田ヶ谷という地は村長や子弟の父兄の権力の強いところで、その楫を取って行くのがなかなかむずかしいそうである。それに人気もあまりよいほうではない、発戸(ほっと)、上村君(かみむらぎみ)、下村君(したむらぎみ)などいう利根川寄りの村落では、青縞の賃機(ちんばた)〈注:機屋から糸などの原料を受け取り、賃銭を取って機を織ること。〉が盛んで、若い男や女が出はいりするので、風俗もどうも悪い。七八歳の子供が卑猥きわまる唄などを覚えて来てそれを平気で学校でうたっている。

主人公の林清三が勤める三田ヶ谷の小学校の校長の話だが、「青縞」はこの地域の大事な産業で、それに伴う「風俗の悪化」も見られるというのである。

清三が初めて赴任先の小学校へ行く時の描写にも「青縞」が出て来る。

青縞を織る音がところどころに聞こえる。チャンカラチャンカラと忙しそうな調子がたえず響いて来る。時にはあたりにそれらしい人家も見えないのに、どこで織ってるのだろうと思わせることもある。唄が若々しい調子で聞こえて来ることもある。

発戸河岸(ほっとかし)のほうにわかれる路の角には、ここらで評判だという饂飩屋があった。朝から大釜には湯がたぎって、主らしい男が、大きなのべ板にうどん粉をなすって、せっせと玉を伸ばしていた。赤い襷をかけた若い女中が馴染らしい百姓と笑って話をしていた。

路の曲がったところに、古い石が立ててある。維新前からある境界石で、「これより羽生領」としてある。

活気のある光景である。「青縞」がどういうものであるかを知って読むと、こうした描写にも深い奥行きが感じられるようになる。

花袋は、この『田舎教師』というフィクション(モデルはいるが)を勝手に作りあげるのではなくて、その土地に対する詳しい調査のもとに作品をつくっていることが分かる。彼の小説は、少なくともこの『田舎教師』においては、主人公の生き方だけではなく、その背景となる社会の姿も描こうとする姿勢を見せている。まだそのように断定する段階ではないにせよ、泡鳴の例えば『泡鳴五部作』の第1作『発展』の冒頭と比べればそのことははっきりとする。

麻布の我善坊にある田村と云ふ下宿屋で、二十年來物堅いので近所の信用を得てゐた主人が近頃病死して、その息子義雄の代になつた。

義雄は繼母の爲めに眞まことの父とも折合が惡いので、元から別に一家を構へてゐた。且、實行刹那主義の哲理を主張して段々文學界に名を知られて來たのであるから、面倒臭い下宿屋などの主人になるのはいやであつた。

が、渠が嫌つてゐたのは、父の家ばかりではない。自分の妻子──殆ど十六年間に六人の子を産ませた妻と生き殘つてゐる三人の子──をも嫌つてゐた。その妻子と繼母との處分を付ける爲め、渠は喜んで父の稼業を繼續することに決めたのである。然し妻にそれを專らやらせて置けば、さう後顧の憂ひはないから、自分は肩が輕くなつた氣がして、これから充分勝手次第なことが出來ると思つた。

ここでは、いきなり主人公の個人的な事情に入っていってしまい、しかも、ここの人物についての説明もないから、何が何だか分からないうちに、読者はその複雑怪奇な人間関係にまっただ中に巻き込まれていく。そしていくら読んでもその人間関係のどろ沼から這い出すことはできないのである。

それに比べると、『田舎教師』は、田園の風景描写で悠然と始まり、そこにその土地の歴史と現在を鮮やかに描き出している。歌舞伎の幕開きのような感じである。

その風景の中を、主人公が「胸をおどらせて」人力車に乗って行く。彼の前にはどんな人生が待っているのだろうか。読者も、ちょっとわくわくする。けれども、この小説はハッピーエンドではない。彼を待っているのは「みじめな教師の生活」だったのだ。その経緯をこれから読んでいくことになる。