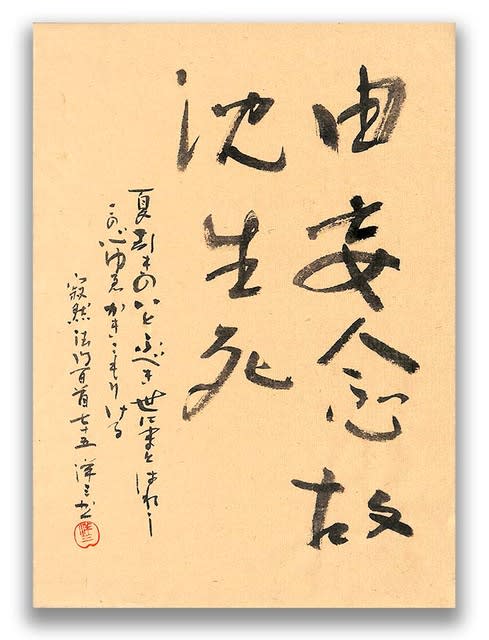

自惟孤露

みなしごとなりにし日より世中を厭ふべき身のほどは知りにき

半紙

【題出典】『法華経』寿量品

【題意】 自惟孤露

自ら惟(おもい)みるに孤露にして

自分を振り返ってみると、孤独で、(頼りにする人もいない。)

【歌の通釈】

孤児となった日から、世の中を遁れ出家するべき身だと知ったのだよ。

【語釈】

「みなしごと……」『法華経』寿量品の良医病子の場面について言っている。良医である父が海外へ行っている間に、子どもたちが誤って毒を飲んでしまう。帰国した父は薬を与えたが、本心を失った子どもは薬を飲もうとしない。そこで父は再び国外に出て、自らが死んだことを告げさせる。すると本心を失った子どもは悲しみの中、本心を取り戻し薬を服用し、病を治した。この比喩により、仏が涅槃に入ったのは迷う衆生を救うための方便であり、真実には永遠に存在するという久遠の仏の心を示したのである。この歌は、父の死を告げられた毒を服した子どもの心境を表したもの。

【考】

この歌は「法華経」良医病子の比喩の中の子が、父の死を告げられた時の心境を詠むが、釈迦が入滅した後に生きる自分は、その子のように父に死に別れたみなしごであり、出家して仏を求めるべき身だと自覚したという歌。寂然が涅槃会を詠んだ「墨染めのたもとぞけふは露深き鶴の林のあとのみなしご」(寂然法師集・九二)は、釈迦に先立たれた人々を「みなしご」と詠んだ同発想の歌である。

寂超「法門百首」は「とことはにたのむかげなきねをぞ泣く鶴の林の空を恋ひつつ」(新勅撰集・釈教・六一三)と詠む。仏の涅槃の空を恋いながら、いつまでたっても泣き続けるという意で、良医病子の比嚥の場面ではなく、直接に仏の涅槃を詠む。

(以上、『寂然法門百首全釈』山本章博著 による。)