仙人棲家の近くに「これより出世街道」という文字が消えかかった木製の案内板があり、その街道沿い約800mの間に東を向いた小さな神社が三つあるのが気になっていましたので、調べてみました。

この案内板の方は、ずいぶん前に地元の水戸市常澄商工会むらおこし連が建てたそうですが、3つの神社のうち一番南に位置する出世稲荷神社が街道名の原点のようでした。

この出世稲荷神社の沿革などの詳細は不明ですが、全国の稲荷神社の祭神である宇迦之御魂大神(うかのみたまのかみ)を祭神としています。調べると全国に「出世稲荷神社」という名の神社は他にも10数社あります。

一説では稲荷神を信仰していた豊臣秀吉が天正15年(1587)造営の聚楽第にも稲荷神を勧請し、行幸した後陽成天皇が立身出世を遂げた秀吉に因んで「出世稲荷」の号を授け、出世開運の神として大名や公家から庶民までの崇敬を受けたと伝わります。これが現在の京都大原にある出世稲荷神社で、この他にWikipediaには松江、埼玉、東京などにある12社の同名の神社が載っています。

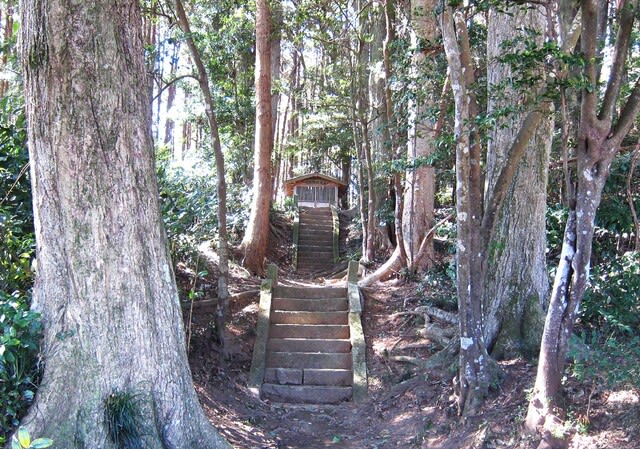

万延元年(1860)に祀られたというこの社も御利益のある特別な神社として、県内外各地から数多くの参拝客が訪れ、周辺には店や宿屋などが連なっていた、と現在の状態からは考えられない話が伝わっています。そして神社に至る山中の道は「出世街道」と呼ばれ、明治以降には出征する兵士や家族達の参拝が多かったことから「出征街道」とも呼ばれていたそうです。

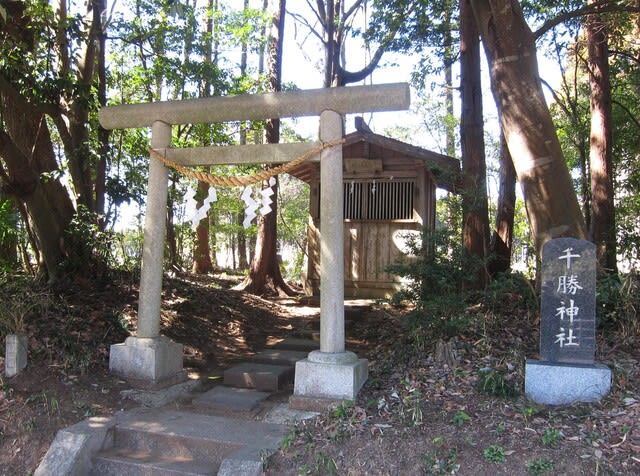

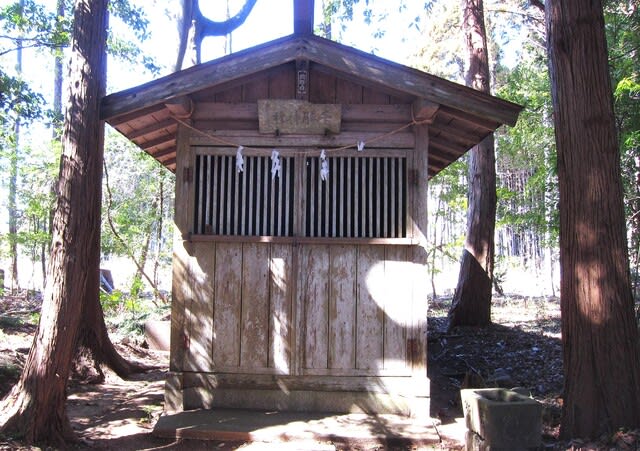

出世稲荷神社より200mくらい北にある「千勝神社」はクルマでは通り過ぎてしまうような小さな鳥居です。出世神社の隣で千勝とは縁起よく聞こえますが、関連はあるのでしょうか。

祭神は猿田彦大神(さるだひこおおかみ)、天孫降臨の際、「教導や道開き」の大功を果されたという神様です。Wikipediaにはつくば市や埼玉の千勝神社6社が載っていますが、この社は入っていませんし、詳細は不明です。

なお社殿裏には千勝神社古墳がありました。約4.3m四方、高さ約0.8mの方墳です。この一帯は縄文海進時には海に面した台地だったので、小規模な古墳が数多く残っています。

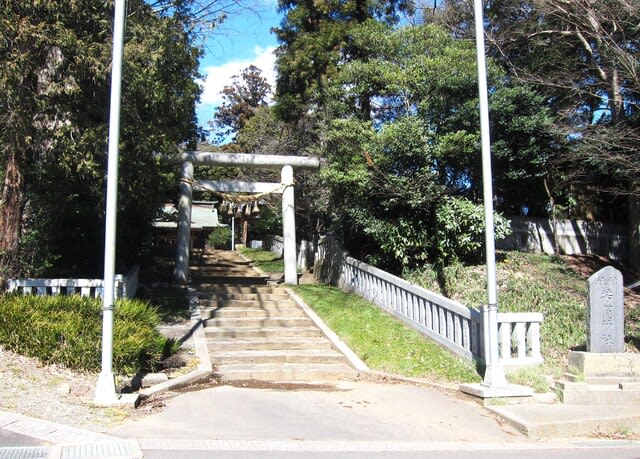

一番北にあるのが「芳賀神社」です。祭神は大山津見命(おおやまつみのみこと)で山と海を司る神とされます。沿革や詳細は分かりませんが、案内板にはいくつもの祭事暦が書かれていました。

神社入口の両脇には、水戸市の保存樹に指定された樹齢約200年の大ケヤキがあります。

境内は広く、しかも箒の掃き目が残っているほどきれいです。

栗崎護国神社、素鷲神社などの境内社が多く点在していました。

小さいながら厳粛で立派な本殿です。

この時期色彩のない境内には、ピンクの侘助が輝いていました。

水戸市栗崎町にあるこの三社は芳賀神社の神職の方が兼務しているそうで、清掃管理は住民の氏子の方々やっているのでしょうか、3社ともきれいに掃き清められていたのには感心しました。

文部科学省の調査では、全国の神社数は81,158社(茨城2,491)、寺院数は77,256寺(茨城1,298)という数字があるそうですが、どの程度の規模の神社が調査対象に入っているかは分かりません。寺院に比べて建てるのが容易な神社は、地域住民の拠りどころして数多くが知られずに存在しているのではないでしょうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます