みなさまこんにちわ。

なんだかんだ、毎週の講演出張明けの毎週の当直と明けの初診外来・再診に、顔面に極端な疲労が見え隠れするアラフォーです。

さて、いろいろな試練や苦難はいつもなんとかヒーヒーいいながら乗り越えてきたのですが、2月今回はさすがに自分が全力を出しきれなかったことに

やや落ち込んでしまいました(お金の件です)。自分だけのことだけやればいいのでであれば楽だなぁと心の底から思ったり。

でも医師としての仕事や教育のためには頑張れるのですが、自分のためだけとかになるとどうにも後回しになってしまうので

そういうおせっかいで人のために時間を使ってしまう自分が嫌になったりならなかったり。。。

結論、再び立ち上がりました。この半年でいろいろと挑戦してGrantを集めに行きます。

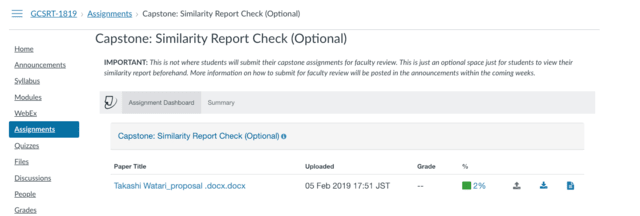

さて、毎日の業務で流れてしまっていますが、いつのまにかGCSRTも架橋にはいり選択必修が始まってしまいました。

しかも楽しみにしていた表題のコースです。参考図書はありませんが、尊敬する津川先生のサイトが一番勉強になります!試験どころの一番の参考書です。

世界中をつなぐ全体の授業は3月イベントは下記のようになっております。

Sample Size and Power Calculations

Assignment Prep Work for Journal Club Webinar is not marked as done.

Casual Design Review Lectures 1-3

Journal Club

Causal Design Quiz (Lectures 1-3)

Capstone: Revised Proposal Due - NO EXCEPTIONS

それで、Advanced Quantitative Methods in Epidemiologyの授業は10コマ

Lecture 1: Introduction to Evidence Based Medicine

Lecture 2: Role of Observational Studies for CER

Lecture 3: Steps of Systematic Review

Lecture 4: Introduction to Meta-Analysis

Lecture 5: Clinical Practice Guideline Development

Lecture 6: Using Screening Results to Support Clinical Decision Making

Lecture 7: Introduction and Elements of a Decision Problem

Lecture 8: Structuring and Analyzing Decision Problems

Lecture 9: Introduction to Cost-Effectiveness Analysis

Lecture 10: Cost-Effectiveness Analysis

ですとのこと。

そろそろ本腰いれて、勉強していかねばなりません。いかんせん、人のためにあまりにもいろいろと引き受けすぎているので

やはり軽く受けてしまうのが悪いのですが、本当に大事なものを見極めて、緊急でないけれども、成長のために重要なことは最優先したい!と決意して。

今日は眠いので明日からがんばります。