みなさま、こんにちわ。

みなさま、こんにちわ。

みなさま、こんにちわ。

皆様 こんにちわ。

いやはや時間の流れが3年前のバンコクで闘っていたときと比べて3倍くらいに加速しているような気がします。

移動中などの細切れ時間が本当にとても貴重で、すべて執筆か、論文書きか、訳本校正か、授業の準備か、大学改革業務や入学試験をどうしたらよいかなどなど、

焦る焦る。やはりすべて紙に書き出すことが自分にはあっているみたいです。また唯一のストレス発散はジムで走る事です。

やることが山積みで、大学教員とは何故にこんなにも激務なのかと・・。

体力的にも昔のように徹夜が出来ないですし、よく寝ないと翌日の生産性ががたっと落ちますし、飲酒は翌日響くのでSelectして飲みに行くようになりました(学生は応需義務があります)。

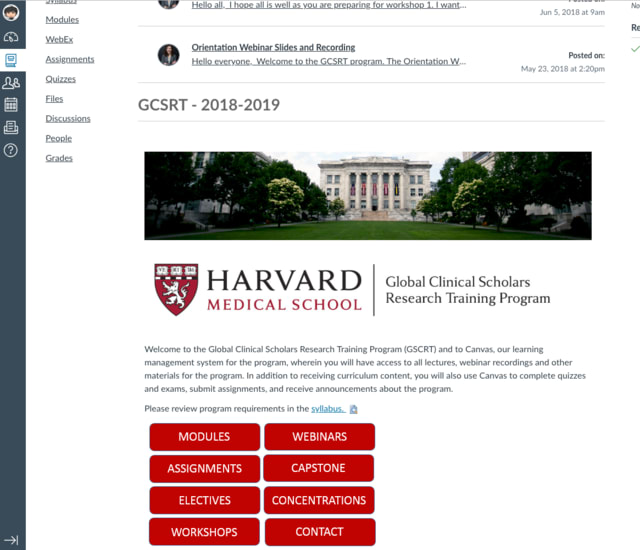

さてHarvard GCSRT始まりまして30日後の感想です。

現段階ではICRTのBiostatisticsで十分対応可能です。STATAコマンドはもうかなりなれてますので。

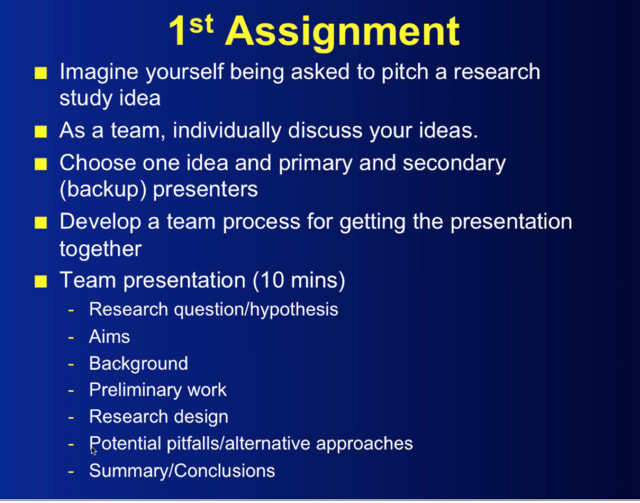

が、Team Assignment 1が早速、国境も宗教も文化も違う連中と毎日ぎゃーぎゃーやりとりを行い、毎週会議をして意見をぶつけあうのでかなり大変です。

おそらく、日本的な和を重んじる、空気を読むなどのことは当然あるわけないので、それで状況が悪いのが当たり前という寛容性が大事かと日々自分をたしなめております。

もうみんな研究者として走り出しているので、できるだけ仕事やアイデアの客観性と公平性を重んじようとサウジアラビアとデンマークと共同してプロポーザルの点数をつけたり、公平にアイデアをFINERで点数をつけさせてみたら

ギャグでだした僕のProbioticsがえらばれてしまうといった結末。

当然、僕はリーダーとしてすべてのものを押し付けられているような・・(24時間以内に、300本のAbstarctを軽く読んで配ります)

男気スイッチ日本魂。しかたない、一肌脱いで、1stプレゼンターも、多国籍研究テーマも僕がひきうけることになりました。

大学で教員をやっていると学生達のPBLやチュートリアルやグループ学習でFree ride問題(何もしなくても成績をもらう)というのは彼らの問題だけかと思いましたが、

これは世界共通(当たり前でしょうか)なのでしょうか。医学生にあまり強く言えなくなりました。

KC先生がいっていた、Tema building の難しさ。

だから、Team でサバイブする課題をWSで一日かけて行なったのですね。意図が本当によくわかりました。

会議の終了後、デンマークのチームメイトからもらった勇気のでる言葉

”Actually, I found the rating a bit difficult – but then I remembered our first teamwork in London; The Bushfire Survival Situation, where we actually performed better as a team compared to our individual scores. Let us continue in high spirits. Best,”

個人でやるよりチームでやったほうが成果がでる!ということ。まったくです

偶然KC先生が僕のことをツイートしてくれていて元気が少しでました。

Mahidolのときもそうでしたが、最初は始まったばかりで少し多国籍過ぎてストレスフルですし適応が難しいですが、1年経ったらきっと本物の仲間になっているのではないかなと信じて明日もがんばります。

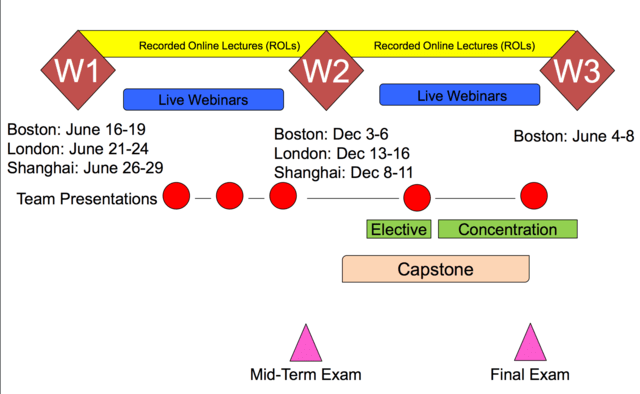

参考までに。下記が日程です。大体毎週火曜日と水曜日に全世界150人が同時に繋ぐInteractive Webinerがあります。

Tue Jul 3, 2018 Intro to Biostatistics (Lectures 1-3) 12am

Wed Jul 4, 2018 HOLIDAY: HMS Closed 12am

Fri Jul 6, 2018 Webinar: Canvas Orientation 9am to 10am

Tue Jul 10, 2018 Intro to Biostatistics (Lectures 4-6) 12am

Webinar: Intro to Biostatistics Review Lectures 1-3 9am to 10am

Thu Jul 12, 2018 Intro to Biostatistics Quiz (Lectures 1-3) due by 11:59pm

Tue Jul 17, 2018 Intro to Biostatistics (Lectures 7-10) 12am

Webinar: Intro to Biostatistics Review Lectures 4-6 9am to 10am

Thu Jul 19, 2018 Intro to Biostatistics Quiz (Lectures 4-6) due by 11:59pm

Tue Jul 24, 2018 Biostatistical Computing (Lectures 1-4) 12am

Wed Jul 25, 2018 Webinar: How to Give a Team Presentation 9am to 10am

Mon Jul 30, 2018 Webinar: Special Topics: Managing Time and Technology to Support Your Deep Focus and Creativity 9am to 10am

Tue Jul 31, 2018 Webinar: Intro to Biostatistics Review Lectures 7-9 9am to 10am

Thu Aug 2, 2018 Intro to Biostatistics Quiz (Lectures 7-9) due by 11:59pm

Tue Aug 7, 2018 Biostatistical Computing (Lectures 5-8) 12am

Thu Aug 9, 2018 Webinar: Software Testing for Presenters 9am to 9:45am

Biostatistical Computing Quiz (Lectures 1-4) due by 11:59pm

Sun Aug 12, 2018 Team Assignment 1: Pitching Your Study due by 11:59pm

Wed Aug 15, 2018 Webinar: Team Assignment 1 Presentations - Session 1 8am to 11am

Thu Aug 16, 2018 Team Assignment 2 Opens 12am

Webinar: Team Assignment 1 Presentations - Session 2 8am to 10:30am

Tue Aug 21, 2018 Ethics and Regulation (Lecture 1-4) 12am

Thu Aug 23, 2018 Biostatistical Computing Quiz (Lectures 5-8) due by 11:59pm

Mon Aug 27, 2018 Webinar: Special Topics - Writing for Clarity 9am to 10am

みなさまこんにちわ。

ようやく日本に帰る飛行機の中でこれを書いております。

WS1の感想です。Distant Learning の欠点を埋める為にはどうしても顔が見える関係を早期に構築しなければならないことと、円滑なTeam Net Workを作ることが重要となります。

日本人どうしであったらLINEやFace bookで良いのですが、海外だと規制がある(DubaiはSKYPEが使えません、中国はそもそもいろいろ規制が・・)のでそれを補うためにHarvard のCanvasという学務マネージメントソフトで前回ICRTまではなかったグループビデオ通信ソフトが導入されました。

さて、Face to faceで行わなければならない内容は、座学では全くなく(座学は勝手にしろスタイル)で、具体的にはハーバードビジネススクールのケース(山火事で多数が死んでしましうようなケースでチームでどうすれば生存できるか)を用いて、個人主義で勉強やタスクをこなすよりもチームを作りコミュニケーションをとりながら思案した方が生存の確率が高いことを実証する授業であったり、すべての成功している組織は明確なビジョンを持っており、ビジョンを見ればそれがどの世界的な組織(会社)であるかわかるなどのグループディスカッションがメインです。Global education という新しい部門でまだまだ歴史が浅いので、毎回毎回次から次へと変わっていっている印象です。(下記参照)

https://gce.hms.harvard.edu/professional-programs/core-programs/global-clinical-scholars-research-training-program/curriculum

人生100年、新しい学びのスタイル。

確かに本を読めばわかることはもう遠隔授業で良いわけで、面白くないアウトカムのでない授業は双方にとって時間の無駄ですね。(日本の医学部は確実に今後再編と淘汰が行われていくと思います、それはまた別の機会に書きます)

それ以外の体感したり・ディスカッションを行うことで新しい人と人とのつながりからさらなるInspireとInovationを促すにはFace to Faceのグループワークが必須と思いました。よく言われる(僕は前述したMBA講義の田久保先生の授業で興味をもって本を読むに至りました)VUCAについて

Volatility(変動性)

Uncertainty(不確実性)

Complexity(複雑性)

Ambiguity(曖昧性)

から頭文字をとって作られた単語です。

医療においても現代のカオス化した新しい「予測不能な状態」をどう新しい人材として乗り越えていくか。

そういうものをビジョンをもって自分たちが作っていくか。

きっと、今さらながら思うにそういう授業を朝から夜まで缶詰でやっていたのだと感じます。個人的には自分の意見を誰にでもワーワー言うのはなれていますので良いのですが、

意見を言うことに慣れていない・ディスカッションが苦手であるとこの手のタイプの授業は困る方が多いかもしれません。がんばろう日本、練習あるのみですね。

皆さま こんにちわ

ついに1月13日から16日にかけてHarvard ICRT Japanが開講いたしました。

参加者の皆さんと直接意見を交わし、何かつまづいているところがないか、どうしたら働きながら効率的に学べるかなどの申し送りという名の友達作りに行ってまいりました。それもこれも、Harvard ICRTを日本に誘致したリーダーの諸見里先生の御高配のおかげです。

驚いたことに、会場となったOISTの国際的かつモダン建物は日本一かと感じます。どうです!?この美しい海に囲まれた美しい施設は。

働いている研究者は外国人が多いらしく、建物内の会話や看板は全て英語であったのがとても新鮮で、世界と勝負しているという雰囲気がムンムンとしてました。沖縄の地にこんな素晴らしい世界最先端の研究施設があるとは恥ずかしながら知りませんでした。黒川清先生偉大です。

今回はProgramを日本からの受講者がほとんどである為にどうも合わせてきたとのことで、アジアで新しいグループワークなども試してみたかったとのことでした。

KC先生のプレゼンの仕方は自分にとってとても勉強になった(胸を軽く張り手掌は常に上空へ 笑)のと、Harvard Business Schoolの講義からチームワークとリーダーシップをどう育成するかのワークショップも組み込まれていました。

BiostatisticsとEpidemiologyの内容は概ね一緒です。合計4時間でほとんどのSTATAのプログラムをさらっと終えてしまう

感じのサクサク感は自験例的にとってもストレスだったと思いますが、これから授業を一つ一つこなしていくと身につけられるように

良く段階を経て練られているためにみなさま安心いただければと思います。

授業は許可を取っていないので、詳細なタイムテーブルは載せませんが、朝8時15分から17時過ぎまでタイトに組まれております。

その中でも、顔の見える関係を作る為に皆さん積極的に会話を持たれていたようで老婆心ながらとても安心しました。

さて、ということで最近は怠けている自分はというと、このWSの間にメンター達と話を行い次のステップと挑戦に対してある決意しました。

どうすれば島根の為に貢献し続けられるか、少なくとも島根で情熱を持って頑張っている人たちと頑張れるか、島大の医学生たちにどうすれば良い教育ができて彼らのやる気を伸ばせるか?究極的には文化を醸成し、自分たちで学び成長できる体制ができるか。

自分の悩みは尽きないですが、一つ一つ笑顔で頑張っていきたいと思います。

(リーダーシップの話)

(KCのプレゼンの仕方は本当に勉強になりました)

(師匠 降臨 Faculty として世界へ向けてお話いただきました)

(最後の夜はいつのまにか、飲み会に)

皆さま、こんにちわ。

続々とHarvard ICRT JAPAN合格の連絡が届いておりまして(個人的に5人以上からいただきました)、一番多いのがどのようにして授業に臨んだらよいですか?という質問ですので、そちらに対して私見を作成しておきます。コースの内容は全くDubai コースと同じです。お役にたてば幸いです。

まったくの初学者であれば、下記のようなものをお勧めします。

【やっておくべき課題】

その1 リスニング力を補う為の疫学・統計学用語を仕込む

おそらく日本人参加者の宿命宿敵である英語の基本的能力が足りていないことが予想されます(まずリスニングの強化)

しかし今日明日で絶対にレベルは上がりませんので、これを補うために直前には専門用語の事前学習(単語をみておく)が多分有用なのではないかと考えております。私は逆に難しい漢字の統計用語が自分の理解とミスマッチしている事がありこれで終了後に勉強したりしました。

※統計基礎用語集 統計学用語の日本語⇨英語の作業

http://www.qmss.jp/qmss/glossary/stat-glossary-ej.htm

その2 簡単な臨床疫学の指定した本を数冊 流し読みしていく。

世間一般にいろいろとありますので、そちら方をAMZONで自由にどうぞ。

また役に立つサイトが多々ありますので、一部引用させていただきます。

※ネコでもわかるStata入門 東京大学大学院経済学研究科博士課程

http://www.fbc.keio.ac.jp/~tyabu/econometrics/stata1Cat.pdf

※新谷先生の医学書院記事

http://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA02927_03

※STATA コマンド 検索でたくさんでてくるはずなので参考にしてください。

などなど

その3 指導医のビデオをみる(実際の講義の初期ととほぼ一緒です)

※STATA Basic のKCのyou tubeをみて臨む。これにつきます、そもそも同じ先生なので。

https://www.youtube.com/watch?v=kepM_tbQokw

になります。

時間があれば、これを始まるまでの課題とすれば良いかと思います。

最後にKC先生と。

T.W

http://direct.externaled.hms.harvard.edu/icrt-japan/information

全体のホームページです。

https://hms.harvard.edu/departments/introduction-clinical-research-training

皆様、こんにちわ。

現在ドバイにいます。

ここドバイは砂漠の中の人工的オアシス、どうも生活用水全てを海水から作成していると友人が話していて驚きました。

さて、この度全世界の学生が遠路はるばるドバイにまで集合しWorkshop2が開催されました。

僕の目標である、Good clinician, Good educator, Good prodcutive authorの3つをモロに地で行っている尊敬するKC先生をメンターとして、 今後のご指導を引き受けていただいので頑張って残り半年間はICRTの復習します。

さて、今後につづく内容は長くなりそうなので次回に回すとして、前回メリットをお話させて頂きましたので今回はデメリットについて言及します。

ICRTのデメリットはやはり、

1 飲み友達ができない

2 国の中でもやはり人種や文化的なグルーピングができやすい

3 いきなり知らん人達とグループでAssignmentをするのがストレスフル

4 いわゆる学位にはいくら勉強してもならない(皆様が知りたいのはどうもここのようですね)

1-4のデメリットは上記くらいでした。

1-3は比較的Sociableな日本人でも苦労しますし、ここだけは毎日一緒に居るOn campusでしかできない人と人との深い人間関係ですね。Mahidolの経験からすると、やはり一番は海外から出雲にまでわざわざ会いに来てくれる同期達の存在が一番人生において大きいです。

4に関しては、海外でPhDに進むことは日本とは比較にならない程の圧倒的な実力がつきます(経験的に)。ただそれ以上の金銭・時間・家族などの負担があります。僕は実力さえつけば全く気にならない為にさほど気にしてませんでしたが他国の医師達はやはり米国に移住する事を目標にしている人が多く肩書的な学位をさらに欲しがっていたようです。ただ友人皆が言ってたことには、Admission してGraduationするという課程で試験を受けながら切磋琢磨した努力は留学といっても見学者的な扱いで学ぶよりはとてもとても良い学びになると感じております。

後は、やはり学費でしょうか?詳細は調べて下さい。

メンターKC 曰く、今後Harvardが全世界へむけて教育を資本に売り出していくそうで、教育学だったり、臨床研究だったりのコースがドンドンでてくるそうです。

彼いわく、日本は変わらなければ行けない過渡期にあり、NIHの様に様々な病院のデータを一括に集めて、研究計画書と倫理評価がきちっとしていれば誰でも解析が出来るようになればよいなと思います。

また教育に関してもコースが開催されるそうで、いつまでも講義室で座って聞いているのが授業ではなく、Internet を用いた自らのActive learningが地球上のあちこちで既に起こってきているようです。つまり、大学生の中でも積極的に学ぶ人・学ばない人の差別化はものすごい事になると思います。

皆様こんにちわ。

現在ドバイへWorkshopとGraduation ceremonyへ出席しに向かっています。

意気揚々と高速で空港へ向かっている途中でパスポート忘れた事に気付くという人生最悪の失態をおかしました。が、なんとかいつもの妻のおかげで出発ギリギリまでCAさんに待ってもらってSafeでした。

さてさて、この半年以上はもうハラハラドキドキでしたが漸く振り返る時間ができた為に、自分が行ってきた勉強などを思い出しながら、Harvard ICRTの事を紹介して行こうと思っています。

勿論、勤務しながら学ぶということは、周囲の理解がとても重要です。

僕の場合は、上司のO先生にとてもとても暖かい励ましと援助をいただきなんとかやってこれました。

内容はIntroductionとの事ですが、全く疫学や統計がわからない人にはちんぷんかんぷんであると思います。かりに日本語でおおまか理解していても、英語の瞬発力が無いと、これもまた厳しいかもしれません。

小テストなどはこんな感じの問題です。STATAを検定など理解しながら使いこなせるかがポイントです。コマンドは覚えるのは大変なので、僕の場合は講義や実習でならったコマンド集をMacのMemoに作成しておいて、それをVariableだけ変えてコピペで使えるようにしていました。SPSSよりアホみたいに早いです。

さて、振り返りながら、感じています。

本当に良い教育とは学びての成長をアウトカムとしているので、例えば眠い授業をして誰も聞いてなかったり、話して側も熱意がなかったりするくらいならば、いっそ優れたDistant learningでやった方が教育効果も高く、人件費なども安く抑えられるのではないかというふうに考える様になった自分がいました。それくらい、非常に洗練された教育を受けて電撃が走りました。

師 徳田先生と先週飲みながら、思ったのですが勉強したい日本の医師全員がこれを受講できるような未来になると良いなぁと理想を描いております。

具体的なICRTの良い点は

Majorな利点として

☆STATAを格安で購入して、ある程度使えるようになるまで、講義がうまく実践的に構成されていること。かなり実践的です。

☆本当に重要なBiostatisticsやEpidemiologyの分野を集中して学べる事。

☆小テストをこなしているうちに実践的な技術や知識がいつのまにか手に入る事。

Minorな利点として

1)何度も何度も繰り返して、授業を受ける事ができる。

2)速度を調整できること。

3)Whats app(LINEみたいなの)を用いて、全世界の参加者と議論やアホな会話ができること。

4)講義の種類が豊富で、グラントの書き方やリーダーシップなどもあること。

5)英語の勉強にもなること

だと思います。

今回は、飛行機の時間なのでこのあたりで。次回はデメリットにも探ってみようと思います。

では楽しんできます。