みぞれまじりの氷雨が降りしきるこの七里ヶ浜の沖合いでボート箱根号に乗った逗子開成中学校の生徒ら12人が遭難、転覆したのは1910年、1月23日の昼下がり。

友は友をかばい合い。兄は弟をその小脇にしっかりと抱きかかえたままの姿で収容された。死に臨んでもなお友を愛し同胞をいつくしむ、生きとし生きるものの理想の姿として、深い感銘を人々に与えました。(歌碑より抜粋)

「七里ヶ浜哀歌(真白き富士の嶺)」

真白き富士の嶺 緑の江ノ島

仰ぎ見るも 今は涙

帰らぬ十二の雄々しき魂(みたま)に

捧げまつる 胸と心

ボートは沈みぬ 千尋の海原

風も浪も 小さき腕に

力もつきはて呼ぶ名は父母

恨みは深し 七里ヶ浜

み雪はむぜびぬ 風さえ騒ぎて

月も星も 影をひそめ

み魂よ何処に迷いておわすか

帰れ早く 母の胸に

み空に輝く 朝日のみ光

暗にすずむ 親の心

黄金も宝も何しに集めん

神よ早く我も召せよ

雲間に昇りし きのうの月影

今は見えぬ 人の姿

悲しさ余りて寝られぬ枕に

響く波の音も高し

帰らぬ波路に 友よぶ千鳥

われも恋し 失せし人よ

尽きせぬ恨みに泣くねは共ども

きょうも明日も 斯くて永久に

この哀悼歌は、惨事に胸を痛めた鎌倉女学校の三角錫子教諭が、賛美歌『When We Arrive at Home』(ジェレミー・インガルス作曲)に作詞し、全国に広まりました。当初、曲名は「哀歌」でしたが、「七里ヶ浜哀歌」「真白き富士の根」と変わっていきました。三角氏は、この曲の他にも母親の悲しみを詩に託した「母のなげき」という歌もつくっています。

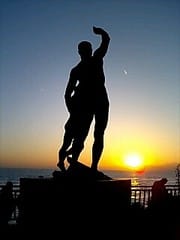

遭難者の中には四人兄弟がいて、長男が末弟を抱く形で発見されました。その二人をモデルにした像が稲村ヶ崎公園に富士山と江ノ島に向かって立っています。私が見に行った時は、夕陽を見ている人たちや富士山の写真を撮っている人たちがたくさんいました。この像に注目している人は誰もいなくって、一緒に行った音楽療法コースの学生と「真白き~ 富士の根~

富士の根~ 」っとコッソリ歌ってきました。こういった銅像って全国各地ありますけど、そこに立っている意味を知らないことが多いですよね。。。

」っとコッソリ歌ってきました。こういった銅像って全国各地ありますけど、そこに立っている意味を知らないことが多いですよね。。。

私が仕事で行っているデイサービス(高齢者施設)にこの歌が大好きなおばあちゃんがいらっしゃいます。「何か歌いたい曲ありませんか~?」っと皆さんに声掛けをすると必ず手を挙げながら「先生!例のあの曲!緑の江ノ島~!」っと、もうすでに半分涙を浮かべてリクエストしてくださいます。そして、歌いながら、歌った後、本当に泣いて 泣いて

泣いて 泣いて

泣いて しまうのです。涙が出るのに歌いたい

しまうのです。涙が出るのに歌いたい 悲しいのに歌いたい

悲しいのに歌いたい 。歌ってそういうものでもあるんですね。「涙を流す」ってネガティブな推薦されないイメージがありますけど、そんなことはないんですね!生きている証でもあり、胸が熱くなる、すごくポジティブな行為なんだなって思います。自然と促してくれる音楽って本当に素晴らしいものだなぁ。

。歌ってそういうものでもあるんですね。「涙を流す」ってネガティブな推薦されないイメージがありますけど、そんなことはないんですね!生きている証でもあり、胸が熱くなる、すごくポジティブな行為なんだなって思います。自然と促してくれる音楽って本当に素晴らしいものだなぁ。

友は友をかばい合い。兄は弟をその小脇にしっかりと抱きかかえたままの姿で収容された。死に臨んでもなお友を愛し同胞をいつくしむ、生きとし生きるものの理想の姿として、深い感銘を人々に与えました。(歌碑より抜粋)

「七里ヶ浜哀歌(真白き富士の嶺)」

真白き富士の嶺 緑の江ノ島

仰ぎ見るも 今は涙

帰らぬ十二の雄々しき魂(みたま)に

捧げまつる 胸と心

ボートは沈みぬ 千尋の海原

風も浪も 小さき腕に

力もつきはて呼ぶ名は父母

恨みは深し 七里ヶ浜

み雪はむぜびぬ 風さえ騒ぎて

月も星も 影をひそめ

み魂よ何処に迷いておわすか

帰れ早く 母の胸に

み空に輝く 朝日のみ光

暗にすずむ 親の心

黄金も宝も何しに集めん

神よ早く我も召せよ

雲間に昇りし きのうの月影

今は見えぬ 人の姿

悲しさ余りて寝られぬ枕に

響く波の音も高し

帰らぬ波路に 友よぶ千鳥

われも恋し 失せし人よ

尽きせぬ恨みに泣くねは共ども

きょうも明日も 斯くて永久に

この哀悼歌は、惨事に胸を痛めた鎌倉女学校の三角錫子教諭が、賛美歌『When We Arrive at Home』(ジェレミー・インガルス作曲)に作詞し、全国に広まりました。当初、曲名は「哀歌」でしたが、「七里ヶ浜哀歌」「真白き富士の根」と変わっていきました。三角氏は、この曲の他にも母親の悲しみを詩に託した「母のなげき」という歌もつくっています。

遭難者の中には四人兄弟がいて、長男が末弟を抱く形で発見されました。その二人をモデルにした像が稲村ヶ崎公園に富士山と江ノ島に向かって立っています。私が見に行った時は、夕陽を見ている人たちや富士山の写真を撮っている人たちがたくさんいました。この像に注目している人は誰もいなくって、一緒に行った音楽療法コースの学生と「真白き~

富士の根~

富士の根~ 」っとコッソリ歌ってきました。こういった銅像って全国各地ありますけど、そこに立っている意味を知らないことが多いですよね。。。

」っとコッソリ歌ってきました。こういった銅像って全国各地ありますけど、そこに立っている意味を知らないことが多いですよね。。。私が仕事で行っているデイサービス(高齢者施設)にこの歌が大好きなおばあちゃんがいらっしゃいます。「何か歌いたい曲ありませんか~?」っと皆さんに声掛けをすると必ず手を挙げながら「先生!例のあの曲!緑の江ノ島~!」っと、もうすでに半分涙を浮かべてリクエストしてくださいます。そして、歌いながら、歌った後、本当に泣いて

泣いて

泣いて 泣いて

泣いて しまうのです。涙が出るのに歌いたい

しまうのです。涙が出るのに歌いたい 悲しいのに歌いたい

悲しいのに歌いたい 。歌ってそういうものでもあるんですね。「涙を流す」ってネガティブな推薦されないイメージがありますけど、そんなことはないんですね!生きている証でもあり、胸が熱くなる、すごくポジティブな行為なんだなって思います。自然と促してくれる音楽って本当に素晴らしいものだなぁ。

。歌ってそういうものでもあるんですね。「涙を流す」ってネガティブな推薦されないイメージがありますけど、そんなことはないんですね!生きている証でもあり、胸が熱くなる、すごくポジティブな行為なんだなって思います。自然と促してくれる音楽って本当に素晴らしいものだなぁ。

泣いた後ってスッキリしてることあるもんね。悲しい時は涙を流して、溜め込まずにスッキリと。。。ってこともアリだよね。