A「ブログで帽子の女の子描いたんだよ。」

B「んー、なんかあまりよくわからない。」(苦笑)

A「まぁちょっと後で加えたからかな。」

B「もっと涼しくなるような絵ってない?」

B「たしか前に水浴びの絵とか。」

B「あれを完成させてみれば」

A「まぁ、あれはテストだったからね。」

A「もっと雰囲気を出すには、もう1人は欲しいね。」

A「いつやる?え?お盆前?」

A「やさしいキャラだったから、次はすこし元気のいいキャラがいいかな。」

A「まぁ、お盆前にできたらやるよ。」

自宅から画像メールして

B「うん、いいね。何か少しそんな雰囲気が出てきたよ。」

A「ありがとう。」

A「後で描きいれるのは、出来るかどうか不安だったけど」

A「描く前と何とか絵がつながりました。」

とまぁ、こんな話を以前ブログに書いた例のキャラ(おい)と話しました。

こんなことも★

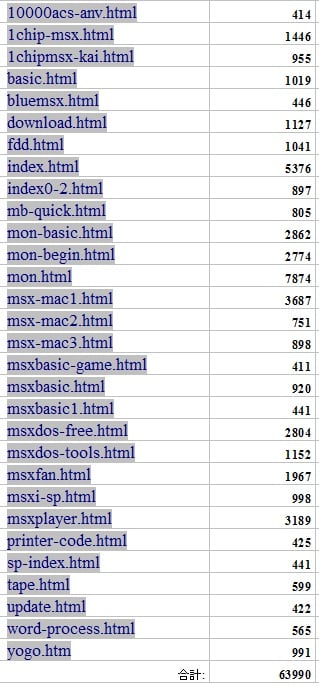

ジオシティーズのアクセス解析はどうなるのか、わからないので

とりあえずみなさんで、アクセス数を見てみましょう。

これはhttp://www.geocities.jp/fullmsx2/u-yan/のホームページの一覧です。

10000acs-anv.htmlはアイコン表示ファイラーのダウンロードができます。

download.htmlはまぁ、とにかくDLしてやってみようというもので、

これはカテゴリ別に紹介したものです。

fdd.htmlはFDDが動かない時の対処法などを考えてみたものです。

mb-quick.htmlはMSXBASICの解説のクイックリファレンスのページです。

頭にmonというのはマシン語モニタの解説とマシン語関連のページです。

msx-macはZ80マシン語をわかりやすくしたアセンブラ言語関連のページです。

とまぁ、このような結果です。

1chipMSX、MSXPLAYer、BlueMSXとMSXサイトとしては高いアクセス結果でした。

リストにないページは統合したり削除したり整理の対象のページになります。

コンプティークの2011年9月号を拝見しました。

シュタインズゲートの8ビット版はp44,45に大きく記事が載っています。

国民機ともされていたPC9801,PC8801をベースとしたような画面構成で

当時のパソコンイメージを思い出すような感じです。

なぜIBMではないのかと、ツッコミがありますが、

パソコンではなく汎用機で、このようなビジュアルな機能が全くなかったと思われます。

たしかネットワークの用途のみのコンピュータとしての役割でしたね。

それでPC98は16ビットでしたね、PC88のような640×400の画面構成?

に近くなったのでしょう。

ローレゾで描くと絵が下手に見える、歳をとった感じ、雑な感じとなりやすいです。

色数が減るとぼかしがなくなるので、ソフトがシャープになったりするところもあります。

曲線がポリゴンになるので、なかなか難しいのですが描いたとしたら、どうなんでしょうね。

最近のゲームは映画のような現実感あふれるリアル感が増えましたが、

逆にゲーム的なアニメのようなカラフルな雰囲気がなくなったと思います。

---

レトロポイント3

驚愕のコマンド直接入力方式

完全攻略は至難の業…?

<コンプティーク2011/09 より>

---

これは「見る 缶」をlook canと入力しますが、

このように動作、物の順番で入力していき、メッセージが変わるかどうか(フラグ変化)をさぐりながら

隠された選択肢をさがしだしていかなければならないようです。

また、RetroPC.NETでもこのような書き込みがありました。

---

>この作品をきっかけにレトロPCのAVG文化が盛り上がりを見せてくれると、

>大変に嬉しいなと思う管理人@RetroPC.NETなのでありました。

---

Windows3.1以前に多かったゲームシステムで、Windows95以降では自動化してマウスで選択する方式になりましたからね。

それでも、ある場所で選択肢の2を選ばないとバッドエンドというゲームは少なくありませんでした。

MSXパソコンでは「は~りぃふぉっくす」の雪の魔王編が有名ですね。

ウチのはたしかASCIIでこんなのがあります。

これはASCIIのダウンロードサービスで、

この時代はネットではなく誌面のプログラムのダウンロードという意味で

その中の1つのゲームアーツの作品です。

当時のMSXは記憶装置が10万程度していましたので、

ROMも高価だったのか、誌面から打ち込む形式でした。

本当のところはマシン語まじりのMSXBASICで何でもできていきました。

これはグラフィック画面ではなくて、多色刷りとスプライトで描いています。

で

(c) 1SceneAdventure 1987 GameArts

まだシステム的には近いのですが、数字で選択肢を選ぶものです。

ただ、今のゲームシステムと違うのは自分で動作して進めて行きます。

今のフルボイスのアドベンチャーゲームはストーリー進行型で自由なところはあまりありませんが、

電気を点けたり、ひきだしを開けたり、窓を開けたりと自分で動作をします。

「あ、手紙があった。」とか、「カギがかけられている」とか見えない発見があることがあります。