お久しぶりです。3月になりました。今回は大発表をしたいと思います。

さて、前向きに検討を進めた結果、YoutubeでMSXパソコンの動画をスタートすることにしました。

とりあえず、1年間やってみて成果がなければ考えます。

10万円以下のはゴミとほとんど変わらない性能ですからインテルも落ちたわ;

ご存じのように超ロースペックパソコンで運用(本体が5万程度)しているのですが、

購入時から起動に10分かかって、今では20分近くかかっています;

例えば予算がなくて中古PCを購入したかたも多いと思います。

動画メディアに何を伝えたいのか、報道や番組、イベントやフォーラム、レポートなどの

ジャンルで大きく変わってきます。再生回数は気にしなくてもいいと思います。

動画編集しないメリットはありのままを伝えることでトラブルなどの解決になることもあります。

一回は大失敗しましたが、やらかしたまずい部分、たとえばエラーなどは動画で対応しております。

動画編集はフリーのAviUtilで環境を作ろうとはしましたが問題点が出てきました。

まず、22インチ程度のディスプレイでは適しないことです。

HDの動画を編集するので十分な大きさのモニタが必要です。

文字が小さいのでできれば27インチ以上が最適ですね。

次にアプリケーションの画面サイズが合わないので大型モニタでないと無理です。

アプリケーションの設計では今の1.5倍程度はないと難しいです。

それはカスタマイズして使いやすくしたり、

スクロールバーをいちいち移動させたりすることもあるので工夫が必要です。

さらに解像度が大きくなるとCPUやグラフィックボードの負荷がかかります。

これは地デジ対応パソコンでかつ通常の動画再生で瞬時に再生可能なものになります。

どうしてか?それは編集する動画と編集した動画のメモリは最低限必要なります。

動画を再生できるなら動画を編集できわけではありません。

すなわち再生をしながら録画することを動画編集ソフトではやっています。

スマホの場合はパソコンと同等なスペックのiphoneやipad機種がおすすめです。

Androidは基本的なコピーカットなど動画編集はできますがおすすめしませんし、

普段からスマホが動かなくなったことがよくあるのであればやめたほうがいいです。

これは最低でも0.01秒単位の編集はマシンパワーを消費するので適合しません。

最悪はスマホ画面が小さいとタッチペンなどで操作できますが工夫が必要ですね。

実際に試してみると再生ボタン直後に負荷がかかりカクカクな再生になる場合があります。

考えて見るとハイビジョンを編集するので最新のPCであればほぼ問題ないですが、

理想の解像度は8K以上は欲しいですね、映像を見ながら編集することもあります。

そうなるとハイスペックマシンですね。パソコンは金持ちの遊びと言われていますからね。

最低でもWindows11かWindows10の後期版くらいのマシンは欲しいです。

Windows7からのアップグレード機種は条件は厳しいと思います。

贅沢を言っている訳ではなくて実際にこのブログで過去にロースペックで

3Dなどを動かしたりしているので読んでみてください。かなり難航します。

ただ、これは通常の条件でフルHDで編集した場合です。

もう1つはSDくらいのローレゾにして画質を落としてPCの負荷を下げることで

ジャンクPCで編集することです。動画編集ソフトは既に2000年代からあるもので

設定を変えればHDなしのYoutube画質なら可能かもしれません。

ただ、例外があります。すべてアナログにして台本を作って

スタジオのように機材とスタッフを揃えてできれば問題はありません。

そういう方のためにも「どうやってYoutubeで動画投稿していくのか」を探っていきたいです。

なお、フルネームでの投稿になってしまいますが、これは後々のことを考えての決断でした。

みなさんの推しがあるので、どこまで応えられるかわかりませんが

よろしければ視聴やチャンネル登録をよろしくお願いします。

初のチャンネル登録者が出たので何か考えたいと思います。

実は力強い助っ人はMSXパソコンなんです。

ゲームパソコンという汚名ともなっている!?のですが、

ファミコンとは違う部分があります。

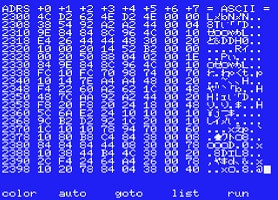

それは実用性のあるBASICが備わっていることです。

日本のエレクトロニクス技術によって考えだされた1つの製品です。

なぜビデオ1とビデオ2があるのでしょうか?

それはAV編集機材を接続できるためのものです。

ゲーム機を接続するならゲームでいいと思います。

メーカーの説明書にゲーム端子と記載されているものはゲーム用です。

MSXパソコンはテレビからAV端子で接続が可能です。

MSX2はVTR編集用にも開発された唯一のパソコンです。

DVDがない時代はVHSテープの時代でした。

VHSビデオデッキを2台、再生用と録画用にします。

ビデオ1を再生デッキからビデオ2をMSXパソコンにします。

そうです!ビデオタイトラーです!

例えばキャプチャーのタイトルを漢字BASICで書きます。

どっかのビデオ制作会社ぐらいの質のものは頑張ればできると思います。

たとえば交通安全のビデオとか作れなくはないです。

ビデオ映像とパソコン表示を合成したスーパーインポーズはできませんが、

例えば運動会などのイベントのタイトルを書きます。

では「どんなふうに当時はやっていたのだろうか?」と考えてみると

最初にビデオ2に切り替えて「昭和62年小学校運動会」を

表示させて録画側の録画を数秒間します。

次にビデオ1に切り替えて運動会の録画データを再生側で再生します。

再び止めてキャプター2として「いよいよ徒競走の種目です」

みたいに書きます。

徒競走の前に再生側の再生を止めてビデオ2にします。

「いよいよ徒競走の種目です」のテロップが出ます。

そして、ビデオ1に戻して再生を再開すればよいですね。

もちろんアナログテレビで動画データを作ってデジタル化もできます。

普通のビデオデッキがあるならゲーム起動してタイトルが出て録画ボタンを押せばOKです。

3月は試験運用で準備の期間で4月からは本番ですから来年度は頑張っていきたいと思います。

動画ではトビ級テクニックを使っていますので、ぜひやってみてください。

これだけで終わりません。

ファイルリストや買い物データなど1つのデータを1行記述することで

簡易データベースシステムを作ることができたのです。

一般的にメモ帳や高性能なエディタで可能ですが、すぐにできてさらに行番号を活用すれば

前回と比較できたり1つのデータの操作が容易になります。

動画ではMSXturboR相当で実演していますが最低でもMSX2+パソコンか

漢字BASICが使える環境であれば作ることができます!

内容はニュース記事ではなく活性化することが目標になるので

Youtubeで動画だけを見る人向けではありませんが、

ある程度は再生回数などデータを加味する必要もあります。

というわけでスタートしましたがYoutubeの動画投稿だけでは無理な感じです。

新着でも投稿数がパンクしているので興味本位では難しいのが現状ですね;

やはりスポンサーや企業を優先しているので個人はほとんど門前払いです。

AIが賢いのですぐに除外されます。

検索をしないかぎり、こういった動画はかなりあると思います。

ですが投稿して再生回数が急上昇しそうな動画は優先されるような感じがします。

例えば一般的にはxとかSNSを活用して、そこからリンクすれば再生回数は上がりそうです。

どちらかと言えば動画コンテンツは比較的に

規模が小さいMSXユーザー向けに絞れば内容は問題はないです。

ですが、動画が新着でなくなったり内容によっては極端に再生回数が落ちます。

またこれはパチンコやパチスロに似たような演出がないと飽きてしまって

再生時間が伸びないような現象が今あると思います。

要するに10秒~1分以内に何か違ったことがないと「もうちょっと見てみようかな」という

ような要素がないと続かない(かなり無理な話ですね)のでこれは。。。

一般ユーザー向けはやはり茨の道を進むことになりそうです。考えて見ると

コメントが1つ付きそうなのは再生回数(PV)が600回程度というデータもあります。

だから興味が無い動画とかブログではなく、

もしかするとPVが低いからコメントが付かないと思います。

テレビではYoutubeは悪いイメージですが悪いようには見えません。

フェイクニュースって何を基準にして言っているのか、社会の勉強もなるしいい時期と思います。

実は立ち上がって言うとこれは日本だけはないです。

各国でも財政緊縮派と積極財政派の2軸があって議論をしています。これは自然なことです。

間違ったことを言っていますか?悪者にする前に社会のことを一から勉強してみてはどうですか?

しかも「国会中継の途中ですがニュースをお伝えします」とかメディアはさりげなく逃げる。

国会質疑の順番を知っていて番組編集をするのはありえない。

Youtubeでは社会をわかりやすく解説しています。こんなによいメディアはない。

数ヶ月Youtubeを見てみるとわかってきました。これはベテランがやっていることです。

間違った内容でコメント狙いの動画があることもありますし、

チャンネルによって雰囲気がかなり違っていたり面白いですね。

間違ってはいませんが若干異なるようなオーバー気味にして再生回数狙いのものもあります。

再生時間が下がらないようにベテランのインフルエンサーは長尺が多いです。

さらにスポンサーとか総合的に見ると台湾経由の中華製品がありそうな感じがします。

最近ではAI制作であいまいな表現な部分が多くありそうです。

これはYoutubeに限ったことではなくウチのブログでも

PVを計算した過去の例からすると合っていると思います。

再生回数が2ケタ以下でコメントが付くようならバズってますねw。

バズることはよいかもしれませんが、もしかすると問題があるかもしれません。

あとは新着から28日間の再生回数が記録されますが、

始めてから28日までは順調に上昇傾向ですがそれを過ぎると再生回数が乱高下することがあります。

たとえば再生回数が多い動画がこの28日に含まれると気にする必要がありませんが、

28日に動画が含まれなくなった場合はかなり落ちたりすることもありますね。

そういう時は焦ったりしないでマイペースで自然に再生回数がに上がるほうがいいと思っております。

チャンネル登録や高評価をお待ちしています。

では

youtube:MSXBASIC令和のプログラミング-動画編-

https://www.youtube.com/channel/UCvdCOWoEfWH16rp6SVS10XQ