『神は存在するや否や』の問に自分なりの結論は『存在する』でした。自然や生命の営みがあまりにも見事で、そこには何か「大きな意志」が存在しなければ説明できず、その無形の意志を神と考えたのです。ギリシャ神話などに出てくるような人間の姿をした神ではありません。

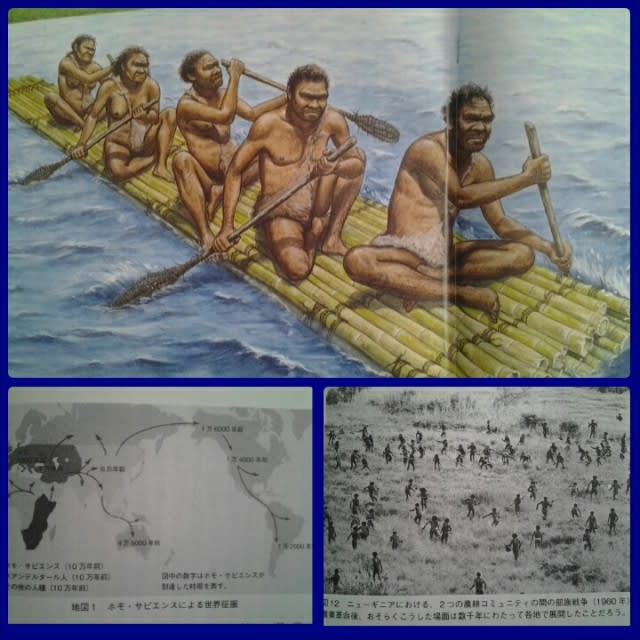

この考え方は人類共通の認識と思われますが、大地や人間など目の前にある有形の物とを結ぶために神話が生まれたと考えられます。科学がない時には自然の猛威は神の怒りと畏怖されて、その怒りを鎮めるために哀れな生け贄が捧げられるのも民族を越えて似ています。

やがて生身のお釈迦様やイエスキリストが現れて人の生きる道を深く追求し悟られた教えも、やがては仏の慈悲とか神の御心とか人間を超越した存在が組み込まれていくと宗教的要素も強まってきました。

自然科学や生命科学の進歩により、これまで説明出来なかった事象も客観的に理解されるに従い、神話は空想的な物語になっていきました。神が造られたとした天と地の始まりも、ビッグバン、インフレーション、真空のエネルギーのような最新の理論で説明されるまでになり、宇宙の年齢が138億年と計算されるに至ってはハラリ氏の『神は認知革命による虚構である』という解説がストーンと腑に落ちます。

自然には何か摂理がなければいけないとか、あって欲しいとか思う気持ち自体が認知そのものだと大いに納得し、神の存在について自分なりの整理がつきスッキリしました

この考え方は人類共通の認識と思われますが、大地や人間など目の前にある有形の物とを結ぶために神話が生まれたと考えられます。科学がない時には自然の猛威は神の怒りと畏怖されて、その怒りを鎮めるために哀れな生け贄が捧げられるのも民族を越えて似ています。

やがて生身のお釈迦様やイエスキリストが現れて人の生きる道を深く追求し悟られた教えも、やがては仏の慈悲とか神の御心とか人間を超越した存在が組み込まれていくと宗教的要素も強まってきました。

自然科学や生命科学の進歩により、これまで説明出来なかった事象も客観的に理解されるに従い、神話は空想的な物語になっていきました。神が造られたとした天と地の始まりも、ビッグバン、インフレーション、真空のエネルギーのような最新の理論で説明されるまでになり、宇宙の年齢が138億年と計算されるに至ってはハラリ氏の『神は認知革命による虚構である』という解説がストーンと腑に落ちます。

自然には何か摂理がなければいけないとか、あって欲しいとか思う気持ち自体が認知そのものだと大いに納得し、神の存在について自分なりの整理がつきスッキリしました