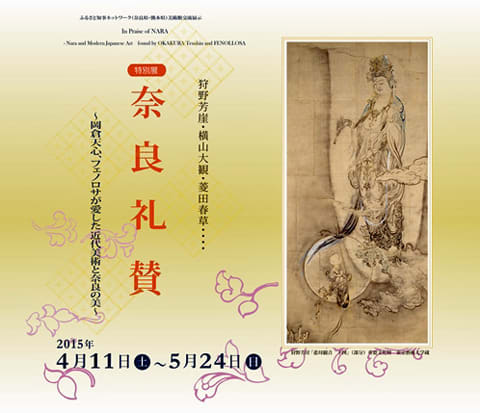

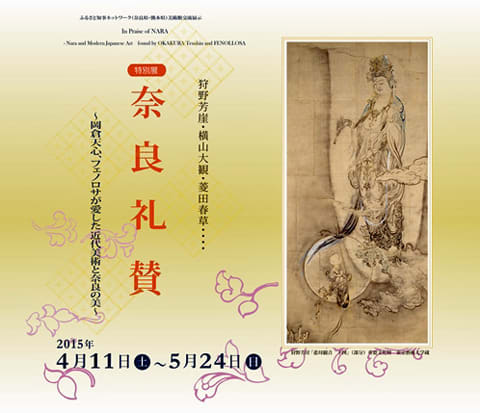

4月11日(土)~5月24日(日)、奈良県立美術館(県庁の北側)で特別展「奈良礼賛」が開催されます。これとタイアップして、奈良商工会議所とNPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は、活動を紹介する写真展や講話、奈良検定クイズなどの催しを同館1階ギャラリーで開催します。昨日(4/9)は、午後1時から文化・教育記者クラブ(県庁内)で、記者発表を行いました。当日のニュースリリースによりますと、

※奈良県立美術館の公式HPは、こちら。公式Facebookは、こちら

県立美術館の前では、ヤエザクラが見頃を迎えていた

奈良県立美術館では、4 月 11 日(土)から 5 月 24 日(日)まで、特別展「狩野芳崖・横山大観・菱田春草 奈良礼賛 ~岡倉天心・フェノロサが愛した近代美術と奈良の美~」が実施されます。奈良まほろばソムリエ検定や奈良まほろばソムリエの活動は、上記特別展のテーマである「奈良礼賛」をまさに実践する活動と言えます。

向かって左から、奈良商工会議所の峯川専務理事、奈良まほろばソムリエの会の鈴木副理事長、私

向かって左から、県立美術館の中山参与、岡村印刷の岩崎専務取締役(同じ部屋で散華展をされる)

奈良商工会議所と特定非営利活動法人奈良まほろばソムリエの会では、同館において、「奈良まほろばソムリエ検定」(通称:奈良検定)と奈良まほろばソムリエの活動に関する展示を「奈良礼賛展」と連携して行います。

平成 27 年 4 月 11 日(土)から 5 月 24 日(日)まで (「奈良礼賛展」会期中)

2 会場

奈良県立美術館 1階 ギャラリー 観覧無料

3 内容

1)過去9回の検定試験や、検定に関連する様々な活動の紹介(写真展示)

2)奈良に関する講話(約1時間、無料。期間中の土日祝日のうち 10 日程度)

3)奈良検定クイズ(土日祝日、1日2回予定。景品あり) など

講話や検定クイズ、室内の案内(ガイド)は、「奈良まほろばソムリエの会」の会員が交代で

対応いたします(土・日・祝日のみの対応)。

4 主催

奈良商工会議所 (会頭 植野康夫)、特定非営利活動法人奈良まほろばソムリエの会 (理事長 小北博孝)

※「奈良検定」とは

奈良ファンや奈良に精通している方々を認定するための検定試験です。多くの価値ある観光資源を持つ奈良県をより多くの方に理解していただく一方、来県される皆さまに、その素晴らしさを伝えることができる人材の育成をめざしています。奈良検定は平成19年(2007年)にスタートし、早くも今年度第10回を迎えます。同検定では、奈良通2級、奈良通1級、奈良まほろばソムリエの3つの級を設けています。

今回は、最上級資格である「奈良まほろばソムリエ」合格者が中心となって組織された「奈良まほろばソムリエの会」(会員数:約 300 人)の多彩な活動も、あわせてご紹介いたします。

記者会見のあと、県立美術館でセッティング。これだけの設営に3時間もかかり、クタクタになりましたが、おかげで素人とは思えない楽しい展示ができました。テレビでは奈良まほろばソムリエの会の活動のDVDなどを流し、ここで奈良検定クイズ(景品付き)もやります。奈良に関する1時間の無料講話は、隣の部屋で行います。

皆さん、4/11(土)からは、ぜひ奈良県立美術館に足をお運びください!

※奈良県立美術館の公式HPは、こちら。公式Facebookは、こちら

県立美術館の前では、ヤエザクラが見頃を迎えていた

「10回目を迎える奈良検定と奈良まほろばソムリエの幅広い活動」展を開催!

奈良県立美術館特別展「奈良礼賛」と同時開催連携展示

~写真展示や無料講話、「奈良検定クイズ」も~

奈良県立美術館では、4 月 11 日(土)から 5 月 24 日(日)まで、特別展「狩野芳崖・横山大観・菱田春草 奈良礼賛 ~岡倉天心・フェノロサが愛した近代美術と奈良の美~」が実施されます。奈良まほろばソムリエ検定や奈良まほろばソムリエの活動は、上記特別展のテーマである「奈良礼賛」をまさに実践する活動と言えます。

向かって左から、奈良商工会議所の峯川専務理事、奈良まほろばソムリエの会の鈴木副理事長、私

向かって左から、県立美術館の中山参与、岡村印刷の岩崎専務取締役(同じ部屋で散華展をされる)

奈良商工会議所と特定非営利活動法人奈良まほろばソムリエの会では、同館において、「奈良まほろばソムリエ検定」(通称:奈良検定)と奈良まほろばソムリエの活動に関する展示を「奈良礼賛展」と連携して行います。

記

1 期間平成 27 年 4 月 11 日(土)から 5 月 24 日(日)まで (「奈良礼賛展」会期中)

2 会場

奈良県立美術館 1階 ギャラリー 観覧無料

3 内容

1)過去9回の検定試験や、検定に関連する様々な活動の紹介(写真展示)

2)奈良に関する講話(約1時間、無料。期間中の土日祝日のうち 10 日程度)

3)奈良検定クイズ(土日祝日、1日2回予定。景品あり) など

講話や検定クイズ、室内の案内(ガイド)は、「奈良まほろばソムリエの会」の会員が交代で

対応いたします(土・日・祝日のみの対応)。

4 主催

奈良商工会議所 (会頭 植野康夫)、特定非営利活動法人奈良まほろばソムリエの会 (理事長 小北博孝)

※「奈良検定」とは

奈良ファンや奈良に精通している方々を認定するための検定試験です。多くの価値ある観光資源を持つ奈良県をより多くの方に理解していただく一方、来県される皆さまに、その素晴らしさを伝えることができる人材の育成をめざしています。奈良検定は平成19年(2007年)にスタートし、早くも今年度第10回を迎えます。同検定では、奈良通2級、奈良通1級、奈良まほろばソムリエの3つの級を設けています。

今回は、最上級資格である「奈良まほろばソムリエ」合格者が中心となって組織された「奈良まほろばソムリエの会」(会員数:約 300 人)の多彩な活動も、あわせてご紹介いたします。

記者会見のあと、県立美術館でセッティング。これだけの設営に3時間もかかり、クタクタになりましたが、おかげで素人とは思えない楽しい展示ができました。テレビでは奈良まほろばソムリエの会の活動のDVDなどを流し、ここで奈良検定クイズ(景品付き)もやります。奈良に関する1時間の無料講話は、隣の部屋で行います。

皆さん、4/11(土)からは、ぜひ奈良県立美術館に足をお運びください!