11/15(火)~17(木)、「久しぶりに温泉でのんびりしようか」と野迫川村に出かけた。今年(2011年)9月の台風12号豪雨による風評被害で村を訪ねる観光客が減っていると聞いていたし、奈良県下12市7郡15町12村のうち、私が唯一足を踏み入れていないのが野迫川村だったので、迷わず行き先はこの村に決めた。当ブログ愛読者でFacebook友達の松原佳史さん(和歌山県橋本市在住)が野迫川村役場の職員さんだったので、事前に助言をいただくことができた(野迫川村は土砂ダムのある北股地区周辺のみ立入禁止で、その他の地区は全く問題がなかった)。

雲海の写真は、すべて松原さんが撮られたものをいただいた。松原さん、有難うございました!

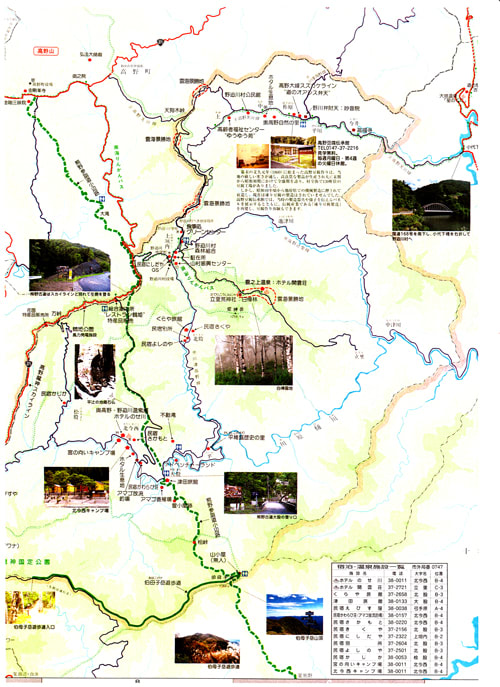

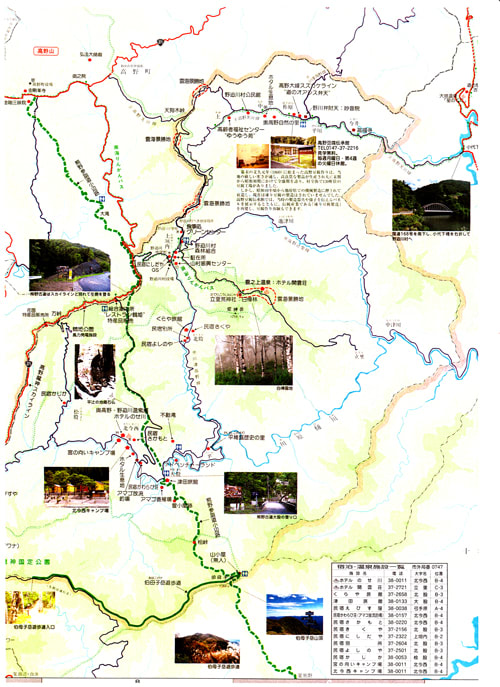

私が高校(和歌山県立伊都高校)1年のときに担任だった槙野先生(現国・古典)が野迫川村のご出身だったので、永らく野迫川村は和歌山県だと思っていた。江戸時代は紀州藩で、今も村は高野龍神国定公園に属している。地図を見ても、奈良県から西の和歌山県側にグッとせり出した場所にあり、北は高野山(和歌山県伊都郡高野町)、南は龍神村(同県田辺市)である。しかも私の高校があった高野口町(橋本市)には、野迫川村ご出身者がたくさん住んでおられたので、これでは和歌山県の村だと誤解しても仕方がないだろう。今も村の金庫番は、南都銀行高野山支店(和歌山県伊都郡高野町)である。

野迫川村とは、どんな村か。奈良新聞社刊『大和を歩く』(奈良地理学会 編)によると《野迫川は、野川、迫、川波という『元禄郷帳』で確認される組から、1字ずつとって成立した行政地名である。近世は基本的に幕府領であり、各村(大字)が組に組織されていた。平には源氏に敗れた平維盛を葬ったと伝える維盛塚(これもりづか)があり、北今西の大股には高野山と熊野本宮を結ぶ小辺路(こへち)が南北に通っている》。

さらにWikipedia「野迫川村」によると、人口は525人(10/1推計人口)と《奈良県の自治体(市町村)の中では最も人口が少なく、近畿地方の自治体の中でも和歌山県東牟婁郡北山村に次いで人口が少ない》《奈良県の村でありながら他の同県の市町村よりも西に隣接する和歌山県橋本市、伊都郡九度山町・高野町や大阪府河内長野市との繋がりが比較的強い》《村内の可住地面積割合は2.1%である。これは全国の自治体で最も低い》。しかも《山間部に位置するため、多くの道路が狭隘で交通が脆弱であり村へのアクセスが困難である》とあったので心配していたが、これは杞憂であった。

村では人口の減少が著しい。読売新聞(2/26付)によると《総務省が25日発表した2010年国勢調査(昨年10月1日現在)の速報で、野迫川村の人口が522人となり、前回調査(2005年)時から29・7%減と、全国で最も高い減少率となったことが判明した。また、黒滝、川上、東吉野の吉野郡3村も全国ワースト10内に入る減少率で、県は新年度に新設する南部振興課で、抜本的な対応策に乗り出す》《速報値では、野迫川村の人口が前回比で221人減だったほか、黒滝村が減少率21・8%で全国4位、川上村が同19・7%で6位、東吉野村が同17・8%で9位だった。宇陀郡の曽爾、御杖両村、山辺郡の山添村でも10%を超える減少率となった》。3割減とは驚いた。高齢化が相当進んでいるのだろう。

冬の積雪や樹氷がきれいで、これを目当てに村を訪れる人も多い。県の南部振興課では現在、「立里荒神社参拝&小辺路ウォーク」というモニターツアーの参加者を募集している(2012.2.11~12実施)。出発日の11/15(火)は、天気も快晴の行楽日和。ガソリンを満タンにして、まずは高野山をめざした。

1.かじかドライブイン(和歌山県伊都郡九度山町上古沢)

奈良市から野迫川村へは、五條市に入り国道168号から県道経由で行くのが近道であるが、私はいつも帰省のおりに利用している慣れたルートで向かうことにした。奈良市→国道24号→京奈和道→山麓線→京奈和道→高野口ICから九度山町→高野山道路→高野龍神スカイライン、というルートである。高野山道路(旧高野山有料道路)沿いでは、中学(九度山中学)~高校で同級生だったOくんが飲食&みやげ物の店を経営しているので、ここで昼食をとる腹づもりだった。それが「かじかドライブイン」(九度山町上古沢)である。ここは「癒しの和歌山」というブログでも、好意的に紹介されていた。タイトルは《大きなカエルが目印!?「かじかドライブイン」》だ。

中高の同級生・Oくん。ドライブインのオーナーである

ドライブインの敷地内に、観音さまなどをお祀りしている

《高野山へ行って下山する途中で、九度山町の上古沢(かみこさわ)にあるドライブイン、「かじかドライブイン」に立ち寄りました。高野山の山麓にあり、山に囲まれたのどかな雰囲気のドライブインで、駐車場はそこそこにあるけれど、そんなに大きなドライブインという印象ではないです。麻巳子にとっては高野山へは、ここから本格的な登りが始まるって感じです! 逆に下りてくると、やっとここまで来た~って感じ。昔からあるドライブインですよね》。ここはOくんのお父さんが始めたお店で、私が中学の頃には確か「かじか食堂」という店名で、すでに営業した。ここではOくんの畑でとれた柿なども販売している。

《店頭には地元の名産品や野菜・果物などが並んでいます。麻巳子は入ったことないけれど、飲食店もありました。道路を隔てた向かいの駐車場に、「かじか観音尊」が立っています。暑かったので上まで見に行かなかったけれど…。けっこう大きい。それよりも!! 麻巳子の目を惹いたのは… 巨大カエルです。かじかドライブインというぐらいで、かじかがえるが岩肌にへばりついています。この辺りではかじかがえるが生息するのかな? 自然がいっぱいで、川などもきれいそうですもんね》。その通り、この辺りにはカジカ(河鹿)ガエルがたくさん生息しているのである。私はかじかドライブインで、あつあつのきつねうどん(450円)と、Oくん手製の柿の葉寿司(@105円×3個)をいただいた。この柿の葉寿司が、めっぽう旨かった!

2.高野龍神スカイライン(国道371号 高野山~龍神温泉)

高野山上に登り、奥の院あたりから「高野龍神スカイライン」(国道371号 高野山~龍神温泉)に入る。「スカイライン」とはよく名づけたもので、尾根筋を走る道路からの眺め(高野龍神国定公園)がすごい。『奈良まほろば検定 公式テキストブック』山と渓谷社刊の「高野龍神国定公園(野迫川村)」によると《奈良県と和歌山県にまたがる国定公園で、昭和四十二年(一九六七)三月二十三日に指定された。高野山から龍神温泉一帯を占めており、総面積は約一九二平方㌔、うち奈良県側は約五二平方㌔である。北から高野山、白口山、護摩壇山などの一〇〇〇㍍以上の山岳地が続き、有田川や日高川流域の渓谷や滝などの自然景観や温泉にも恵まれている。北部の中心は仏教の聖地高野山、公園の南端に龍神温泉がある》。

高野山の総門である大門(重要文化財)

スカイラインを10分ほど走ると、野迫川村へ降りる分岐があった。こんなに近いとは思わなかった! まず向かったのは「荒神社」(立里荒神)である。私の周囲で「野迫川村に行ったことがある」という人のほとんどは「立里の荒神さんにお参りに行った」という人だった。清(きよし)荒神(宝塚市)、笠山荒神(桜井市)とともに日本三荒神の1つであり、野迫川村のシンボルである。この神社については、当ブログの「立里荒神」という記事をご参照いただきたい。

立里荒神への参道沿いにあった「眼力大明神」

もう1か所、足を伸ばそうと思っていたが、風が強いので、荒神社から車でスグの「雲之上温泉 ホテル開雲荘」(野迫川村立里)にチェックインすることにした。ここは、眼下に雲海が見えることで知られる。この宿については、「野迫川村の開雲荘は、雲海之上の温泉宿」をお読みいただきたい。景色も温泉もお料理も女将さんも、素晴らしい宿であった。

翌日(11/16)は、朝から深いガスが立ちこめていて、残念ながら目当ての雲海は見えない。まさに五里霧中状態で「車を出せるかな」と心配していたほどだったが、そのうちいきなりガスがすうっと消えて快晴になった。雲海の写真は、松原さんが撮られたスーパーショットを貼っておく。

3.野迫川村役場(野迫川村大字北股84)

この日は朝から、野迫川村役場を訪問した。松原さんをお訪ねしたのだが、角谷(かどたに)喜一郎村長がいらっしゃったので、お会いすることができた。私よりも若く、エネルギッシュで気さくな方であった。村長のご自宅は北股の立入禁止地区なので、台風のあとは毎日、役場に寝泊まりしておられるのだそうだ。ちょうどこの日、仮設住宅が完成し、これから荷物を搬入するとおっしゃっていた。

角谷村長のことは、「時事ドットコム」(10.12.16付)のインタビュー記事を拝見したことがある。プロフィールには《〔横顔〕学生時代はバイト三昧。卒論は粉飾決算。成人した長男に「戻りたいが仕事がない」と言われ、「村長としても、父親としても辛い」。〔村の自慢〕金剛峯寺のある和歌山・高野山と接し、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一角を担う。特産品はマツタケ》とあった。

インタビューでは《悩みが基幹産業の林業だ。安価な輸入材に押され、今や衰退の一途をたどる。村長は、「国も力を入れているが、搬出に2万円掛かっても売価が1万円では誰も商売しない。木材価格が上がらない以上、いかに搬出費用を抑えるかだ」と話す。今後は、木工品や燃料など付加価値を付けて巻き返しを図るという》《「『開かれた村長室』と言っているので、みんなどんどん入ってくる。あいさつを大事に、みんなで夢を語れる村づくりを目指したい」と張り切っている》等々とあった。

私が村長に「村は、観光で活性化できるのではないですか」と水を向けると、「野迫川村は遠いと誤解されていますが、高野山奥の院からわずか15分です。温泉もあります。今は台風による風評被害が広がって、観光客が減っています。村はこんなに元気ですので、もっと多くの観光客に来ていただきたい」とおっしゃっていた。全く同感である。

実は翌日も役場を訪ね、若い職員さんから、村の埋もれた観光資源を活用した村おこしのプランなどをお聞きした。パチ芋(小さなジャガイモ)やムカゴ、タコナ(茗荷の親)などを使った郷土料理の話も出た。これらをうまく組み合わせれば、都会から滞在型の観光客を呼べそうだ。なお村の郷土料理の一部は、「郷土料理レシピ」というサイトに出ている。

4.ごまさんスカイタワー(和歌山県田辺市龍神村龍神)

役場のあとは、高野龍神スカイラインを疾走して龍神温泉に向かう。沿道の紅葉が素晴らしい。わき見運転は危ないので、花園物産販売所(和歌山県伊都郡かつらぎ町花園)に車を止めて展望を楽しんだ。ここは和歌山県なのだ。高野龍神スカイラインは「県境を日本一多くまたぐ道路」だそうである。県境の山の尾根筋を走るので、標識が高野町(和歌山県)、野迫川村(奈良県)、かつらぎ町(和歌山県)、有田川町(和歌山県)、十津川村(奈良県)、田辺市龍神村(和歌山県)と、目まぐるしく変わる。あまりに景色がきれいなので、時々車を降りては写真を撮る。そんなわけで、なかなか前へ進まない。

「ごまさんスカイタワー」(和歌山県田辺市龍神村)に到着した。護摩壇山(ごまだんさん 標高1,372m)という県境付近の山の北側にあるタワーだ。龍神村といえばこれ、というシンボルタワーで、以前から写真でよく見て「電波塔かな、変わった形をしているなぁ」と思っていたが、これは展望塔であった。龍神観光協会のHPによると《高野龍神スカイラインの中間点に位置する、田辺市龍神ごまさんスカイタワーは四季折々の風景が楽しめます。高さ33mの塔は、護摩壇山の史実にちなんで設計され護摩木を積み上げた独特の形をしています。近くには和歌山県で一番高い山龍神岳もあり、山頂までの登山道も整備されています》。

《遠く東に目を向けると、大台・大峰をはじめとした山々、西には紀伊水道の島々まで展望でき、見通しの良い日には、四国山脈までも眺めることができます。展望塔入場料 大人・子供とも 300円(小学生以上) 》。「護摩壇山」の名は、落ち延びた平維盛が、高野山を経て逃れてきたとき、平家の命運を占うため、ここで護摩を焚いたとの言い伝えから名が付いたそうだ。私もエレベーターでタワーに登った。確かに見晴らしがとてもいい。しかし写真に撮るには窓ガラスと手すりが邪魔になったので、ご覧の写真はタワーの下から写したものである。常緑の杉と紅葉のコントラストが、美しい。

5.龍神村(和歌山県田辺市)

さて、いよいよスカイラインの終着駅・龍神村に到着した。Wikipedia「龍神村」によると《龍神村(りゅうじんむら)は、かつて和歌山県日高郡に存在した村。同県の中央東部に位置し、龍神温泉の村として知られていた。2005年5月1日に田辺市、中辺路町、本宮町、大塔村と合併し、新・田辺市になったが、田辺市龍神村として固有名詞を維持している》。《和歌山県の中央東部に位置し、村の約70%を標高500m以上の山岳が占め、日高川が村内の主要な地区を流れている。 北に護摩壇山がある》。ここでは日本三美人の湯の1つ、龍神温泉を楽しんだ。この温泉については、当ブログの「龍神温泉は、神さまのおわす秘湯」をご覧いただきたい。

温泉にのんびり漬かって、お腹も空いてきたので、昼食をとることにした。温泉に来る途中で「松阪食堂」(田辺市龍神村龍神135)の看板を目にしたので、ここに決めた。夜にはホテルでご馳走が出るので、ここではラーメンセット(850円)を注文した。美味しくてボリュームもたっぷりだった。

6.アマゴ養殖場(野迫川村北今西104)

昼食後は、再び高野龍神スカイラインに入り、野迫川村に戻る。帰り道も、絶景が眺められる。天気が良く、空気も澄んでいるので、よけいにキレイなのである。「鶴姫公園」交差点から谷へ降り、「平維盛歴史の里」をめざした。こちらについては、当ブログの「維盛塚と、平維盛歴史の里」をご覧いただきたい。

ここからは、この日の宿「ホテルのせ川」も近い。途中、松原さんにお聞きかしていたアマゴの養殖場(大股漁業生産組合)があった。「日本全国美味しい地図」(東京ローカルレストラン)によると《中谷収さん[生産者コメント] 昭和45年ごろは釣り人がよく来ていました。人が多く来るようになって、養殖をしないと、減る一方だという事がわっていましたから、川にいるあまごをすくって孵化させて、養殖が始まりまったんです。養殖法は鮭・鱒と一緒でして、平均13cmほどの60gで出荷します。水が綺麗で水温が低いというのが生育環境の必須条件。育てる難しさは、人間と一緒で、病気ですね。水温が低ければ大丈夫なんですが夏場の水温が変わるときに、そういった病気がでやすい。だからまずは病気を持ち込まないことが第一。病気には薬は使いません。食塩水で消毒します。病気に対する薬が無いですから管理は気をつけています》。

《14戸の集落が輪になって行ってゆくのが、この養殖の一番の目的。売上は二の次です。過去に一度だけ水が止まった事があったんです。カエルがパイプに詰まってしまって30分間…。それだけで、1つの池のあまごが全滅してしまいました。酸素がいかに大切かわかります。昔は「雨魚」と呼ばれていました。あまごという名前に変わったのは、養殖をはじめてからですね。今後の事ですが、この養殖の担い手がいないのが課題。若手は45歳程が1人しかいないんです。このあまごは、東京の人でもインターネット通じて買うことができます。川の魚にはクセがありますが、生で塩焼きか、素焼きにして家庭の味付けにして楽しんでもらえたらと思います》。

《山の奥の奥のほうで育てられていました。鈴木高祥(取材班) 熊野古道の入り口である野迫川村。S字カーブを500回繰り返し、細い山道を辿っていったところに、あまごの養殖場がありました。綺麗な川の天然水をそのまま引いているので、ほぼ天然のあまごといっていいでしょう。色合いもエメラルドグルーンのような輝きを放ちとても綺麗。味は、身が締まっていて食べ易く、魚臭くありません。養殖で餌をコントロールできているからこそですね。天然の自然環境と養殖のいい育成バランスがとれた魚だと思います》。

このアマゴは、夕食に塩焼きで、朝食には干物で出てきた。鮎とはまた違う、とろりとした肉質の美味しい魚であった。このあと向かった「ホテルのせ川」のことは、当ブログの「ホテルのせ川は、タヌキも迎える温泉宿」をご覧いただきたい。

7.鶴姫公園(野迫川村檜股64-22)

翌朝はスカイラインに戻り、鶴姫公園に出かけた。ここには野迫川名物の風力発電機があるのだ。新聞などに「風力発電機相次ぐ故障悩む村職員」という記事がよく出るとおり、故障が多くてなかなか思惑通りの発電量には至っていないようだ。なお「鶴姫公園」というロマンチックな名前は、源平の歴史ロマンに由来する。村のHPによると《熊野に左遷された大八郎(源氏・那須与一の弟)を慕って、椎葉村を発った鶴姫(平家)は、この地で流行り病に倒れ、「たずねきし身に浮雲のめぐりきて、月のさわりになりぞ悲しき」と裳裾をしぼり歌を詠み、「七尾七浦の見える処に埋葬して欲しい」と言い残して亡くなったと伝えられています》。

この逸話は「鶴姫哀歌」(西崎悠山 作)という民話にもなっている。《今から、およそ800年前のことです。壇ノ浦の戦いに敗れ、わずかに生き残った平家の一族は、ちりぢりになって西日本の各 地へと落ちのびてゆきました。「平家の一族を、一人ものがすな。」という幕府の命令によって九州につかわされたのが、有名な那須与一の弟、那須大八郎でした。何ケ月もの捜索によって、九州の山深い里、椎葉村にひっそりと暮らす、平家の一門を見つけました》。

《椎葉にたどり着いたとき、大八郎は、一門のつつましい暮らしぶりを見て胸を打たれました。あの栄華を極めた平家の人々が、木の実や草の根を食べて、必死で生きているのです。「ああ、どうしてこの人たちを殺すことなどできようか。」しかし、幕府の命令にさからうことはできません。大八郎の迷いはつきませんでした。決心のつかぬまま、一門の人々といっしょに暮らすうちに、大八郎は一門の美しい娘、鶴姫に恋をしました。鶴姫も、大八郎のやさしい人柄にひかれてゆきました。いつ幕府に知られるか、不安を抱きながらも、二人は山里での幸せな日々を過ごすのでした》。

《いつまでも帰らぬ大八郎に怒った幕府は、紀伊半島の南部、熊野へ勤めることを命じました。「鶴姫よ、今私が行かなければ一門のことが知られてしまう。もう生きて会うことはないかもしれない。けれど、たとえどこにいようとも、星空を見上げては、お前のことを思っているよ。」一門の人々に見送られ、大八郎は山里を去りました。大八郎の姿が山の陰に隠れて見えなくなっても、鶴姫はいつまでもいつまでも立ちつくしていました》。

《1年が過ぎました。つとめて明るく振る舞う鶴姫でしたが、大八郎への思いはつのるばかりです。「どうか、私を熊野へゆかせて下さい。せめて、生きている間にもう一度お会いしたいのです。」鶴姫の熱意に、一門の人々もついに旅立つことを許しました。たった一人の共を連れて、はるかかなたの熊野へと向かったのです。山を越え、海をわたり、人目を忍んでの苦しい旅でした。足には血がにじみ、体は見る影もなくやせ細ってゆきました。「もう一度会いたい。」その気持ちだけが、今にもくずれおちそうになる鶴姫の体を支えていました》。

《苦労のすえ、やっと吉野の山中の、野迫川村のあたりにたどり着きました。目の前には名だたる難所、水ヶ峯が行く手をさえぎっています。山は、これまでのどの山よりも険しく、弱りはてた体ではとても越えられそうにありません。「ああ、この山を越えれば、もう熊野は目の前だというのに-・・・・。」歩いては転び、立ち上がってはまた倒れ、ついに水ヶ峯の頂上にたどり着いたとき、とうとう一歩も動くことができなくなりました。やがて陽が沈みました。力を使い果たした体を、そっと草むらに横たえた鶴姫の目に映ったのは、それはそれは美しい星空でした。九州の山里で、大八郎といっしょにながめたお星様》。

《「星空を見上げては、お前のことを思っているよ。」またたく星のかなたから、大八郎の言葉が聞こえてくるようでした。「会いたい気持ちはつのるけど 越すに越せない水ヶ峯 星に願いをかけましょか せめて思いがとどくよに」。けわしくそそり立つ水ヶ峯の頂上で、鶴姫は静かに息をひきとりました。閉じられた目には、うっすらと涙がにじんでおりました。熊野の夜空には、星が美しく輝いています。日ごと星空を見上げる大八郎に鶴姫の死が伝えられたのは、それから何年も後のことでした》。

8.野川弁財天(野迫川村大字柞原323)

この日は最終日だったので、これまで足を踏み入れていなかった村の北部を訪ねることにした。途中、高野豆腐伝承館を通り過ぎた。野迫川村では、冬の寒さを生かして、天然の高野豆腐(凍り豆腐)が作られていたのだ。同館のHPに、こんな話が出ていた。《高野豆腐のいわれ 野迫川村の高野豆腐作りは、江戸時代幕末の文久元年(1860年)、柞原(ほそはら)の庄屋大岡萬平が高野山からその製法を習得し、柞原地区に広めたのが始まりで、それが次第に野迫川村内に広まっていった》。文久元年といえば「人は群れ(1860)来る 桜田門外の変」の年である。

《冬の夜に天然の冷気で凍らせる高野豆腐作りは、本村の厳しい寒さが適しており、品質の良い製品が生産され、五條や和歌山方面に出荷された。高野豆腐の生産は大正末期から昭和初期にかけて全盛期を誇り、その当時野迫川村全体で130軒ぐらいの豆腐工場があり、たいへん栄えていた。しかし、昭和10年頃から他府県での機械製造に押されて、本村の豆腐作りも次第に衰退の途をたどりはじめた。そのうえ昭和28年紀和水害により、ほとんどの工場が流失し壊滅的な打撃を受け、一気に衰退していった》。ちっぽけな高野豆腐の陰には、こんなドラマがあったのだ。

高野豆腐伝承館から少し走ると、野川弁財天がある。村のHPによると《「野川の弁天さん」として親しまれている、財宝の神様です。弘法大師が建てたと伝えられ、妙音院というお寺と同じ敷地内にあります。本尊の大弁財天女像も弘法大師の手によるものとの言い伝えが残っています》。弘法大師が高野山から大峰へ修業に行く際、ここに泊まって往復されたという逸話が残る。

さて、そろそろ帰りの時刻が近づいて来た。最後にランチして帰ろうと、役場の近くに戻り、「食事処 グリーン」に入った。ここは役場の職員さんもよく利用される食堂である。考えてみたら、2泊3日の野迫川旅行で、初めて村内でいただくランチとなった。「村の郷土料理を食べよう」とメニューを見たが、それは叶わず、私は隣の人が食べていた「豚肉生姜焼き定食」をオーダーした。たっぷりの豚肉とたっぷりのサラダが載っていて、これはパワーがつく。たっぷりと腹ごしらえをしたあと、スカイライン経由で帰路についた。

大門を拝みつつ、高野山を降りる

野迫川村は、予想していたよりずっと近くて便利な所にあった。壮大な景観が、スカイラインから一望できるし、伝統ある古社や史跡もある。温泉も、料理も、人情も素晴らしい。冬は雪景色と樹氷がある。今度はぜひ夏の雲海を見てみたいし、ベストショットを撮るためには、もっと長く滞在しなければ…。私は、村をベースキャンプに、大塔町(五條市)や高野山(金剛峯寺)や龍神温泉を日帰りで訪ねる、というプランを提案したい。「奈良県民なのに、野迫川村を訪ねたことがない」という人は数多いと思う。皆さん、ぜひ野迫川村をお訪ね下さい!

※野迫川村の地図はこちら

雲海の写真は、すべて松原さんが撮られたものをいただいた。松原さん、有難うございました!

私が高校(和歌山県立伊都高校)1年のときに担任だった槙野先生(現国・古典)が野迫川村のご出身だったので、永らく野迫川村は和歌山県だと思っていた。江戸時代は紀州藩で、今も村は高野龍神国定公園に属している。地図を見ても、奈良県から西の和歌山県側にグッとせり出した場所にあり、北は高野山(和歌山県伊都郡高野町)、南は龍神村(同県田辺市)である。しかも私の高校があった高野口町(橋本市)には、野迫川村ご出身者がたくさん住んでおられたので、これでは和歌山県の村だと誤解しても仕方がないだろう。今も村の金庫番は、南都銀行高野山支店(和歌山県伊都郡高野町)である。

野迫川村とは、どんな村か。奈良新聞社刊『大和を歩く』(奈良地理学会 編)によると《野迫川は、野川、迫、川波という『元禄郷帳』で確認される組から、1字ずつとって成立した行政地名である。近世は基本的に幕府領であり、各村(大字)が組に組織されていた。平には源氏に敗れた平維盛を葬ったと伝える維盛塚(これもりづか)があり、北今西の大股には高野山と熊野本宮を結ぶ小辺路(こへち)が南北に通っている》。

さらにWikipedia「野迫川村」によると、人口は525人(10/1推計人口)と《奈良県の自治体(市町村)の中では最も人口が少なく、近畿地方の自治体の中でも和歌山県東牟婁郡北山村に次いで人口が少ない》《奈良県の村でありながら他の同県の市町村よりも西に隣接する和歌山県橋本市、伊都郡九度山町・高野町や大阪府河内長野市との繋がりが比較的強い》《村内の可住地面積割合は2.1%である。これは全国の自治体で最も低い》。しかも《山間部に位置するため、多くの道路が狭隘で交通が脆弱であり村へのアクセスが困難である》とあったので心配していたが、これは杞憂であった。

村では人口の減少が著しい。読売新聞(2/26付)によると《総務省が25日発表した2010年国勢調査(昨年10月1日現在)の速報で、野迫川村の人口が522人となり、前回調査(2005年)時から29・7%減と、全国で最も高い減少率となったことが判明した。また、黒滝、川上、東吉野の吉野郡3村も全国ワースト10内に入る減少率で、県は新年度に新設する南部振興課で、抜本的な対応策に乗り出す》《速報値では、野迫川村の人口が前回比で221人減だったほか、黒滝村が減少率21・8%で全国4位、川上村が同19・7%で6位、東吉野村が同17・8%で9位だった。宇陀郡の曽爾、御杖両村、山辺郡の山添村でも10%を超える減少率となった》。3割減とは驚いた。高齢化が相当進んでいるのだろう。

冬の積雪や樹氷がきれいで、これを目当てに村を訪れる人も多い。県の南部振興課では現在、「立里荒神社参拝&小辺路ウォーク」というモニターツアーの参加者を募集している(2012.2.11~12実施)。出発日の11/15(火)は、天気も快晴の行楽日和。ガソリンを満タンにして、まずは高野山をめざした。

1.かじかドライブイン(和歌山県伊都郡九度山町上古沢)

奈良市から野迫川村へは、五條市に入り国道168号から県道経由で行くのが近道であるが、私はいつも帰省のおりに利用している慣れたルートで向かうことにした。奈良市→国道24号→京奈和道→山麓線→京奈和道→高野口ICから九度山町→高野山道路→高野龍神スカイライン、というルートである。高野山道路(旧高野山有料道路)沿いでは、中学(九度山中学)~高校で同級生だったOくんが飲食&みやげ物の店を経営しているので、ここで昼食をとる腹づもりだった。それが「かじかドライブイン」(九度山町上古沢)である。ここは「癒しの和歌山」というブログでも、好意的に紹介されていた。タイトルは《大きなカエルが目印!?「かじかドライブイン」》だ。

中高の同級生・Oくん。ドライブインのオーナーである

ドライブインの敷地内に、観音さまなどをお祀りしている

《高野山へ行って下山する途中で、九度山町の上古沢(かみこさわ)にあるドライブイン、「かじかドライブイン」に立ち寄りました。高野山の山麓にあり、山に囲まれたのどかな雰囲気のドライブインで、駐車場はそこそこにあるけれど、そんなに大きなドライブインという印象ではないです。麻巳子にとっては高野山へは、ここから本格的な登りが始まるって感じです! 逆に下りてくると、やっとここまで来た~って感じ。昔からあるドライブインですよね》。ここはOくんのお父さんが始めたお店で、私が中学の頃には確か「かじか食堂」という店名で、すでに営業した。ここではOくんの畑でとれた柿なども販売している。

《店頭には地元の名産品や野菜・果物などが並んでいます。麻巳子は入ったことないけれど、飲食店もありました。道路を隔てた向かいの駐車場に、「かじか観音尊」が立っています。暑かったので上まで見に行かなかったけれど…。けっこう大きい。それよりも!! 麻巳子の目を惹いたのは… 巨大カエルです。かじかドライブインというぐらいで、かじかがえるが岩肌にへばりついています。この辺りではかじかがえるが生息するのかな? 自然がいっぱいで、川などもきれいそうですもんね》。その通り、この辺りにはカジカ(河鹿)ガエルがたくさん生息しているのである。私はかじかドライブインで、あつあつのきつねうどん(450円)と、Oくん手製の柿の葉寿司(@105円×3個)をいただいた。この柿の葉寿司が、めっぽう旨かった!

2.高野龍神スカイライン(国道371号 高野山~龍神温泉)

高野山上に登り、奥の院あたりから「高野龍神スカイライン」(国道371号 高野山~龍神温泉)に入る。「スカイライン」とはよく名づけたもので、尾根筋を走る道路からの眺め(高野龍神国定公園)がすごい。『奈良まほろば検定 公式テキストブック』山と渓谷社刊の「高野龍神国定公園(野迫川村)」によると《奈良県と和歌山県にまたがる国定公園で、昭和四十二年(一九六七)三月二十三日に指定された。高野山から龍神温泉一帯を占めており、総面積は約一九二平方㌔、うち奈良県側は約五二平方㌔である。北から高野山、白口山、護摩壇山などの一〇〇〇㍍以上の山岳地が続き、有田川や日高川流域の渓谷や滝などの自然景観や温泉にも恵まれている。北部の中心は仏教の聖地高野山、公園の南端に龍神温泉がある》。

高野山の総門である大門(重要文化財)

スカイラインを10分ほど走ると、野迫川村へ降りる分岐があった。こんなに近いとは思わなかった! まず向かったのは「荒神社」(立里荒神)である。私の周囲で「野迫川村に行ったことがある」という人のほとんどは「立里の荒神さんにお参りに行った」という人だった。清(きよし)荒神(宝塚市)、笠山荒神(桜井市)とともに日本三荒神の1つであり、野迫川村のシンボルである。この神社については、当ブログの「立里荒神」という記事をご参照いただきたい。

立里荒神への参道沿いにあった「眼力大明神」

もう1か所、足を伸ばそうと思っていたが、風が強いので、荒神社から車でスグの「雲之上温泉 ホテル開雲荘」(野迫川村立里)にチェックインすることにした。ここは、眼下に雲海が見えることで知られる。この宿については、「野迫川村の開雲荘は、雲海之上の温泉宿」をお読みいただきたい。景色も温泉もお料理も女将さんも、素晴らしい宿であった。

翌日(11/16)は、朝から深いガスが立ちこめていて、残念ながら目当ての雲海は見えない。まさに五里霧中状態で「車を出せるかな」と心配していたほどだったが、そのうちいきなりガスがすうっと消えて快晴になった。雲海の写真は、松原さんが撮られたスーパーショットを貼っておく。

3.野迫川村役場(野迫川村大字北股84)

この日は朝から、野迫川村役場を訪問した。松原さんをお訪ねしたのだが、角谷(かどたに)喜一郎村長がいらっしゃったので、お会いすることができた。私よりも若く、エネルギッシュで気さくな方であった。村長のご自宅は北股の立入禁止地区なので、台風のあとは毎日、役場に寝泊まりしておられるのだそうだ。ちょうどこの日、仮設住宅が完成し、これから荷物を搬入するとおっしゃっていた。

角谷村長のことは、「時事ドットコム」(10.12.16付)のインタビュー記事を拝見したことがある。プロフィールには《〔横顔〕学生時代はバイト三昧。卒論は粉飾決算。成人した長男に「戻りたいが仕事がない」と言われ、「村長としても、父親としても辛い」。〔村の自慢〕金剛峯寺のある和歌山・高野山と接し、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一角を担う。特産品はマツタケ》とあった。

インタビューでは《悩みが基幹産業の林業だ。安価な輸入材に押され、今や衰退の一途をたどる。村長は、「国も力を入れているが、搬出に2万円掛かっても売価が1万円では誰も商売しない。木材価格が上がらない以上、いかに搬出費用を抑えるかだ」と話す。今後は、木工品や燃料など付加価値を付けて巻き返しを図るという》《「『開かれた村長室』と言っているので、みんなどんどん入ってくる。あいさつを大事に、みんなで夢を語れる村づくりを目指したい」と張り切っている》等々とあった。

私が村長に「村は、観光で活性化できるのではないですか」と水を向けると、「野迫川村は遠いと誤解されていますが、高野山奥の院からわずか15分です。温泉もあります。今は台風による風評被害が広がって、観光客が減っています。村はこんなに元気ですので、もっと多くの観光客に来ていただきたい」とおっしゃっていた。全く同感である。

実は翌日も役場を訪ね、若い職員さんから、村の埋もれた観光資源を活用した村おこしのプランなどをお聞きした。パチ芋(小さなジャガイモ)やムカゴ、タコナ(茗荷の親)などを使った郷土料理の話も出た。これらをうまく組み合わせれば、都会から滞在型の観光客を呼べそうだ。なお村の郷土料理の一部は、「郷土料理レシピ」というサイトに出ている。

4.ごまさんスカイタワー(和歌山県田辺市龍神村龍神)

役場のあとは、高野龍神スカイラインを疾走して龍神温泉に向かう。沿道の紅葉が素晴らしい。わき見運転は危ないので、花園物産販売所(和歌山県伊都郡かつらぎ町花園)に車を止めて展望を楽しんだ。ここは和歌山県なのだ。高野龍神スカイラインは「県境を日本一多くまたぐ道路」だそうである。県境の山の尾根筋を走るので、標識が高野町(和歌山県)、野迫川村(奈良県)、かつらぎ町(和歌山県)、有田川町(和歌山県)、十津川村(奈良県)、田辺市龍神村(和歌山県)と、目まぐるしく変わる。あまりに景色がきれいなので、時々車を降りては写真を撮る。そんなわけで、なかなか前へ進まない。

「ごまさんスカイタワー」(和歌山県田辺市龍神村)に到着した。護摩壇山(ごまだんさん 標高1,372m)という県境付近の山の北側にあるタワーだ。龍神村といえばこれ、というシンボルタワーで、以前から写真でよく見て「電波塔かな、変わった形をしているなぁ」と思っていたが、これは展望塔であった。龍神観光協会のHPによると《高野龍神スカイラインの中間点に位置する、田辺市龍神ごまさんスカイタワーは四季折々の風景が楽しめます。高さ33mの塔は、護摩壇山の史実にちなんで設計され護摩木を積み上げた独特の形をしています。近くには和歌山県で一番高い山龍神岳もあり、山頂までの登山道も整備されています》。

《遠く東に目を向けると、大台・大峰をはじめとした山々、西には紀伊水道の島々まで展望でき、見通しの良い日には、四国山脈までも眺めることができます。展望塔入場料 大人・子供とも 300円(小学生以上) 》。「護摩壇山」の名は、落ち延びた平維盛が、高野山を経て逃れてきたとき、平家の命運を占うため、ここで護摩を焚いたとの言い伝えから名が付いたそうだ。私もエレベーターでタワーに登った。確かに見晴らしがとてもいい。しかし写真に撮るには窓ガラスと手すりが邪魔になったので、ご覧の写真はタワーの下から写したものである。常緑の杉と紅葉のコントラストが、美しい。

5.龍神村(和歌山県田辺市)

さて、いよいよスカイラインの終着駅・龍神村に到着した。Wikipedia「龍神村」によると《龍神村(りゅうじんむら)は、かつて和歌山県日高郡に存在した村。同県の中央東部に位置し、龍神温泉の村として知られていた。2005年5月1日に田辺市、中辺路町、本宮町、大塔村と合併し、新・田辺市になったが、田辺市龍神村として固有名詞を維持している》。《和歌山県の中央東部に位置し、村の約70%を標高500m以上の山岳が占め、日高川が村内の主要な地区を流れている。 北に護摩壇山がある》。ここでは日本三美人の湯の1つ、龍神温泉を楽しんだ。この温泉については、当ブログの「龍神温泉は、神さまのおわす秘湯」をご覧いただきたい。

温泉にのんびり漬かって、お腹も空いてきたので、昼食をとることにした。温泉に来る途中で「松阪食堂」(田辺市龍神村龍神135)の看板を目にしたので、ここに決めた。夜にはホテルでご馳走が出るので、ここではラーメンセット(850円)を注文した。美味しくてボリュームもたっぷりだった。

6.アマゴ養殖場(野迫川村北今西104)

昼食後は、再び高野龍神スカイラインに入り、野迫川村に戻る。帰り道も、絶景が眺められる。天気が良く、空気も澄んでいるので、よけいにキレイなのである。「鶴姫公園」交差点から谷へ降り、「平維盛歴史の里」をめざした。こちらについては、当ブログの「維盛塚と、平維盛歴史の里」をご覧いただきたい。

ここからは、この日の宿「ホテルのせ川」も近い。途中、松原さんにお聞きかしていたアマゴの養殖場(大股漁業生産組合)があった。「日本全国美味しい地図」(東京ローカルレストラン)によると《中谷収さん[生産者コメント] 昭和45年ごろは釣り人がよく来ていました。人が多く来るようになって、養殖をしないと、減る一方だという事がわっていましたから、川にいるあまごをすくって孵化させて、養殖が始まりまったんです。養殖法は鮭・鱒と一緒でして、平均13cmほどの60gで出荷します。水が綺麗で水温が低いというのが生育環境の必須条件。育てる難しさは、人間と一緒で、病気ですね。水温が低ければ大丈夫なんですが夏場の水温が変わるときに、そういった病気がでやすい。だからまずは病気を持ち込まないことが第一。病気には薬は使いません。食塩水で消毒します。病気に対する薬が無いですから管理は気をつけています》。

《14戸の集落が輪になって行ってゆくのが、この養殖の一番の目的。売上は二の次です。過去に一度だけ水が止まった事があったんです。カエルがパイプに詰まってしまって30分間…。それだけで、1つの池のあまごが全滅してしまいました。酸素がいかに大切かわかります。昔は「雨魚」と呼ばれていました。あまごという名前に変わったのは、養殖をはじめてからですね。今後の事ですが、この養殖の担い手がいないのが課題。若手は45歳程が1人しかいないんです。このあまごは、東京の人でもインターネット通じて買うことができます。川の魚にはクセがありますが、生で塩焼きか、素焼きにして家庭の味付けにして楽しんでもらえたらと思います》。

《山の奥の奥のほうで育てられていました。鈴木高祥(取材班) 熊野古道の入り口である野迫川村。S字カーブを500回繰り返し、細い山道を辿っていったところに、あまごの養殖場がありました。綺麗な川の天然水をそのまま引いているので、ほぼ天然のあまごといっていいでしょう。色合いもエメラルドグルーンのような輝きを放ちとても綺麗。味は、身が締まっていて食べ易く、魚臭くありません。養殖で餌をコントロールできているからこそですね。天然の自然環境と養殖のいい育成バランスがとれた魚だと思います》。

このアマゴは、夕食に塩焼きで、朝食には干物で出てきた。鮎とはまた違う、とろりとした肉質の美味しい魚であった。このあと向かった「ホテルのせ川」のことは、当ブログの「ホテルのせ川は、タヌキも迎える温泉宿」をご覧いただきたい。

7.鶴姫公園(野迫川村檜股64-22)

翌朝はスカイラインに戻り、鶴姫公園に出かけた。ここには野迫川名物の風力発電機があるのだ。新聞などに「風力発電機相次ぐ故障悩む村職員」という記事がよく出るとおり、故障が多くてなかなか思惑通りの発電量には至っていないようだ。なお「鶴姫公園」というロマンチックな名前は、源平の歴史ロマンに由来する。村のHPによると《熊野に左遷された大八郎(源氏・那須与一の弟)を慕って、椎葉村を発った鶴姫(平家)は、この地で流行り病に倒れ、「たずねきし身に浮雲のめぐりきて、月のさわりになりぞ悲しき」と裳裾をしぼり歌を詠み、「七尾七浦の見える処に埋葬して欲しい」と言い残して亡くなったと伝えられています》。

この逸話は「鶴姫哀歌」(西崎悠山 作)という民話にもなっている。《今から、およそ800年前のことです。壇ノ浦の戦いに敗れ、わずかに生き残った平家の一族は、ちりぢりになって西日本の各 地へと落ちのびてゆきました。「平家の一族を、一人ものがすな。」という幕府の命令によって九州につかわされたのが、有名な那須与一の弟、那須大八郎でした。何ケ月もの捜索によって、九州の山深い里、椎葉村にひっそりと暮らす、平家の一門を見つけました》。

《椎葉にたどり着いたとき、大八郎は、一門のつつましい暮らしぶりを見て胸を打たれました。あの栄華を極めた平家の人々が、木の実や草の根を食べて、必死で生きているのです。「ああ、どうしてこの人たちを殺すことなどできようか。」しかし、幕府の命令にさからうことはできません。大八郎の迷いはつきませんでした。決心のつかぬまま、一門の人々といっしょに暮らすうちに、大八郎は一門の美しい娘、鶴姫に恋をしました。鶴姫も、大八郎のやさしい人柄にひかれてゆきました。いつ幕府に知られるか、不安を抱きながらも、二人は山里での幸せな日々を過ごすのでした》。

《いつまでも帰らぬ大八郎に怒った幕府は、紀伊半島の南部、熊野へ勤めることを命じました。「鶴姫よ、今私が行かなければ一門のことが知られてしまう。もう生きて会うことはないかもしれない。けれど、たとえどこにいようとも、星空を見上げては、お前のことを思っているよ。」一門の人々に見送られ、大八郎は山里を去りました。大八郎の姿が山の陰に隠れて見えなくなっても、鶴姫はいつまでもいつまでも立ちつくしていました》。

《1年が過ぎました。つとめて明るく振る舞う鶴姫でしたが、大八郎への思いはつのるばかりです。「どうか、私を熊野へゆかせて下さい。せめて、生きている間にもう一度お会いしたいのです。」鶴姫の熱意に、一門の人々もついに旅立つことを許しました。たった一人の共を連れて、はるかかなたの熊野へと向かったのです。山を越え、海をわたり、人目を忍んでの苦しい旅でした。足には血がにじみ、体は見る影もなくやせ細ってゆきました。「もう一度会いたい。」その気持ちだけが、今にもくずれおちそうになる鶴姫の体を支えていました》。

《苦労のすえ、やっと吉野の山中の、野迫川村のあたりにたどり着きました。目の前には名だたる難所、水ヶ峯が行く手をさえぎっています。山は、これまでのどの山よりも険しく、弱りはてた体ではとても越えられそうにありません。「ああ、この山を越えれば、もう熊野は目の前だというのに-・・・・。」歩いては転び、立ち上がってはまた倒れ、ついに水ヶ峯の頂上にたどり着いたとき、とうとう一歩も動くことができなくなりました。やがて陽が沈みました。力を使い果たした体を、そっと草むらに横たえた鶴姫の目に映ったのは、それはそれは美しい星空でした。九州の山里で、大八郎といっしょにながめたお星様》。

《「星空を見上げては、お前のことを思っているよ。」またたく星のかなたから、大八郎の言葉が聞こえてくるようでした。「会いたい気持ちはつのるけど 越すに越せない水ヶ峯 星に願いをかけましょか せめて思いがとどくよに」。けわしくそそり立つ水ヶ峯の頂上で、鶴姫は静かに息をひきとりました。閉じられた目には、うっすらと涙がにじんでおりました。熊野の夜空には、星が美しく輝いています。日ごと星空を見上げる大八郎に鶴姫の死が伝えられたのは、それから何年も後のことでした》。

8.野川弁財天(野迫川村大字柞原323)

この日は最終日だったので、これまで足を踏み入れていなかった村の北部を訪ねることにした。途中、高野豆腐伝承館を通り過ぎた。野迫川村では、冬の寒さを生かして、天然の高野豆腐(凍り豆腐)が作られていたのだ。同館のHPに、こんな話が出ていた。《高野豆腐のいわれ 野迫川村の高野豆腐作りは、江戸時代幕末の文久元年(1860年)、柞原(ほそはら)の庄屋大岡萬平が高野山からその製法を習得し、柞原地区に広めたのが始まりで、それが次第に野迫川村内に広まっていった》。文久元年といえば「人は群れ(1860)来る 桜田門外の変」の年である。

《冬の夜に天然の冷気で凍らせる高野豆腐作りは、本村の厳しい寒さが適しており、品質の良い製品が生産され、五條や和歌山方面に出荷された。高野豆腐の生産は大正末期から昭和初期にかけて全盛期を誇り、その当時野迫川村全体で130軒ぐらいの豆腐工場があり、たいへん栄えていた。しかし、昭和10年頃から他府県での機械製造に押されて、本村の豆腐作りも次第に衰退の途をたどりはじめた。そのうえ昭和28年紀和水害により、ほとんどの工場が流失し壊滅的な打撃を受け、一気に衰退していった》。ちっぽけな高野豆腐の陰には、こんなドラマがあったのだ。

高野豆腐伝承館から少し走ると、野川弁財天がある。村のHPによると《「野川の弁天さん」として親しまれている、財宝の神様です。弘法大師が建てたと伝えられ、妙音院というお寺と同じ敷地内にあります。本尊の大弁財天女像も弘法大師の手によるものとの言い伝えが残っています》。弘法大師が高野山から大峰へ修業に行く際、ここに泊まって往復されたという逸話が残る。

さて、そろそろ帰りの時刻が近づいて来た。最後にランチして帰ろうと、役場の近くに戻り、「食事処 グリーン」に入った。ここは役場の職員さんもよく利用される食堂である。考えてみたら、2泊3日の野迫川旅行で、初めて村内でいただくランチとなった。「村の郷土料理を食べよう」とメニューを見たが、それは叶わず、私は隣の人が食べていた「豚肉生姜焼き定食」をオーダーした。たっぷりの豚肉とたっぷりのサラダが載っていて、これはパワーがつく。たっぷりと腹ごしらえをしたあと、スカイライン経由で帰路についた。

大門を拝みつつ、高野山を降りる

野迫川村は、予想していたよりずっと近くて便利な所にあった。壮大な景観が、スカイラインから一望できるし、伝統ある古社や史跡もある。温泉も、料理も、人情も素晴らしい。冬は雪景色と樹氷がある。今度はぜひ夏の雲海を見てみたいし、ベストショットを撮るためには、もっと長く滞在しなければ…。私は、村をベースキャンプに、大塔町(五條市)や高野山(金剛峯寺)や龍神温泉を日帰りで訪ねる、というプランを提案したい。「奈良県民なのに、野迫川村を訪ねたことがない」という人は数多いと思う。皆さん、ぜひ野迫川村をお訪ね下さい!

※野迫川村の地図はこちら

私も奈良に住みながら今までなぜか野迫川村は訪れたことがありません。(十津川へはよく行くのですが。。)

来年、絶対行きたいです!!

> 奈良に住みながら今までなぜか野迫川村は訪れたこと

> がありません。(十津川へはよく行くのですが。。)

「十津川村」というと、源泉かけ流し、谷瀬の吊り橋、玉置山、天誅組、といろんなキーワードが出てきますが、「野迫川村」といっても、なかなかすぐにはイメージが浮かび上がりませんね。

私ならさしずめ雲海、紅葉、樹氷、立里荒神、平維盛、アマゴ料理・山菜料理、太そうめん、温泉といったところになりますが…。ぜひ、野迫川村をお訪ねください!

《悲しいお知らせです。このFBの主であり奈良県野迫川村役場の職員であり、かがり火熊野参詣道小辺路支局長の松原佳史くんが地域づくり活動の道半ばでお亡くなりました。奥様から17時半頃の連絡では、役場近くで事故死で見つかったようで、まだ松原くんのお顔を見ていないと言うことでした。きのうの朝、出勤のため自宅を出たのが、家族との最後になったと言うことです》。

松原さんは以前、橋本市の青年会議所が主催した私の講話(広報力に関するもの)を聞きに来て下さり、二次会までご一緒しました。そのご縁で、当記事にある「野迫川旅」が実現しました。懸命に村おこしに取り組んでおられ、やっとこれから成果が出はじめる、というところでした。

ご遺族の皆さま、ご愁傷さまです。松原さんのご冥福を、心からお祈り申し上げます。

昨日、友人のご主人の訃報を聞き何かわからないかと検索していたら彼の名前があったので、思わずコメントしています。

まだお子さんも小さいのに…と、やるせない気持ちです。突然、失礼しました。

> 県内の美味しいお店を探していると、度々ブログ

> に行き当たり勝手に親しみを感じておりました。

そうでしたか。グルメ情報で当ブログに来られる方は、とても多いです。最近は超多忙につき、書けていませんが…。

> 友人のご主人の訃報を聞き何かわからないかと検索して

> いたら彼の名前があったので、思わずコメントしています。

貴重な情報でした、よくお知らせいただきました。

> 雲海を下に見下ろし,ご来光を見たこと,往路で鹿に出会ったこと,感動でした!

昆虫だけでなく、野迫川村はサプライズにあふれています。ぜひまた、お訪ねください!