'13-05-20投稿、05-21追加

乾燥地帯など水資源に恵まれない地域で水不足を解消する新しい技術が!

msn産経ニュース

「霧」をテーマに国際学会 飲料水利用や汚染問題 2013.5.20 10:38

「深刻化する水資源不足対策として霧を集めて飲料水に利用する最新技術や、大気汚染によって酸性度が高まった「酸性霧」の実態など霧をテーマにした研究成果を報告する国際会議が20日、横浜市で開かれた。会議は6回目だが、アジアでは初。24日までの期間中、二十数カ国から100人超の研究者らが参加する。

乾燥地帯など水資源に恵まれない地域では、目の細かい網を使って霧を集める手法が注目されている。アラブ首長国連邦の研究グループは、体の表面の細かい突起で空気中のわずかな水分を集めて飲む砂漠の甲虫にヒントを得た「霧水捕集マット」の研究を発表。

神奈川大の井川学教授らのグループは、神奈川県の丹沢山地で長期間観測を続けている酸性霧や、その植物への影響調査を報告する。中国・南京市で2009年冬、酸の度合いを示す水素イオン指数(pH)が3・9という強い酸性の霧が発生した観測結果なども紹介される。」

⇒既報中国 内モンゴルの砂漠化の現状、砂漠化の原因 緑化の可能性について (2013-05-16) で記載しましたが、水不足によってもたらされる

地球環境への諸悪の対策として、

「砂漠の緑化」

「安全な飲料水」

「灌漑による食糧の安定生産」

「黄沙現象の防止」

などがありますが、

「霧水捕集マット」は飲料水用と思われますが、

「灌漑」「黄沙現象の防止」「砂漠の緑化」にも適用可能な要素技術として発展するのだろうか?今後の成り行きに注目したいと思っています。

中国の水不足に係る3年前のニュースでは

地球ニュース

技術革新が進む海水淡水化、中国の水不足解消の切り札へ

2011.04.19 橋本 淳司

http://www.thinktheearth.net/jp/thinkdaily/news/water/888seawater-desalination.html

「2011年3月に開幕した全国人民代表者会議において、海水を特殊な膜フィルターを通して「淡水」と「そのほかの物質」に分離する「海水淡水化基地の整備を急ぐべき」という文書が、政治協商会議より党中央・国務院へ提出されました。芦昌華・全国政治協商会議副秘書長は、「北方地域における淡水資源不足は国家の安全を脅かすレベルに達し、海水淡水化の普及が急務」と指摘しています。

ここ数年、比較的水が豊富とされていた長江流域でも渇水が発生し、一部の支流では断流も起きています。このままでは、長江の水を北方へと運ぶ「南水北調」計画が完了しても、十分な水量を満たせない可能性が高まってきました。

そこで注目されてきたのが海水淡水化です。すでに中東では、豊富なオイルマネーによって海水淡水化技術が導入され、真水を確保しています。たとえば、アラブ首長国連邦の淡水生産能力は1日82.2万トンに達し、生活・工業用水の98%をまかなっています。

中国では天津市が海水淡水化利用モデル都市に指定されています。その理由は、海水淡水化分野の最高権威である「国家海洋局淡水化・総合利用研究所」がある、強固な工業基盤をもつ、濱海新区にハイテク産業群が集中している、の3点です。

海水淡水化技術は発展途上の技術であり、コスト・エネルギー消費量が高い、淡水化の過程で発生する塩分の高い残留物(海洋生態系を破壊)の処理方法が確立されていない、という2つの課題があります。天津市は後者の解決に一歩を踏み出しました。ここ数年で「火力発電-海水淡水化-高濃度塩水による製塩-海水に含まれる鉱物資源の抽出」といった産業チェーンを構築し、渤海の水環境に負荷を与えることなく、化学工業の原料を創出できるようになっています。」ということでしたが、

現実的には進んでいないようです。

特に、わが国の食卓に多大なる恩恵を与えている中国ではさまざまな要因によって環境水の汚染に加えて、降雨不足で旱魃化が進んでいるという。

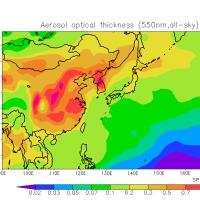

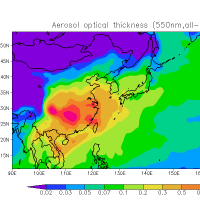

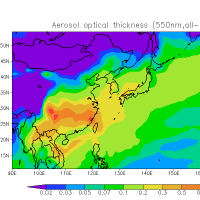

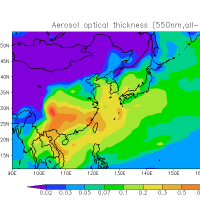

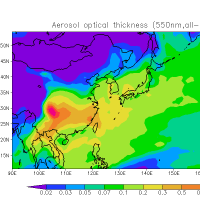

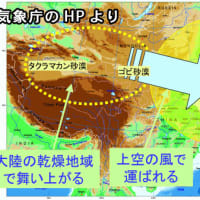

砂漠化、沙地化によって、嵐(ハブーフ)が発生すれば、さまざまな大気汚染物質が介在している黄砂が飛散してくるわけです。それらによって環境水も汚染する悪循環となっているのだろうか?

参考投稿:

中国のきれいな井戸水…今や遠い過去 環境ホルモンを主要汚染源とする新たな汚染物質の浄化困難という。

地球上の水のうち97.5%は海水で占められ無尽蔵にありますが、 淡水を大量に供給するために 海水から淡水を製造することが実施されています。

淡水の製造法には. 蒸留法. 逆浸透法. などがありますが、世界の淡水需要は現状約5000億m3であるが、人口増加に伴って、約7000億m3が見込まれています。

ところが、この水不足に対して、逆浸透膜がそれを解決しようとすると、逆浸透膜で、30億人分の水を作るには、9兆kWhの電気が必要であり、世界中で使われている電気18兆kWhの50%の量という。

低コストな淡水を製造する技術の普及を望んでいますが、

まして、低開発国、内陸地域国にとっては、原理的には可能でも、淡水製造、水輸送コストが高いために、現実的には「絵に書いた餅」となっています。

上記の「霧水捕集マット」とはどのようなものか?どのようなものか?そのトータルコストに関心があります。

WIREDhttp://wired.jp/2013/03/30/graphene/

2013.3.30 SAT

世界最薄の魔法の素材グラフェンが、低コストで海水を淡水に!

「ミサイル製造メーカーであるロッキード・マーティン社が、逆浸透膜よりもずっとコストのかからないフィルターを使って海水を淡水化する方法を発見したと発表している。」ようなものであろうか? RO膜のように逆浸透圧発生に掛かる電気が多いと高コストになりますが、・・・。