〔「レーピン展」のチケット〕

そもそも、ぼくたちはロシアという国に対して、何だか重々しく暗いものという先入観をもっている。現代のロシアはそういう側面ばかりでもないのだろうが、頭に植え付けられた印象はそう簡単に拭えるものではない。

それはもちろん、ロシアが北に位置する国であり、極寒にさいなまれる土地柄だからでもある。独裁者がのさばり、多くの人命が葬られた歴史もある。かつて日本人がシベリアに抑留され、強制労働を課せられたという負のイメージもある。だが、ロシアの国民性が、言語が、そして文化が、昨今はやりの軽薄さとは正反対のものを内包しているのもたしかなことだろう。

たとえば文学におけるトルストイやドストエフスキー、最近ではソルジェニーツィン、音楽の分野ではショスタコーヴィチなどを想起すれば、全身に鉄の重石をつけられたかのごとくに、地を這うような重厚さが切々と迫ってくるではないか。

ただ、それらの作品は、ともすると忘れられかけている人間の大切な側面を思い出させてもくれるのである。月並みな言葉になってしまうが、われわれが生まれながらにもっている尊厳といったものが逆照射され、まざまざと浮かび上がるのを見るようだ。そこにこそ、ロシア芸術の価値があると思う。

画家レーピンが、その絵の主題として“人間”を多く取り上げたのも、理由のないことではない。あくまでいっておくが、“人民”ではなく、“人間”を描いたのである。レーピンの誠実な姿勢が、そこにおのずとあらわれている。

***

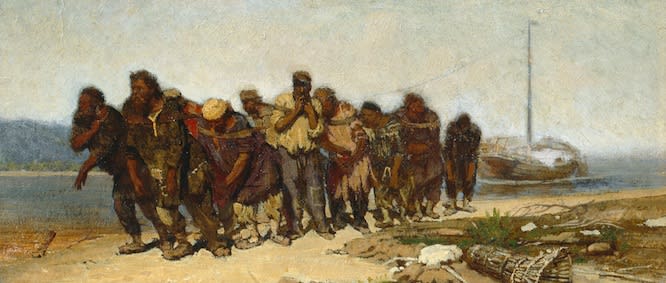

『ヴォルガの船曳き』習作(1870年)

レーピンの作品のなかでもっとも世評が高いのは、『ヴォルガの船曳き』であろう。完成作は横幅が280センチを超える大きさだが、今回は小さな習作がいくつか展示されていた。

それを観ただけでも、ぼくの頭のなかには、重々しいロシア民謡のメロディーが鳴りはじめる。地面の底から湧き出るような、低い男声合唱の音色で・・・。

エイコーラ エイコーラ

もひとつ エイコーラ(ヴォルガの船唄)

ぼろぼろの服を身にまとい、肉体の力だけでもって船を曳いている男たち。一見すると、おぞましいほどの凄惨な眺めである。日に焼けて黒々とした集団が、体を前のめりにさせてこちらへ近づいてくるさまは迫力があり、何だかこわい。

背後の川の上には、印象派の絵画さながらに澄んだ空気と、流麗なカーブを描いた帆船の船体が描かれているのに、手前の男たちは別の世界の住人のように汚く、哀れでしかない。レーピンは、実際にヴォルガで船を曳いて生活する労働者の生活を綿密に取材したという。彼らの姿をスケッチブックに描きとめ、キャンバスに写してからも何度も手を加えて、仕上げるまでに足かけ4年を費やしている。

参考画像:『ヴォルガの船曳き』完成作(1870-1873年、国立ロシア美術館蔵)

レーピンは、単に船曳き人夫の集合体を描いたわけではなかった。習作と、完成作の図版とを比べてみると、そのことがよくわかる。ひとりひとりに表情が付与され、それぞれの眼付きも、頭のなかで考えていることも異なるように見える。その肩にのしかかっている生活の重さも、きっとさまざまであろう。

なかでも、完成作にはひとりの年若い青年が加えられていることが眼を引く。他の大人たちとはちがい、彼は綱に体重をかけることをせず、腕の力で懸命に船を動かそうとしている。そのポーズは、たしかに少し幼いかもしれない。けれども、幽霊のようにうなだれている他の労働者たちに混じって、昂然と頭をもたげている青年の姿は、絵を観る者にかすかな勇気をもたらしてくれるようでもある。

つづきを読む

この随想を最初から読む