(ある冬の日、ヤマに向かいて@秩父太平洋セメント三輪鉱業所)

ある冬の日。影森の駅を降り、路地裏を抜けて広いヤードを渡る。朝の一便が撒いて行ったのか、踏切道に落ちた砂をジャリジャリと踏みながら、踏切の真ん中で山に向かって深呼吸。 ピリッと冷えた空気に耳を澄ませば、ピョ!というデキの短笛。久々に聞いたカマの息遣いに心躍らせ、ヤマに向かう足も弾む清々しい朝。 山の陰に当たる札所巡りの遍路道をゆるゆると歩けば、やがて道に寄り添う引き込み線。レールのカーブに合わせて左へ左へと山を分け入れば、そこが秩父太平洋セメントの三輪鉱山。時間はちょうど朝の2便目の積み込み時間。ホッパをガラガラと流れる石灰石の音。久し振りだけど、いつもの三輪の光景です。

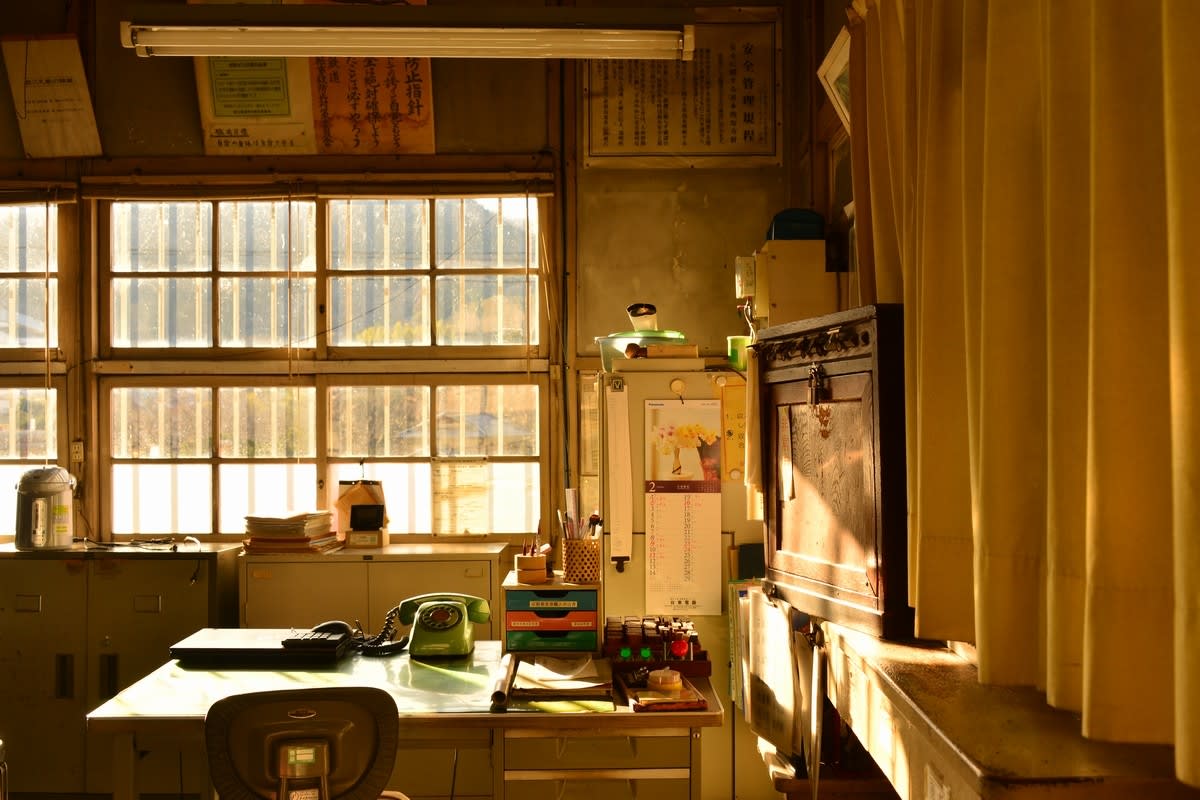

連結を済ませ、ホッパからゆっくりとヲキを牽き出して行くのはデキ105。昨年の秋に、現行色(セルリアンブルーに白帯)になる前の、かつての秩父鉄道の機関車色(茶系ぶどう色)となりました。撮りに行きたいなあ・・・と思いつつ叶わないでいたのですが、ようやく対面する事が出来ました。三輪発車前の入念かつ慎重なブレーキ試験。シュー、シューとホースの中をエアーが行き来する音が、静かな構内に流れて。

貨車と積載する鉱石を合わせて約1000トンの鉱石列車7204レ。その先頭を取る姿も勇ましく。三輪の鉱山は北向きの線路なので終日逆光、そして自分が好む両パン時期は太陽が低く、どうしても三輪の発車はド逆光になってしまう。上手く太陽光線を立ち木でフィルタリングしつつ、デキ105のサイドを強めに。ルーバーの細やかな羽根が朝日に輝いて・・・

重厚なツリカケ音とともに、2軸の貨車らしいダンダン、ダンダン、ダンダン・・・という特徴のあるジョイントのサウンドを奏でながらヤマを下りる鉱石貨。カーブの先へその姿が消えるまで、夢中でシャッターを切る。ハニワ顔のヲキフが見えなくなり、貨車の音がだんだんと遠ざかると、三輪の山に慎ましやかな静寂が戻ります。暫くすると、冬木立を揺らす風に乗って、影森の駅を出る105のホイッスルが聞こえて来た。秩父の貨物の醍醐味は、バリエーション豊かなカマだけでなく、彼らの息遣いと音を楽しむことにもあると思う。五感を研ぎ澄まし、愛で、聴き、感じるのが、秩父のヤマのススメなのであります。