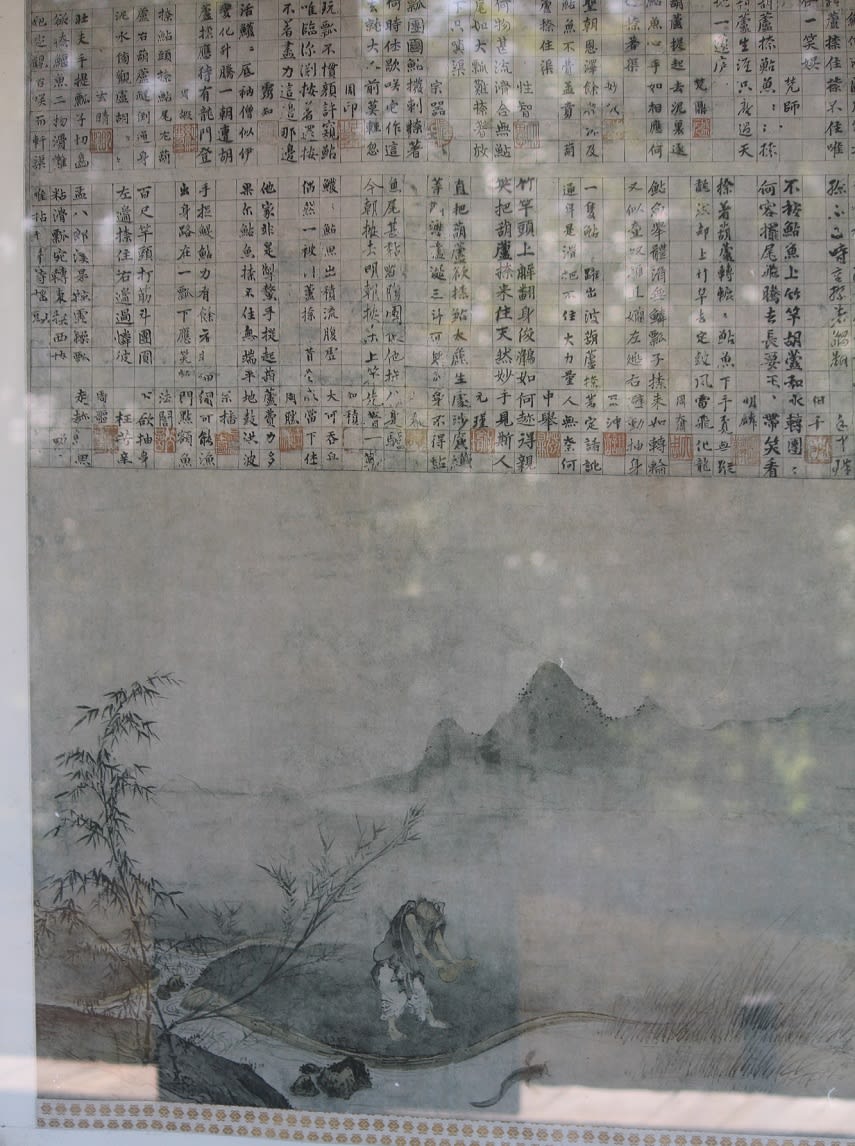

●日本最古の水墨画といわれる「瓢鮎図(ひょうねんず)」・・・

(これは模写したものをフォトしたものです)

●室町幕府・第4代将軍・足利義持の命により、「瓢箪で鯰を押さえる」という禅の公案を描いたもの(画僧・如拙による画)。1415年以前の作といわれています。

●京都市の妙心寺塔頭・退蔵院所蔵。国宝。 画面上半には、30人の禅僧による画賛や公案への回答などが書かれています。

●「瓢箪で鯰を押さえる」とは(丸くて表面がつるつるした瓢箪では、ぬるぬるした鯰を押さえつけることは出来ないことから)、①のらりくらりとして捕まえられないさま、②どうとらえたらよいのか見当がつかないさま をいいます。

●そもそも「瓢箪で鯰をおさえる」というテーマは「鮎魚(ねんぎょ)竹竿(ちっかん)に上(のぼ)る」(苦労して成功するという意味)という中国のことわざを土台として、それに瓢箪を付け加えたものと考えられているそうです。

(注)ちなみに、「鮎魚」の「鮎」は中国語で「なまず」を意味しています。(* 日本では「鮎」は「デン、ネン、あゆ」・・・。)

●もう一度、よく、この絵を見てみると、

確かに、「アユ」ではなく、ヒゲがあるし「ナマズ」ですねえ(^^)・・・男が瓢箪で「鮎」をおさえようとしています。

●この「瓢鮎図」から故事成語が生まれたのなら、「瓢箪で鯰をおさえる」→「瓢箪で鮎(魚)をおさえる」としたほうが正しいのかも・・・。

●でも、もし、「瓢箪でナマズを押さえる」の”ナマズ”を漢字で回答するとしたら「鮎」ではたぶんバツ(×)でしょう・・・ここは不可解ですが、「鯰」で回答したほうが無難だと思います(^^)

👋👋👋 🐑 👋👋👋

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます