11月19日「南禅寺(なんぜんじ)」に行ってきました。京都市左京区南禅寺福地町

(ふくちちょう) 京都市地下鉄東西線「蹴上(けあげ)駅」より歩いて5分です。

08:30 駅に着きました。 その昔、16才の源義経が金売り吉次と奥州に向かう途中、

平家の武士 関原与一重治の一行の馬が水たまりの水を蹴って義経にかけてしまった

ことからこの地名がついたとか。義経はブチぎれて主従一行9人を斬り殺したそうです。

サイコなお兄さんだったのね。 (^^♪

出口1を右へね。 (^^♪

地上に出てきました。左は、三条通り。右はインクラインです。

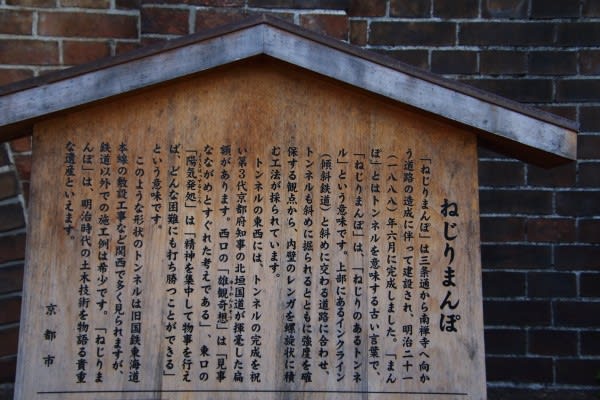

「ねじりまんぽ」トンネル内側のレンガねじれてますな。 (^^♪

明治28年(1888年)6月完成。三条通から南禅寺に行く道路の造成に伴って造られ

ました。「まんぽ」はトンネルの意味。「ねじれたトンネル」です。 (^^♪

ではまいりましょっと。(^^)/

トンネル出てすぐ。

ここを上ればインクラインです。

ではまっすぐにと。 いい感じね。

水もきれい。 落葉もきれい。 (^^♪

境内に入りました。 まだ9時前にもかかわらず参拝のみなさんいっぱいです。

見頃のようで。 (^^♪

それでは「三門(さんもん)」へ。 修学旅行かな、セーラー服見える。 (^^♪

石碑があります。昭和51年11月23日建立。重さ15t。

この門を 入れば涼風 おのづから 「森永 杉洞(さんどう)」

「三門」寛永5年(1628年)津藩主「藤堂高虎」が寄進。歌舞伎「三門五三桐(さん

もんごさんのきり)1778年初演」で石川五右衛門が「絶景かな、絶景かな」と見得

をきったのがこの三門の上からです。実際は五右衛門さんが釜茹での刑になってから

30年以上たってから三門が建立されたとか。歌舞伎では桜満開の季節の話です。(^^♪

三門を見上げて。

あそこから見るのね。三門からは、撮影NGやし階段やばそうやし拝観料もいるしとの

で上がりませんでした。五右衛門さん さぞ絶景やったろうね。(^^♪

「天授庵(てんじゅあん)」並んでますな。お庭が有名な塔頭寺院さんです。今回

はパスということで。 (^^♪

それでは「法堂(ほっとう)」へお参りを。

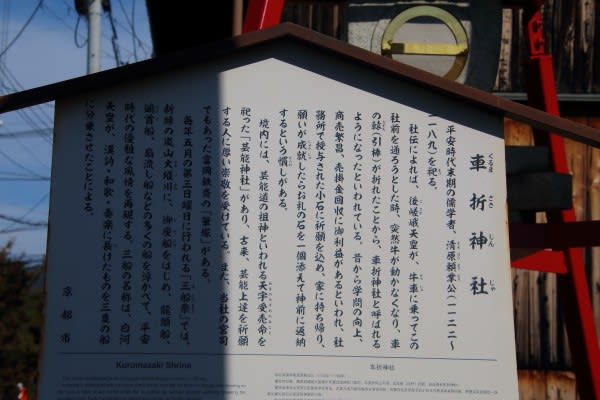

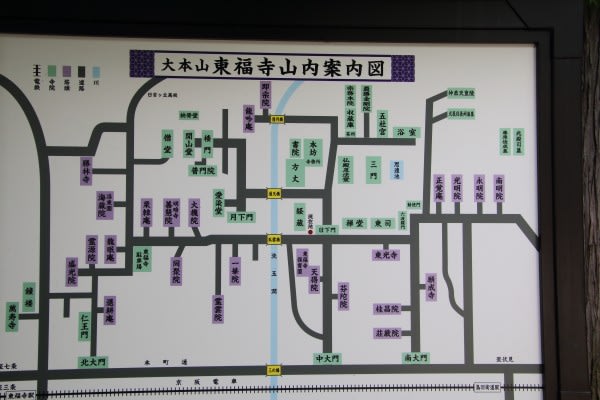

「南禅寺」 正式名称「瑞龍山太平興国南禅禅寺(ずいりゅうざん たいへいこうこ

くなんぜんぜんじ)」開基「亀山法皇」開山「無関普門(むかんふもん)」正応4年

(1291年)創建。臨済宗南禅寺派の大本山です。

法堂のなかには入れないんでね。 外からお賽銭をと。

地面にあたる光も心なしか紅くなってるような。 (^^♪

法堂 横。 なかなかやね。

きいろも綺麗。(^^)/

こちらは「水路閣」ね。

その前に「方丈」を拝観と。 天正年間に秀吉によって建てられた旧御所の建物を

慶長16年(1611年)に下賜されたものだそうです。ということは御所から移築した

のかな。

「羽仁 もと子」さん。婦人之友社を設立した女性ジャーナリストの草分け的存在の

人ですな。 家計簿の考案者だとか。

お庭は「方丈前庭」建物が「方丈」です。

小堀遠州作庭「方丈前庭」別称(虎の子渡しの庭)樹木と石組を一ヶ所にまとめた

余白を楽しむ枯山水です。

いい紋様ですな。宇宙を感じますな。哲学ですな。 (^^♪

石蕗(つわぶき)きれい。 (^^♪

「南禅寺垣」ネットで調べてみましたが画像と「このような形式の垣を南禅寺垣と

いいます。」の記述だけでした。具体的にその形式の詳細を教えて。 (^^)/

室内の襖絵は撮影禁止です。

さっきの学生さんかな。(^^♪

方丈を出ました。 人がますます増えてきたぞ。

「水路閣」に来ました。

いい感じの紅葉の配置やね。 (^^♪

「水路閣」起工明治18年 同23年に竣工。琵琶湖疎水の一環として施工されました。

延長93.17m 幅4.06m 水路幅2.42m煉瓦造 アーチ構造のかっこいい水路橋です。

設計「田辺朔郎(さくろう)」工学博士。旧帝国大学工学部(現東大)を卒業後、

21歳で琵琶湖疎水工事の担当になりました。かしこい人なのね。 (^^♪

かっこいい。ばえる !(^^)!

この石段を上がり水路閣の上にいきます。

もひとつ上と。

インクラインまで続いています。(^^)/

こちらは行止まり。 ちょうど、水路閣の上になるのかな。

ではぼちぼちと。

いい感じやね。 (^^♪

インクラインの府道143号線をはさんだ向かいが営業用としては日本最初の水力発電

所「蹴上発電所」。運転開始1891年6月現役の発電所です。ごくろんさんです。(^^♪

琵琶湖第1疎水からその発電所まで水を送る導水管です。

「蹴上疎水公園」に出ました。いい色やね。 (^^♪

先ほどの「田辺朔郎工学博士 像」

インクラインに来ました。

これで船を上げていたのね。

南禅寺船溜りから蹴上船溜りまで高低差36m。この間は物資を陸送しかなかったので

すがこれを解消するために船自体を陸揚げし蹴上船溜りまで運びました。

トランスポートバージョンアップ !(^^)!

(^^♪

インクラインを何度か振り返りつつ下りていきます。

下は下 上は上での もみじかな (^^)/~~~