1月16日「萬福寺(まんぷくじ)」に行ってきました。京都府宇治市五ケ庄三番割(

ごかしょうさんばんわり)京阪電車宇治線「黄檗(おうばく)駅」より歩いて5分ほ

どです。

09:50 駅に着きました。駅名は萬福寺の山号の「黄檗山(おうばくさん)」から付

けたらしいです。 (^^♪

道路渡るのね。 府道7号線を横断と。

ここ歩いていきます。

府道244号線に出てきました。ここですな。(^^♪

「総門」に着きました。賑やかな装飾。 (^^♪

今月末まで「黄檗 ランタンフェステイバル」開催中であります。 (^^♪

「総門」を入ります。

「黄檗山 萬福寺」寛文元年(1661年)創建 開基「徳川家綱」開山 中国福建省福州

市の黄檗山萬福寺の住持であった「隠元隆琦(いんげんりゅうき)」日本に渡来して

5年後、萬治2年(1659年)四代将軍家綱公よりこの地を賜わり建立開始 元の地を

わすれないため黄檗山萬福寺と命名しました。黄檗宗の大本山です。

ランタンフェスは夜からですが、明るいうちに見学です。 おっちゃん背骨をやられ

てから療養中の運動不足が祟ったのか足元おぼつかないのでカメラ持っての夜のお

出かけは控えております。自己防衛本能が2ランクほど上昇しました。 !(^^)!

「放生池」 蓮と鯉かな。

髭長いからナマズさんかな。 (^^♪

なかなか広い。 (^^)/

パンダさん。

撮影スポット (^^)/

「福」の字になるのね。

「三門」三間三戸 重層楼門造り。 ここを入れば脱欲の清浄域です。

煩悩の塊りのおっさんが入っていきます。 (^^♪

隠元禅師 筆。因みに隠元禅師の渡来時に伝わったものにインゲン豆・明朝体文字

・原稿用紙・木版印刷 その他色々あります。落花生もそうねのね。 (^^♪

伽藍は左右対称全て西側を向いて建てられ屋根付きの回廊で結ばれています。

隠元禅師渡来時の明朝末期の様式でつくられているとか。

灯りなくてもきれいね。

LEDね。 こんな感じなんですな。 (^^♪

「天王殿(てんおうでん)」に入りました。 布袋座像 寛文3年(1663年)造立。

高さ110.3㎝ なかなかでかい。(^^♪ 堂内見学できるところは撮影OKです。

韋駄天像です。

ネズミさんかな。

境内縦横に走っている参道は「石條(せきじょう)」と呼ばれ正方形の平石を菱形に

敷きつめた形をしています。黄檗宗寺院特有の参道とか。

「大雄寶殿(だいおうほうでん)」 御本堂です。

御本尊は「釈迦牟尼(しゃかむに)」

両側に「十八羅漢像」がお並びです。

黄檗宗は曹洞宗・臨済宗と並び日本の三大禅宗のひとつです。

萬福寺の最大伽藍。日本で唯一 チーク材を用いた歴史的建造物です。オランダ人が

台湾に運ぶはずが台風でタイ産チーク材を積んだ船が長崎に漂着しそれが萬福寺の

建築用材として使われたとか。長崎から宇治か、色々ややこしいことあったんやろね。

龍がお椀に入ってる。 かっこいい。 !(^^)!

「法堂(はっとう)」禅宗の主要伽藍で説法を行うお堂です。

ここはなかに入れませんでした。

「東方丈」へ。

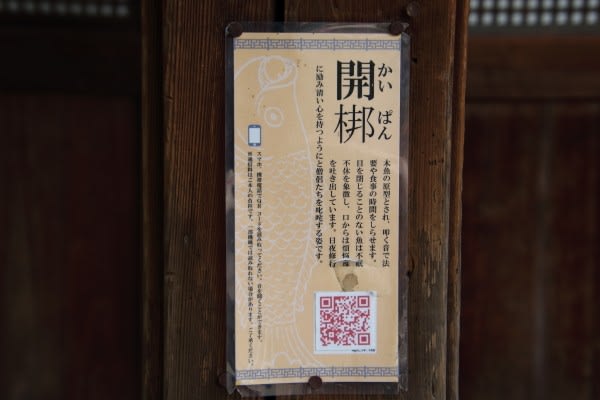

「開梆(かいぱん)」でかい。 !(^^)!

叩いて修行僧への食事時間等のお知らせするもので木魚の原型だとか。

「雲版(うんぱん)」これもお知らせ道具ですな。

奥は 納経所や売店です。

萬福寺仕様自販機 !(^^)!

「南海観音」

交差点 (^^♪

煌びやか。 !(^^)!

修行のお坊様 お掃除の時間です。

「開山堂」

桃かな。

ここから桃太郎生まれましたクラスの桃の前でおさるさんがバナナ食べてる。(^^♪

合ってるような合ってないような。 (^^)/

「三門」をうしろに。

冬灯り 仁王も癒す 萬福寺 (^^)/~~~

1月8日「岡崎(おかざき)神社」に行ってきました。 京都市左京区岡崎東天王町

(ひがしてんのうちょう)京阪電車「神宮丸太町駅」より、京都市営バスに乗換え

「岡崎神社前」バス停下車すぐです。 ぴょん !(^^)!

鳥居はいります。いつも撮るバス停プレート撮るの忘れました。正月ボケです。(^^♪

提灯 ウサギさんです。

ただ今08:30 お守り授与所開くの9時からですけどかなり並んではります。狛犬さん

ならぬ狛兎さん。(^^♪

正式名称「東天王岡崎神社」延暦(えんりゃく)13年(794年)平安京遷都の際に、

王城鎮護のため都の四方に建てられた社(やしろ)の一つとされ都の東にあったので

「東天王」と称されました。

自販機もウサギさんです。 その昔付近一帯が野兎の生息地であったらしくウサギが

氏神様のお使いとされています。 境内いたるところにウサギさんいます。 (^^♪

今年は卯年(うどし)でございます。昨年からメディアでバズっていたので、さすが

に三が日は避けて来たのですが、おっちゃん甘くみていました。七草がゆ過ぎてから

もすごい人でございます。

うさぎさんが多産であることから子授け方除けの神とされています。

では拝殿へ。御祭神は「素戔嗚尊(すさのおのみこと)」「奇稲田姫命(くしなだ

ひめのみこと)」「三女五男八柱御子神(やはしらのみこがみ)」です。

こじんまりした社に大勢の人なので撮影位置が限られ正面から拝殿とれましえん。 (^^♪

ここが一番の映えゾーンです。

小さいウサギさんならんでいます。

元々おみくじの入れ物でお持ち帰り用だったのが、誰かがここに置いて以来私も私

もとここに置き始めたそうです。(^^♪

映えますわな。 (^^)/

うしろ姿 その一。

その二。

社殿の周りになにかあるんでしょうが、

お守り待ちの人で境内の半分ほど囲まれていますので近づくこともできないです。(^^♪

ですから今日はウサギさんをメインにというわけで。 (^^♪

ちょっとよごれたウサギさん提灯。 (^^♪

きれいなウサギさん提灯。 (^^♪

ますます人増えてきました。

拝殿上がるの順番待ち状態になった。だめだ帰ろう。 (^^♪

こんな日もありますわな。とういうわけで。

阿形 狛ウサギさん。 (^^♪

すごい人 !(^^)! 本日はこの辺で退散します。

卯の頭(こうべ) 愛でて今年の 安堵かな (^^)/~~~

明けましておめでとうございます。本年もよろしくおねがいします。!(^^)!

1月3日「御香宮(ごこうのみや)神社」に行ってきました。 京都市伏見区御香宮

門前町(もんぜんちょう)京阪電車「伏見桃山駅」より歩いて5分くらいです。

初詣でございます。今年は初詣から無事に帰ってまいりました。 !(^^)!

08:30 駅に着きました。この駅降りるの初めてです。正月早々なんか嬉しい。(^^♪

駅前踏切前すぐに商店街の入口ね。「伏見大手筋(ふしみおおてすじ)商店街」

「大手筋通り」 秀吉が伏見城築城の際に大手門に出入りする通りとして造ったそう

です。歴史あるのね。 (^^♪

回れ右して 大手筋通りを神社のほうへ。 鳥居見えています。あの高架は近鉄電車

京都線の高架 すぐ横は「桃山御陵前駅」です。

「京阪バス発祥之地」ファミマさんの看板のちょっと先に大理石かな りっぱな石碑

ります。

「伏見自動車株式会社」さんを京阪電鉄さんが吸収合併したのね。ここに伏見自動車

さんの本社あったのかしら。 (^^♪

「一の鳥居」を通ります。と云っても府道79号線に鳥居が鎮座していますので脇を

通ってと。

りっぱな石垣 (^^♪

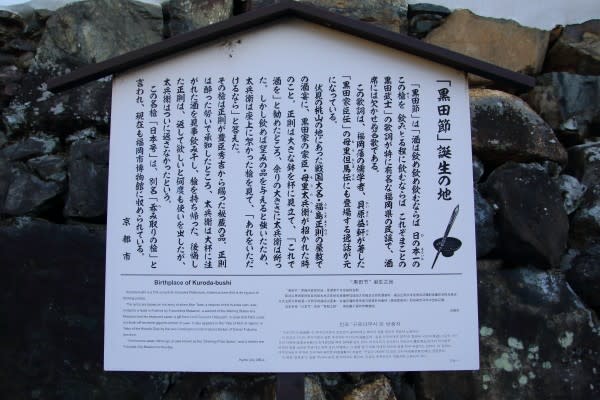

「黒田節」誕生の地。酒は飲め飲め飲むならば♫ 黒田如水の家臣「黒田二十四騎」

の一人「母里 友信(もり とものぶ)」と「福島 正則」との有名な逸話です。

この近くに正則の屋敷があったのかな。

正面にきました。なかなかりっぱな門ですな。

「伏見城大手門」 家康が伏見城から移築させたそうです。

「御香宮神社」創建年不明。貞観(ていかん)4年(862年)に社殿を修造した記録が

あるとか。この年境内より良い香りの水が湧き出し、その水を飲むと病が治ったので

時の「清和(せいわ)天皇」から「御香宮」を名を賜わりました。主祭神は「神功

皇后」他 六神。 安産 厄除けの神様です。 (^^♪

境内に入りました。 いい感じに人まばらです。 (^^♪

うん いい感じだ (^^)/

「手水場」これが御香水かな。徳川義直(尾張名古屋初代藩主)・徳川頼信(紀伊

和歌山藩初代藩主)・徳川順房(常陸水戸藩初代藩主)はこの水を産湯とした使った

そうです。 家康さんの息子さんたちね。 (^^♪

「拝殿」へ。唐風ですな。

なんて書いてあるのかな。 お参りをすましてと。 (^^♪

上品な灯り。

それでは境内をぶらぶらと。

あっこれが「御香水」なのね。自由にお持ち帰り下さい なのね。 (^^♪

由緒ありげな。 (^^♪

合戦図みたいですな。 かすれているのがまたいい。 (^^♪

古い御札焚いてるみたいです。

絵馬奉納所

「東照宮」家康さんを祀っているのね。

「神馬」 張りぼてやけど。 (^^♪

阿形(あぎょう)の狛犬さん 笑ってる。 (^^♪

吽形(うんぎょう)の狛犬さんもなにか楽しいことあったのかな。 (^^♪

舞台ですな。

「能舞台」ね。 奇麗。(^^♪

申し込んだらどちら様でも使わしてもらえるのね。

巫女さんみっけ。 休憩中だったのかな。今から髪をセットしてから社務所に行くの

かな。巫女さんフェチなんで細かい事が気になってしまいます。 (^^♪

酒樽ならんでる。 そうね伏見だもんね。 御香水の出る神社さんやからね。 (^^♪

仕込み樽のようですな。奉納品かな。

「月桂冠」さんね。伏見区に本社と工場あります。

初詣なんでね。 お守り買って帰ろう。

分かりやすくてきれいに並んでる。 それでは9番の「心身健康 病気平癒 守」をと。

年金は貰って9年で元が取れるといいますんでね。あと7年は生かしてね。やっぱり

払ったものは返してもらわんと (^^)/

この狛犬さんは 怖そう。(^^)/

提灯の 灯り頼りに はつもうで (^^)/~~~

12月19日「三十三間堂(さんじゅうさんげんどう)」に行ってきました。京都市東山

区三十三間堂廻町 (まわりちょう) 京阪電車「七条駅」より10分です。

09:30 駅に着きました。

一番出口から「七条通」をまっすぐね。

前回に引き続き「七条大橋」から。 (^^♪

橋脚たもと、サギさん。 おはようございます。 (^^♪

橋を回れ右して、「川端通」の信号を渡り府道113号線「七条通」へ。

09:30 七条鴨東商店街を歩いていきます。ゴミの収集車さんまだきていないのね。

「こころ坂」ね。 原田病院さんはこっちです。 (^^♪

「京都国立博物館」が見えてきました。 原田病院さんはあっちね。 (^^)/

メタセコイアかな。 いい感じやね。

「三十三間堂」の築地塀を歩いていきます。 寺院の格式を表す定規筋が引かれて

います。5本 最高格式ですな。

境内に入りました。 拝観受付前です。

「三十三間堂」正式名称「蓮華王院本堂(れんげおういんほんどう)」市内東山区

にある「妙法院(みょうほういん)」の飛地境内。長寛(ちょうかん)2年(1165年)

創建。開基「後白河法皇」ご本尊は「千手観音」天台宗の寺院です。

院内にはいりました。庭園が見えます。

右がお堂です。

まずは堂内へ。

撮影はここまで。

撮影できないのでポスターでと。1001体の千手観音立像が階段状(50体×10段)仏壇

にご本尊を真ん中にして左右に並んでいます。 お顔がみんな違う すごい !(^^)!

これがご本尊。この裏にもう一体立像があり、それで1001体です。 (^^♪

ひな祭りのイベントのポスターですな。 桃の節句とご本尊 !(^^)!

「通し矢」でも有名なお寺さんです。 本堂西側の軒下長さ約121m 軒高さの制限の

あるなか何本射通せるかを競いました。明確な記録があるのは、慶長11年(1606年)

清州藩家臣「朝岡平兵衛」が100本中51本を射通したのが始めとか。

その後、寛永年間以降は何故か尾張藩と紀州藩の一騎打ち、意地の張合いの様相を

呈したそうで貞享(じょうきょう)3年(1686年)4月27日紀州藩「和佐範遠(わさ

のりとお)」の総矢数13053本 通し矢8133本が最高記録だそうです。おつかれさん

でした。(^^♪ お庭に出てきました。

昨年3月にリニューアルした池泉回遊式のお庭です。

「法然(ほうねん)塔」

「南無阿弥陀仏(六字の名号)」を彫っているのね。

苔と落葉 (^^♪

井戸がある。

「夜泣泉(よなきせん)」とりへんに泉の字が出てこない。(^^♪ お堂創建の翌年

6月7日一人の僧が夢のお告げにより発見したと伝わる霊泉です。夜のしじまに水の湧

き出す音が人のすすり泣きに聞こえることからこの名が付いたとか。

入母屋・本瓦葺き・総檜造り 正面の柱間が33あるところから「三十三間堂」と通称

されています。

落ち葉が立っている。(^^♪

石畳の落葉もきれいです。 (^^♪ 本日のおっちゃんのお気に入りは落ち葉です。

こちら西側。ここが通し矢が行なわれた軒下ですな。

軒下 長さ約120m 幅2.5m 高さ5.5m 24時間射続けました。終わった後はお堂にあちこ

ち矢が当たり傷だらけだったそうです。

芝生と落葉 (^^♪

夏草や 兵(つわもの)どもが 夢の跡 松尾 芭蕉

寺の苔 強者(つわもの)どもを 見ていたか ストローハット (^^)/~~~

12月11日「東本願寺(ひがしほんがんじ)」に行ってきました。京都市下京区烏丸通

(からすまどおり)七条上る 京阪電車「七条駅」より歩いて15分ほどです。

因みに上る(あがる)とは北へです。下るは南、他は西入る(にしいる)東入るが

あります。京都市内中心部 碁盤の目 上京・下京・右京・左京 各区 何々通りと名

の付いている処にこの地名呼称が使われています。京都の人は知ってると思うけど

ウンチクです。 (^^♪ 08:20 駅に着きました。

「七条大橋」を渡ります。鴨川 静かです。

鴨さんも静かです。 なんか見ているぞ (^^♪

国道24号線(七条通り)を歩いていきます。

高瀬川を渡ってと。紅い実きれい 漢字で書こう。 奇麗 !(^^)!

お東さん見えました。銀杏も見えました。 (^^♪

お堀にアオサギさん。

振り返ると京都駅八条口。

「阿弥陀堂門」から入ります。

明治44年(1911年)再建。 切妻造・唐破風付き四脚門型式。よくわからんけど

かっこいい。 (^^♪

「阿弥陀堂」

「東本願寺」慶長7年(1602年)創建。正式名称「真宗本廟(しんしゅうほんびょう)」

開基 教如(きょうにょ) 浄土真宗大谷派の本山です。

こちらは「御影堂(ごえいどう)」 イチョウきれいね。

「鐘楼」

平成22年(2010年) 400年ぶりに再建。 お待ちどうさんでした。 (^^♪

西本願寺さんのブログで書いたとおり両寺の確執の歴史は長くなるので割愛です。(^^♪

秋が残ってる。 (^^♪

オータムリーブス (^^♪

「手水屋形」

これも新しいのね。

「阿弥陀堂」に入ります。

明治28年(1895年)再建。正面52m 側面47m 高さ29m 御本尊の阿弥陀如来を安置して

いるお堂です。 堂内撮影禁止。 なか広い、すごい (^^♪

では廊下から。

渡り廊下を「御影堂」へ。

壮観 (^^)/

正面76m 側面58m 高さ38m 浄土真宗 宗祖「親鸞聖人」の御真影(ごしんねい)を

安置しています。肖像画ですね。

長い。 (^^)/

「御影堂門」より出ます。

なんか工事してる。

来年の3月にこうなるのね。

「東本願寺前噴水」 大正3年(1915年)京都市役所や大阪市の肥後橋・渡辺橋など

を設計した建築学者「武田五一(たけだ ごいち)氏」設計 ハスの形してます。(^^)/

烏丸通を渡り、「渉成園」に行きます。

仏教書・仏具関係のお店ならんでいます。

おっちゃん、かなり前からそんなややこしい事を考えなくなっているいうことに

気づいておりませんでした。 !(^^)!

「渉成園(しょうせいえん)」に着きました。下京区下珠数寄屋町通間之町東入東玉

水町(しもじゅずやまちどおり あいのまち ひがしいる ひがしたまみずちょう)

長い (^^)/ お東さんから歩いて5分です。

「渉成園(別称 枳殻亭(きこくてい)」東本願寺の飛地境内地。寛永18年(1641年)

徳川家光より当地が寄進され、承応2年(1653年)石川丈山(いしかわじょうざん)に

より作庭されました。面積3.4㌶ 書院式回遊庭園です。

「高石垣」長いのや丸に四角 色んな石積んでます。

ほぼ正方形やね。大小二つの池。数棟の茶室、持仏堂と書院群で構成されています。

いいね。 冬まじか。 残る葉。 (^^)/

すすきと灯篭。

左「臨池亭(りんちてい)」正面「滴翠軒(てきすいけん)」明治17年(1884年)

再建。吹放しの廊下でつながっています。

お水きれい。 (^^♪

「傍花閣(ぼうかかく)」明治25年(1892年)再建。 庭園には珍しい楼閣造りです。

「印月池(いんげつち)」約1700坪、庭園の六分の一の面積を占めています。

東山から登る月影を映して美しいことからこの名がつけられました。

月だけではないね。紅葉も映って美しい。(^^♪ 師走に入りましたが、まだまだ

観賞にたえる紅色です。 (^^♪

渉成園の中心となる池泉回遊式の園地です。

「回棹廊(かいとうろう)」明治17年(1884年)頃再建。詳細資料ないのね。(^^♪

安政の大火(1858年)以前は朱塗の欄干をもつ反橋(そりばし)だったと伝えられて

います。再建後は檜瓦葺き屋根の橋となりました。

いいね。 (^^♪

ふたたび いいね。 !(^^)!

「侵雪橋(しんせつきょう)」 渡ることはできるんですが、おっちゃんやめとき

ました。 反ってるし 幅狭いし 欄干低いし すべりやすいと書いてるし(^^)/

残ってる 秋の色香の 師走かな (^^)/~~~