「言葉遊び」の授業は持ちネタが多かったが、「回文」についてはまとまった実践をした記憶がないし、記録もないはずだ。ただトピック的には何度か扱った。回文の絵本は探せばきっと多くあるだろう。今まであまり意識しなかったが、先日この本を見つけ、短いし読み聞かせのときの前座(笑)として使えると思った。

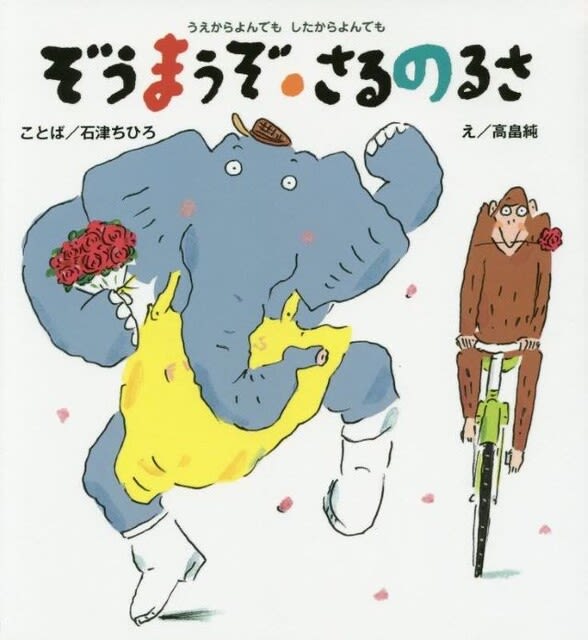

『ぞうまうぞ・さるのるさ』(ことば・石津ちひろ え・高畠純)

ポプラ社 2014.8

表紙裏(最初と最後の両方)に、「ぞう」と「さる」の回文がそれぞれ4文、6文載っている。これは中味のストーリーと直接関係ない内容である。最初は回文の説明に使えばいいかもしれない。じっくりと文字を追わせ、これから書かれている文章が、全部そういう形式になっていることを意識させるのに好都合だ。

レストランでウエィターが「ぞう どうぞ」と山盛りになった草の一皿を出す絵から始まる。「ぞう・・・・・食うぞ」を主パターンとした食篇から「吸う」「買う」「舞う」「這う」「追う」という動詞を生かした展開へ持っていく。絵は単純で幼児でも楽しめる。しかし、回文という意識があると、また一つ味わい深い。

回文だと、どうしても読み方が一つ一つの字を追って半端になりそうなので、ここは繰り返してみればいいと思いついた。対象者の年齢にもよるが、「ぞう くさ くうぞ」とゆっくり棒読み、そして「象 草 食うぞ」と意味が通じる読みを重ねる。このパターンで進め、途中から意味読みだけにする手もあるだろう。

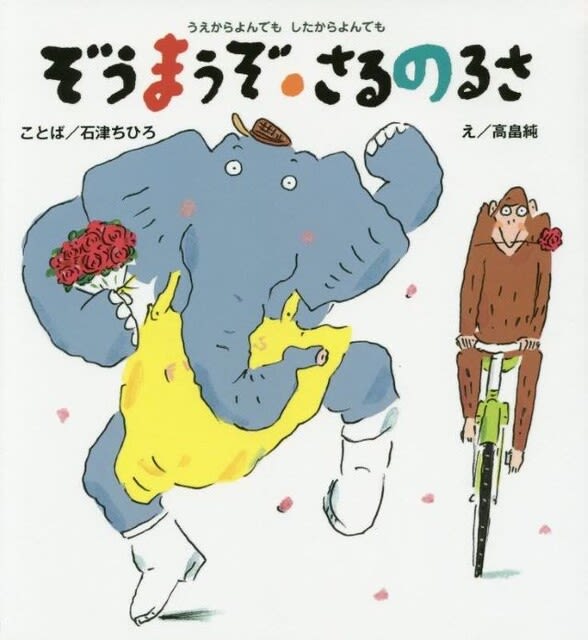

『ぞうまうぞ・さるのるさ』(ことば・石津ちひろ え・高畠純)

ポプラ社 2014.8

表紙裏(最初と最後の両方)に、「ぞう」と「さる」の回文がそれぞれ4文、6文載っている。これは中味のストーリーと直接関係ない内容である。最初は回文の説明に使えばいいかもしれない。じっくりと文字を追わせ、これから書かれている文章が、全部そういう形式になっていることを意識させるのに好都合だ。

レストランでウエィターが「ぞう どうぞ」と山盛りになった草の一皿を出す絵から始まる。「ぞう・・・・・食うぞ」を主パターンとした食篇から「吸う」「買う」「舞う」「這う」「追う」という動詞を生かした展開へ持っていく。絵は単純で幼児でも楽しめる。しかし、回文という意識があると、また一つ味わい深い。

回文だと、どうしても読み方が一つ一つの字を追って半端になりそうなので、ここは繰り返してみればいいと思いついた。対象者の年齢にもよるが、「ぞう くさ くうぞ」とゆっくり棒読み、そして「象 草 食うぞ」と意味が通じる読みを重ねる。このパターンで進め、途中から意味読みだけにする手もあるだろう。