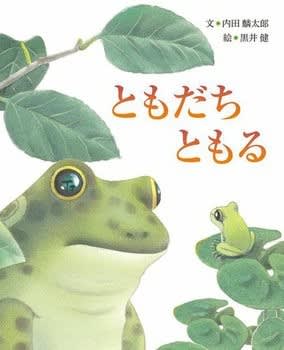

何より書名がいい。小学生の前では「ともるってどんな意味だろうね」と軽く振ってから読み出すようにした。大きなウシガエルと小さなアマガエルが、互いの大きさの違いから声をかけられないでいたが、夕陽を眺め、そして池の中央にある島を一緒に目指すとい単純なストーリーだが、読んでいて実に味わい深い。

画のやさしい雰囲気が醸し出す世界が、シンプルで無駄のない文章とマッチしている佳品だ。ウシガエルとアマガエルの台詞に、多少の変化を入れながらゆっくりと語っていくことだけで、聴き手を包んでくれるようだった。図書館からはあまり長期に借りられないので、これも購入した。レパートリーにできるかな。

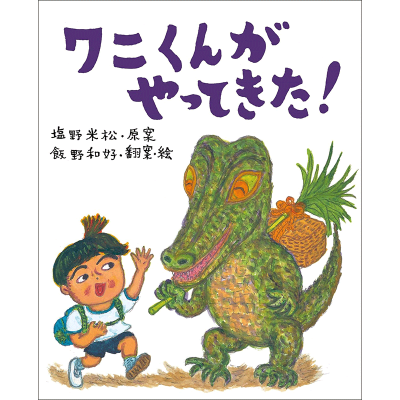

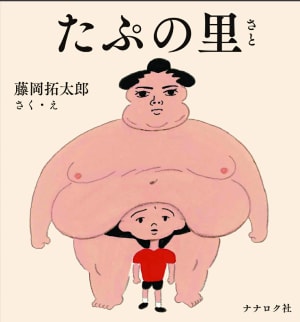

一つの園で演じたらあまりウケて、それまでのしっとり雰囲気が台無しで(笑)、次の会は控えた絵本がこれ。一昨年に目をつけ実は大好きなので、結局また始めた。なんせこの大相撲、横綱ブーム…まさにぴったりでしょう。しかし以前取り上げた時は引退しても「稀勢の里」イメージだった。今はもう…あの人ですね。